Методички к занятию

.pdfнорме) или, наоборот, резкий укороченный вдох с длинным затянутым выдохом (иногда почти стоном).

Крайняя неравномерность дыхательного ритма, более или менее выраженная функциональная дисритмия дыхания (бесконечные вариации интенсивности и глубины последнего с утратой ощущения полноценного вдоха) наступают чаще всего эпизодически (при острой стрессовой ситуации), но могут сохраняться при определенном аффективном состоянии днями, неделями и месяцами. Физическая нагрузка сопровождается в этих случаях более выраженным учащением дыхания, чем в норме. Тахипноэ и возрастание минутного объема дыхания не способствуют увеличению потребления кислорода и не снимают, таким образом, ощущение неполноценности вдоха. Резервные возможности дыхания не используются при этом полностью, и жизненная емкость легких у большинства больных не достигает нормы или остается на нижней ее границе.

Психогенные расстройства дыхания выявляются обычно на фоне угнетенного настроения, страха и тревоги, обусловливающих нередко чрезмерную подвижность больных или явное двигательное беспокойство.

Тревога и страх смерти от удушья, все большая убежденность больных в наличии у них тяжелого патологического процесса в легких и тревожное самонаблюдение с регистрацией малейших изменений дыхательного ритма обусловливают упорную искусственную гипервентиляцию, приобретающую подчас обсессивный характер, или, наоборот, хроническую гиповентиляцию в результате ограничения, подавления нормальных дыхательных движений.

К установлению «щадящего» режима дыхания особенно склонны больные,

уверенные в развитии у них не только легочной, но и сердечной недостаточности.

Вершиной респираторных расстройств в клинике скрытой депрессии становятся приступы мнимой невротической астмы — пароксизмальные обострения психогенной одышки, заставляющие думать об истинной дыхательной и сердечно-легочной недостаточности. Случаи ложной астмы

(одной из нередких причин диагностических ошибок в клинике так называемых органоневрозов) выявляются на высоте аффективной напряженности самого различного генеза и нозологии (от истерии до шизофрении). Непосредственным поводом для развития псевдоастматических приступов может служить любое «волнение и расстройство» (во время беседы с врачом, при входе в процедурную, перед операцией, при рентгенологическом исследовании, в одиночестве и т.д.).

Подобные пароксизмы встречаются, как правило, при наличии в анамнезе острых или хронических заболеваний верхних дыхательных путей или, реже,

острых интоксикаций (в частности, алкоголем), вынуждающих больных дышать через рот в связи с ощущением нехватки воздуха или даже удушья.

Не случайно стойкое ощущение нехватки воздуха возникает у ряда больных после пережитого хотя бы раз в жизни страха смерти от удушья.

Гипервентиляционный синдром сочетается или перемежается, как правило, с жалобами на слабость и общее недомогание, головокружение и тошноту, зябкость или похолодание конечностей, сердцебиение (с

объективно констатируемой умеренной тахикардией, а иногда и множественной экстрасистолией), парестезии и всевозможные неприятные ощущения в различных частях тела. На высоте подобного состояния с появлением мыслей тревожно-депрессивного содержания возникают (или резко усиливаются) неприятные ощущения сжатия и давления в грудной клетке, жара или озноба во всем теле, «внутреннего» головокружения и потемнения в глазах.

К числу типичных, хотя и не обязательных клинических особенностей психогенных псевдоастматических приступов относится также своеобразное

«шумовое оформление» дыхания: подчеркнуто стонущий его характер,

вздохи, напоминающие иногда непрерывную судорожную икоту или какое-

то оханье; легкое посвистывание на вдохе или просто очень звучный,

шумный выдох через сомкнутые или сложенные в трубочку губы. Мокрота при этом, как правило, не отделяется, хрипы в легких не выслушиваются.

Некоторые больные (в основном лица, имеющие медицинское образование)

способны, однако, задерживать дыхание или резко уменьшать его глубину при аускультации одной половины грудной клетки, что при поверхностном обследовании (и, в частности, без проведения перкуссии легких) может создавать впечатление ослабленного везикулярного дыхания и даже обширного патологического процесса в легочной ткани.

Субъективная обоснованность беспричинных с точки зрения врача жалоб этих больных на ощущения нехватки воздуха, одышку и удушье подтверждается, однако, данными исследования газового состава и кислотно-

основного состояния артериальной крови. Искусственная гипервентиляция закономерно вызывает гипероксигенацию крови и гипокапнию с появлением легкого головокружения, сердцебиения, тошноты и, главное, снижением потребности во вдохе, что и обусловливает чередование глубоких вдохов с кратковременной задержкой дыхания. Вместе с тем содержание оксигемоглобина в артериальной крови при ипохондрически-

сенестопатических состояниях падает при выполнении больными физической работы, как правило, значительно быстрее и до более низкого уровня, чем у здоровых. Чем острее тревога и страх больного за свое состояние, тем больше склонность его к гипоксическим состояниям, для возникновения которых на высоте ипохондрического раптуса достаточно даже незначительного умственного или физического напряжения.

Изменения кислотно-основного баланса, связанные с гипервентиляцией (на высоте аффективного напряжения или при убеждении больных, что в помещении «душно»), сводятся к развитию компенсированного респираторного алкалоза; в ряде случаев к нему присоединяется компенсированный метаболический ацидоз. Смещение кислотно-основного состояния крови в кислую сторону по окончании пробы с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия), однако, не достигает у этих больных значений, свойственных здоровым людям.

Указанными сдвигами кислотно-основного состояния объясняются во многом и неспецифические электрокардиографические отклонения

(преимущественно в грудных отведениях) в клинике невротических и псевдоневротических состояний: спонтанные суточные колебания векторов

QRS и Г в пределах физиологических показателей (в соответствии с изменениями аффективного статуса больных), инверсия позитивного зубца Т, депрессия сегмента ST и в ряде случаев транзиторные нарушения сердечного ритма (вплоть до мерцания предсердий) на высоте эмоциональной гипервентиляции. Аналогичные электрокардиографические нарушения отмечаются у этих больных и после выполнения теста с гипервентиляцией (быстрых форсированных вдохов с короткими выдохами в течение 30–45 с). Положительные результаты пробы с гипервентиляцией и отрицательные — теста с дозированной физической нагрузкой позволяют думать о психогенном характере электрокардиографических сдвигов.

Предварительный прием транквилизаторов препятствует смещению сегмента

ST книзу и негативизации зубцов Т, что также может быть использовано для дифференциации электрокардиографических изменений, обусловленных гипервентиляцией или органическим поражением сердечной мышцы.

Нейроциркуляторная дистония.

Чувство нехватки воздуха характерно для синдрома нейроциркуляторной дистонии. При этом вследствие перераздражения блуждающего нерва возникают такие дыхательные движения, на которые здоровый человек внимания не обращает.

Дифференциальная диагностика с сердечной недостаточностью может представлять особую сложность при нейроциркуляторной дистонии из-за множества кардиальных жалоб (боль в области сердца, сердцебиение,

перебои), а также часто встречающихся нарушений ритма и признаков реполяризации на ЭКГ. В клинической картине заболевания в пользу нейрогенной одышки свидетельствуют частые тягостные вздохи в покое,

неритмичный характер дыхания, нормализующийся во сне. Ощущение нехватки воздуха обычно появляется в покое и исчезает, когда больной начинает двигаться и отвлекается. Часто возникает ощущение комка в горле

(истерический комок). Длительное тахипноэ может привести к гипервентиля-

ции и развитию тетанических судорог, чего никогда не бывает при одышке сердечного и легочного генеза. Важное дифференциально-диагностическое значение имеют простые пробы с задержкой дыхания и счетом вслух. При нейрогенной одышке больной может задерживать дыхание не менее чем на

30 с и медленно сосчитать вслух на одном дыхании более чем до 10—20, что невозможно при одышке органической природы. При объективном исследовании обнаруживают, что нейрогенная одышка часто не сопровождается тахикардией, а размеры сердца всегда находятся в пределах нормы. Для уточнения диагноза и исключения сердечной и дыхательной недостаточности часто требуется довольно трудоемкое дополнительное обследование с оценкой показателей насосной функции левого желудочка в покое и при физической нагрузке, внешнего дыхания и газового состава артериальной крови, которые при функциональной одышке не изменяются.

Анемии.

Одышка часто наблюдается при тяжелой анемии и других нарушениях

кислородо-транспортной функции гемоглобина — метгемоглобинемии,

сульфгемоглобинемии и отравлении угарным газом. В таких случаях тахипноэ, как и тахикардия и сужение сосудов кожи, является компенсаторной.

Одышка центрального происхождения.

Одышка центрального происхождения отмечается при органическом поражении мозга с вовлечением в процесс дыхательного центра — инсульте,

опухоли мозга, энцефалите и других тяжелых заболеваниях. Такая одышка часто сопровождается брадикардией.

Нарушения обмена веществ.

Причинами одышки могут быть также тяжелые нарушения обмена веществ, вызывающие декомпенсированный метаболический ацидоз. При этом гипервентиляция является компенсаторным механизмом,

обеспечивающим удаление углекислоты, которая освобождается при расходовании щелочного резерва на связывание Н +. Такая одышка всегда сопровождается тахипноэ и часто проявляется в виде глубокого шумного дыхания Куссмауля. Этот тип дыхания наблюдается при диабетической коме,

уремии и терминальной кахексии опухолевого генеза.

Литература:

1. Давыдкин И.Л., Блашенцева С.А., Гриценко Т.А. Поликлиническая терапия // учебник под ред. Давыдкина И.Л., Щукина Ю.В. – ГЭОТАР-медиа,

2013 – 688 с.

1

ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Кафедра поликлинической терапии, ультразвуковой и функциональной диагностики

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ

ООП специальности Лечебное дело, 060101

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ В ПРАКТИКЕ

УЧАСТКОВОГО ТЕРАПЕВТА

IФункциональная диагностика

1 Функциональные легочные тесты Функциональные легочные тесты – основной инструментальный

метод исследования при заболеваниях легких.

Интерпретация функциональных тестов основана на сравнении полученных данных с должными величинами, индивидуальными для каждого человека. Должные величины получены в результате исследований на группах здоровых людей с идентичными антропометрическим данными

(пол, возраст, рост) с учетом этнических характеристик.

Оценивать функциональные нарушения необходимо с учетом клинической картины.

Наиболее распространенным, доступным и достаточно информативным методом исследования ФВД является спирометрия с анализом петли поток-

объем форсированного выдоха.

Спирометрия широко применяется в практической пульмонологии,

поскольку она позволяет проводить:

•объективную оценку симптомов, признаков и патологических результатов лабораторных тестов;

•оценку влияния заболевания на функцию легких;

•выявление лиц с риском заболеваний легких;

2

•оценку предоперационного риска;

•оценку прогноза заболевания;

•оценку статуса здоровья перед началом значительных физических нагрузок.

Спирометрия необходима для мониторинга течения заболевания, оценки эффективности лечения и влияния заболевания на функцию легких, для мониторинга лиц, подвергшихся воздействию вредных факторов, и

лекарственных средств, обладающих токсическим воздействием на органы дыхания.

Этот метод применяется для оценки нетрудоспособности и степени выраженности вентиляционных нарушений, что важно при проведении реабилитационных программ; для прогнозирования возможных рисков при страховании, оценки здоровья лиц в юридической практике, проведении эпидемиологических обследований и клинических исследований.

Спирометрия имеет высокую диагностическую ценность только при условии ее технически правильного выполнения на соответствующем оборудовании,

так как от корректности спирограммы зависит диагноз, назначение лечения и прогноз.

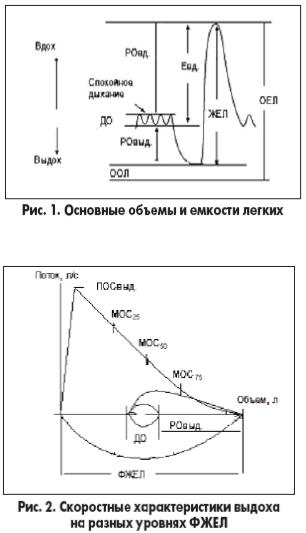

Спирометрия позволяет определить основные объемы и емкости легких

(кроме общей емкости, остаточного объема легких, функциональной остаточной емкости легких): жизненную емкость легких (ЖЕЛ),

форсированную жизненную емкость легких (ФЖЕЛ), объем форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1), мгновенные объемные скорости выдоха на разных уровнях ФЖЕЛ (МОС25, 50, 75, МОС25-75), пиковую объемную скорость выдоха (ПОСвыд.) и вдоха (ПОСвд.), емкость вдоха (Евд.), минутную вентиляцию легких (МВЛ).

В спокойном состоянии человек вдыхает и выдыхает определенное количество воздуха – это дыхательный объем (ДО). Количество воздуха,

которое человек может вдохнуть от уровня спокойного вдоха до уровня

4

общую емкость легких – ОЕЛ. ООЛ и, соответственно, ОЕЛ при спирометрии не определяются. Для их оценки существуют более сложные методы – бодиплетизмография и исследование диффузионной

способности легких.

Форсированные маневры выполняются при максимальных усилиях пациента, в противном случае будут получены заниженные показатели, что приведет к неправильно установленному диагнозу, не адекватному степени тяжести заболевания назначенной терапии, и увеличит риск развития нежелательных проявлений.

Процедура пирометрии начинается с внесения данных в спирометр

(паспортные данные пациента с обязательным указанием возраста, пола,

роста, веса, расы), согласно которым будут определены должные величины для каждого конкретного пациента.

В начале исследования пациент закрывает нос специальным зажимом,

плотно охватывает загубник губами (при этом нужно следить, чтобы на протяжении исследования не было протекания воздуха в углах рта, чтобы исследуемый не дышал через нос) и дышит через рот спокойно и равномерно, не глубоко, как обычно (исследуется ДО). После того, как дыхание станет равномерным (обычно после 4-5 дыханий), можно переходить к выполнению маневра исследования ЖЕЛ.

Пациента предупреждают, чтобы он приготовился максимально глубоко вдохнуть и затем максимально глубоко выдохнуть (можно наоборот: сначала выдохнуть, потом вдохнуть), далее продолжать дышать как обычно.

После исследования ЖЕЛ переходят к следующему маневру – форсированной спирометрии, при которой определяются ФЖЕЛ и скоростные показатели (ОФВ1 и др.).

Пациент дышит равномерно, спокойно. Затем он должен глубоко выдохнуть, быстро и максимально глубоко вдохнуть и сразу же максимально сильно выдохнуть. Продолжительность выдоха должна быть не менее 6 с или