- •Глава I. Механика 7

- •Глава II. Общая и медицинская электроника 14

- •Глава III. Оптика 67

- •Глава IV. Физика атомов и молекул 124

- •Глава V. Ионизирующие излучения 142

- •Предисловие

- •Методические указания

- •Глава I. Механика Лабораторная работа № 10 определение моментов инерции с помощью крутильного маятника

- •Теоретическая часть Момент инерции

- •Теория подобия

- •Экспериментальная часть Описание установки

- •Порядок выполнения работы

- •Контрольные вопросы

- •Глава II. Общая и медицинская электроника

- •Теоретическая часть Полупроводники

- •Полупроводниковый диод (p-n переход)

- •Физические основы работы транзистора

- •Характеристики транзистора

- •Устройство и применение транзистора

- •Практическая часть Описание установки

- •При выполнении работы необходимо соблюдать следующие правила:

- •Включать и выключать напряжение на коллекторе uэк можно только при наличии напряжения на базе uэб.

- •Напряжение на базе uэб не должно превышать 2 в.

- •Напряжение на коллекторе uэк не должно превышать 12 в.

- •Определение цены деления измерительных приборов

- •Порядок выполнения работы

- •Контрольные вопросы

- •Теоретическая часть Термометрия

- •Зависимость сопротивления металлов и полупроводников от температуры

- •Термометры сопротивления. Терморезисторы (термисторы)

- •Контактная разность потенциалов. Термоэдс

- •Термопара

- •Описание установки

- •Порядок выполнения работы

- •Контрольные вопросы

- •Рекомендуемая и использованная литература

- •Дополнительная литература

- •Лабораторная работа № 13 принцип работы генератора электромагнитных колебаний. Лечебное применение переменного электрического тока

- •Теоретическая часть Введение

- •Колебательный контур. Формула Томсона

- •Получение незатухающих колебаний в контуре

- •Принцип работы генератора электромагнитных колебаний на транзисторе

- •Амплитудно-модулированные синусоидальные сигналы

- •Лечебное применение переменного электрического тока Методы лечебного применения импульсного и переменного электрического тока

- •Физические процессы в тканях при воздействии переменным и импульсным электрическим током

- •Пороговые значения переменного тока

- •Низкочастотная электротерапия

- •Первичные механизмы действия переменных электрических токов в физиотерапевтических процедурах

- •Назначение и блок-схема аппарата «Амплипульс-5»

- •Практическая часть Описание установки. Вывод расчетных формул

- •Порядок выполнения работы

- •Часть I Определение индуктивности катушки и емкости конденсатора с помощью генератора электромагнитных колебаний

- •Часть II Изучение режимов работы аппарата для низкочастотной терапии «Амплипульс-5».

- •Контрольные вопросы

- •Использованная и рекомендуемая литература

- •Дополнительная литература

- •Глава III. Оптика Лабораторная работа № 14 полупроводниковый фотоэлемент и его применение для измерения освещенности

- •Теоретическая часть Фотоэффект и его применение.

- •Фотометрические величины и единицы. Принцип действия люксметра

- •Практическая часть Градуировка микроамперметра

- •Измерение освещенности с помощью полупроводникового фотоэлемента.

- •Порядок выполнения работы

- •Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа № 15

- •На этих свойствах основано применение лазеров. Применение лазеров в медицине

- •Дифракция света на щели

- •Дифракционная решетка

- •Практическая часть Определение длины волны лазерного излучения

- •Определение постоянной дифракционной решетки

- •Порядок выполнения работы

- •Контрольные вопросы

- •Используемая и рекомендуемая литература

- •Дополнительная литература

- •Лабораторная работа № 16 свойства поляризованного света. Использование поляризованного света в медицине

- •Теоретическая часть Естественный и поляризованный свет. Закон Малюса

- •Применение поляризованного света в медицине. Аппарат светолечения «Биоптрон»

- •Практическая часть Изучение свойств поляризованного света

- •Изучение работы аппарата «Биоптрон»

- •Порядок выполнения работы

- •Контрольные вопросы

- •Используемая и рекомендуемая литература

- •Дополнительная литература

- •Лабораторная работа № 17 концентрационная колориметрия

- •Теоретическая часть Закон поглощения света

- •Спектры поглощения

- •Оптическая плотность

- •Применение закона поглощения света

- •Практическая часть Описание установки

- •Порядок выполнения работы Исследование зависимости оптической плотности раствора от длины волны

- •Исследование зависимости оптической плотности от концентрации раствора

- •Определение неизвестной концентрации раствора

- •Контрольные вопросы

- •Использованная и рекомендуемая литература

- •Дополнительная литература

- •Глава IV. Физика атомов и молекул Лабораторная работа № 18 изучение спектра атома водорода

- •Теоретическая часть Основы теории излучения

- •Применение инфракрасного, видимого и ультрафиолетового излучения в медицине

- •Практическая часть Градуировка спектроскопа

- •Изучение спектра атома водорода

- •Порядок выполнения работы

- •Контрольные вопросы

- •Используемая и рекомендуемая литература

- •Дополнительная литература

- •Глава V. Ионизирующие излучения Лабораторная работа № 19 изучение закона радиоактивного распада и способов защиты от радиоактивного излучения

- •Теоретическая часть Введение Состав атомного ядра

- •Радиоактивность

- •Основной закон радиоактивного распада

- •Активность

- •Взаимодействие ядерных излучений с веществом

- •Дозиметрия ионизирующих излучений

- •Биологическое действие ионизирующих излучений

- •Защита от ионизирующего излучения

- •Применение радиоактивных излучений в медицине

- •Дозиметрические приборы

- •Практическая часть Описание измерителя мощности дозы (рентгенметра) дп- 5б.

- •Порядок выполнения работы

- •Контрольные вопросы

- •Использованная и рекомендуемая литература

- •Дополнительная литература

- •Расчетные формулы:

- •Результаты измерений:

- •Образец отчета по лабораторной работе № 11 изучение работы транзистора

- •Образец отчета по лабораторной работе № 12 электрические методы измерения температуры

- •Образец отчета по лабораторной работе № 13

- •Принцип работы генератора электромагнитных колебаний.

- •Лечебное применение переменного электрического тока

- •Цель работы:

- •Обеспечивающие средства:

- •Результаты измерений и вычислений:

- •Часть 1. Определение индуктивности катушки и емкости конденсатора

- •Вывод по первой части работы:

- •Часть 2. Изучение режимов работы аппарата для низкочастотной электротерапии «Амплипульс-5»

- •Вывод по второй части работы:

- •Образец отчета по лабораторной работе № 14

- •Полупроводниковый фотоэлемент и его

- •Применение для измерения освещенности

- •Расчетные формулы:

- •Результаты измерений и вычислений:

- •Образец отчета по лабораторной работе № 15 лазеры и их применение в медицине

- •Образец отчета по лабораторной работе № 16

- •Свойства поляризованного света.

- •Использование поляризованного света в медицине

- •Результаты измерений и вычислений:

- •Образец отчета по лабораторной работе № 17 концентрационная колориметрия

- •Вывод: образец отчета по лабораторной работе № 18 изучение спектра атома водорода

- •Расчетные формулы и формулы погрешностей:

- •Результаты измерений и вычислений:

- •Образец отчета по лабораторной работе № 19

- •Изучение закона радиоактивного распада

- •И способов защиты от радиоактивного излучения

- •Расчетные формулы:

- •Результаты измерений и вычислений:

- •Вывод: заключение

Использованная и рекомендуемая литература

Ремизов А.Н., Максина А.Г., Потапенко А.Я. Медицинская и биологическая физика. М.: Дрофа, 2003. 560 с. (Раздел4, глава 15, §15.2, С. 286 – 290; раздел 5, глава18, §18.5- 18.7, С. 327 – 332 ).

Боголюбов В.М., Пономаренко Г.Н. Общая физиотерапия. М.: Медицина, 1999. 430 с. (Раздел I, глава 2, С.61 – 96; глава 3, С. 97 – 115).

Блохина М.Е., Эссаулова И.А., Мансурова Г.В. Руководство к лабораторным работам по медицинской и биологической физике. М.: Дрофа, 2001. 288 с. (Глава 5, С.139-145).

Антонов В.Ф., Черныш А.М., Пасечник В.И., Вознесенский С.А., Козлова Е.К. Практикум по биофизике. М.: Владос, 2001. 352 с. (Раздел 3, § 3.2 – 3.3, С.104 -125).

Дополнительная литература

Шубин А.С. Курс общей физики. М.: Высш.шк., 1976. 480 с. (Глава 12, §1, С. 296 – 299).

Джанколи Д. Физика. Т.2. М.: Мир, 1989. 667 с. (Глава 31.5, §31.5, С. 257 – 261).

Руководство к лабораторным работам по медицинской и биологической физике/ Под ред. Кудрявцева В.А. - Киров: КГМА, 1999. 278 с. (Часть III, С.142-155).

Глава III. Оптика Лабораторная работа № 14 полупроводниковый фотоэлемент и его применение для измерения освещенности

Цель работы: изучение законов фотоэффекта, ознакомление с принципом действия люксметра, измерение освещенности помещения.

Задачи работы: 1) градуировка микроамперметра по известному значению освещенности фотоэлемента; 2) проверка законов освещенности; 3) измерение освещенности помещения.

Обеспечивающие средства: два фотоэлемента, две лампочки накаливания, оптическая скамья, защитный кожух, угломер, линза, микроамперметр.

Теоретическая часть Фотоэффект и его применение.

Воздействие света на вещество сводится к передаче этому веществу энергии, переносимой световой волной, в результате чего могут возникнуть различные эффекты. Одним из них является фотоэлектрический эффект (фотоэффект).

В настоящее время различают три вида фотоэлектрического эффекта: внешний, внутренний и фотогальванический (фотоэффект в запирающем слое, или вентильный фотоэффект). К областям применения фотоэлектрического эффекта относятся:

1) фотоэлектронная автоматика и телемеханика, в которой различные сочетания фотоэлектрических приборов и усилителей, реагируя на световые сигналы, оказывает действие на системы управления и регулирования различных энергетических, транспортных и промышленных установок;

2) измерения силы света и освещенности (люксметры), а также температуры (пирометры);

3) звуковое кино, телевидение, оптическая телеграфия, видение в темноте при помощи инфракрасных лучей и т.д.

Внешний фотоэффект заключается в испускании поверхностью металлов электронов во внешнее пространство (вакуум или газ) под действием падающего на эту поверхность потока световой энергии.

Опытным путем были установлены три закона внешнего фотоэффекта:

При фиксированной частоте излучения число электронов (фотоэлектронов), вырываемых с поверхности металла за единицу времени, прямо пропорционально плотности светового потока.

Максимальная начальная кинетическая энергия фотоэлектронов определяется частотой падающего света и не зависит от его интенсивности.

Для каждого металла существует красная граница фотоэффекта, т. е. максимальная длина волны λ0 (минимальная частота ν0), при которой ещё возможен фотоэффект, независимо от плотности светового потока и продолжительности облучения.

Для объяснения законов фотоэффекта Эйнштейн предположил, что поток энергии световой волны не является непрерывным, а представляет собой поток дискретных порций энергии, называемых квантами или фотонами.

Энергия фотона, соответствующая свету с частотой ν, равна:

Ефотона = hν, (1)

где h = 6,62·10-34 Джс – постоянная Планка.

Фотон, столкнувшись с электроном в металле, передает ему всю свою свободную энергию. Если эта энергия достаточно велика, то электрон может преодолеть удерживающие его в металле силы и выйти из металла. В этом процессе соблюдается закон сохранения энергии, который можно записать в виде:

h

= Aвых

+

![]() ,

(2)

,

(2)

где – максимальная кинетическая энергия вылетевшего электрона, Aвых - работа выхода (работа, совершенная электроном для преодоления сил, удерживающих его в объеме металла). Соотношение (2) называется уравнением Эйнштейна для фотоэффекта. Оно полностью объясняет все особенности внешнего фотоэлектрического эффекта.

Из формулы (2) следует, что в случае, когда работа выхода Aвых превышает энергию кванта h, электрон не сможет выйти за пределы металла. Следовательно, для возникновения фотоэффекта необходимо выполнение условия: h ≥ Aвых. Этим объясняется наличие красной границы, т.е. максимальной длины волны λ0 или минимальной частоты ν0 = Aвых/ h, при которой ещё возможен фотоэффект. Так как ν0 = c/λ0 , то

λ0 = hc/ Aвых, (3)

где с = 3·108 м/с – скорость света в вакууме.

Внешний фотоэффект используется в вакуумных фотоэлементах (рис.1 а). Внутренняя поверхность баллона покрыта тонким слоем металла. Этот слой занимает примерно 50% всей внутренней поверхности баллона и является катодом (фотокатодом). Против него оставляют прозрачное окно обычно из кварцевого стекла, через которое на катод попадает свет. Анод имеет форму рамки и расположен так, чтобы не препятствовать попаданию света на катод. Схема включения фотоэлемента изображена на рис.1б.

К

I Ф1

Ф1>Ф2

I Ф1

Ф1>Ф2

A mA V R ε Ф2

К А

U

Рис. 1а Рис. 1б Рис. 2

Между катодом К и анодом А создается регулируемая потенциометром R разность потенциалов - напряжение U, измеряемое вольтметром V. Сила тока I, проходящего между анодом и катодом, определяется миллиамперметром (mA). При освещении фотоэлемента начинается эмиссия электронов с катода и в цепи возникает ток, получивший название фототока. На рис.2 показана вольт-амперная характеристика вакуумного фотоэлемента. Как видно из графика, сначала фототок линейно увеличивается при увеличении анодного напряжения, так как при этом все большее количество вылетевших с катода электронов достигает анода. При некотором напряжении на аноде все фотоэлектроны попадают на анод и при дальнейшем увеличении напряжения сила тока не изменяется. Этот ток называется током насыщения. Сила тока насыщения Iн прямо пропорциональна падающему световому потоку Ф:

Iн = γּФ, (4)

где γ - чувствительность фотоэлемента.

Различают интегральную и спектральную чувствительности фотоэлемента. Интегральная чувствительность характеризует способность фотоэлемента реагировать на воздействие светового потока сложного излучения. Спектральная чувствительность определяет силу фототока при воздействии монохроматического светового потока (света с одной длиной волны). Чувствительность вакуумных фотоэлементов достигает 100 мкА/лм.

Внешний фотоэффект находит применение в фотоэлектронных умножителях (ФЭУ) и электронно-оптических преобразователях (ЭОП). ФЭУ применяют для измерения световых потоков малой интенсивности. С их помощью можно определить слабую биолюминесценцию. ЭОП применяют в медицине для усиления яркости рентгеновского изображения, в термографии – для преобразования инфракрасного излучения в видимое.

Внутренним фотоэффектом называется изменение электрической проводимости некоторых кристаллических тел (полупроводников) вследствие появления под действием потока световой энергии внутри всех этих тел добавочных электронов проводимости.

На явлении увеличения проводимости полупроводников при освещении их светом основано действие фоторезисторов. Фоторезисторы изготовляют на основе сульфида кадмия, сернистого свинца и др. Светочувствительные элементы помещают в пластмассовый или металлический корпус. Фоторезисторы имеют значительно большую чувствительность, чем фотоэлементы с внешним фотоэффектом. Значение чувствительности их может достигать величины порядка 1 А/лм. Однако с повышением чувствительности возрастает инерционность фоторезисторов (т.е. фототок не сразу достигает своего значения, соответствующего данному световому потоку, а лишь через некоторый промежуток времени), что ограничивает возможность их использования при работе с переменными световыми потоками высокой частоты. Фоторезисторы применяются в фоторелейных установках, а также в фотометрической аппаратуре для измерения световых характеристик.

Фотогальванический (вентильный) фотоэффект – это возникновение тока на границе между полупроводником и металлом, когда электроны покидают пределы тела, проходя через поверхность раздела в другое твердое тело (полупроводник) или жидкость (электролит) под действием световой энергии без участия посторонней электродвижущей силы.

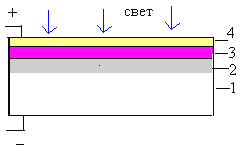

Типичная конструкция вентильных полупроводниковых фотоэлементов, которые изготовляются на основе меди, селена, германия, кремния, сернистого серебра и др., приведена на рис.3. Пластинка 1, например, из чистой меди путем нагревания ее в атмосфере кислорода покрывается тонкой пленкой 3 оксида меди (I) (Cu2O). Сверху наносят слой 4 какого-либо металла, прозрачного для света (например, золото). При облучении светом слоя оксида меди (I) в ней, благодаря внутреннему фотоэффекту, возникают свободные электроны. На границе между оксидом меди (I) и медной пластинкой образуется очень тонкий (10-5 - 10-6 см) слой 2, пропускающий электроны только от Cu2O к Cu и препятствующий их обратному движению. В результате медь заряжается отрицательно, а оксид меди (I) – положительно.

Р ис.3

ис.3

Наличие такого вентильного, или запирающего, слоя, на границе которого под действием света появляется дополнительная разность потенциалов (фотоэлектродвижущая сила), обуславливает выпрямляющее действие устройства и наблюдается во многих полупроводниках. Отсюда фотогальванический фотоэффект часто называют вентильным, или фотоэффектом в запирающем слое. Если замкнуть цепь, содержащую фотоэлемент, то в ней возникнет ток.

Преимущество вентильных фотоэлементов заключается в том, что для их работы не требуется источник питания, так как в них самих под действием света генерируется электродвижущая сила.

Интегральная чувствительность вентильных фотоэлементов значительно превышает чувствительность вакуумных фотоэлементов. Она может достигать нескольких тысяч микроампер на люмен. Вентильные фотоэлементы используются для солнечных батарей, применяемых на космических кораблях для питания бортовой аппаратуры, а также в фотометрии для измерения светового потока и освещенности, что используется в санитарно-гигиенической практике. (Фотометрия - раздел оптики, занимающийся измерением световых потоков и величин, связанных с такими потоками.)