- •1. Предмет электроники, ее роль в науке и технике

- •2. Полупроводниковые приборы

- •2.1. Электрические свойства полупроводниковых материалов

- •2.2. Механизм электропроводности полупроводников

- •2.2.1. Собственная электропроводность

- •2.2.2. Примесная проводимость

- •2.3. Электронно-дырочный переход (эдп)

- •2.3.1. Технологии изготовления эдп

- •2.3.1.1. Сплавная технология

- •2.3.1.2. Диффузионная технология

- •2.3.2. Эдп при отсутствии внешнего напряжения

- •2.3.3. Эдп при прямом напряжении

- •2.3.4. Эдп при обратном напряжении

- •2.3.4.1. Механизм установления обратного тока при приложении

- •3. Полупроводниковые диоды

- •3.1. Вольт-амперная характеристика (вах) диода

- •3.2. Параметры полупроводниковых диодов

- •4. Виды пробоев эдп

- •4.1. Зеннеровский пробой

- •4.2. Лавинный пробой

- •4.3. Тепловой пробой

- •4.4. Поверхностный пробой

- •5. Основные типы полупроводниковых диодов

- •5.1. Устройство точечных диодов

- •5.2. Устройство плоскостных диодов

- •5.3. Условное обозначение силовых диодов

- •5.4. Условное обозначение маломощных диодов

- •5.5. Конструкция штыревых силовых диодов

- •5.6. Лавинные диоды

- •5.7. Конструкция таблеточных диодов

- •5.8. Стабилитрон

- •5.9. Туннельный диод

- •5.10. Обращенный диод

- •5.11. Варикап

- •5.12. Фотодиоды, полупроводниковые фотоэлементы и светодиоды

- •6. Транзисторы

- •6.1. Распределение токов в структуре транзистора

- •6.2. Схемы включения транзисторов. Статические вах

- •6.3. Схема включения транзистора с общей базой

- •6.4. Схема включения транзистора с общим эмиттером

- •6.5. Схема включения транзистора с общим коллектором

- •6.6. Схемы включения транзистора как усилителя

- •6.7. Краткие характеристики схем включения транзистора. Области применения схем

- •6.7.1. Схема включения транзистора с общей базой

- •6.7.2. Схема включения транзистора с общим эмиттером

- •6.7.3. Схема включения транзистора с общим коллектором

- •6.8. Режимы работы транзистора

- •6.9. Работа транзистора в ключевом режиме

- •6.10. Малосигнальные и собственные параметры транзисторов

- •6.11. Силовые транзисторные модули

- •6.12. Параметры биполярных транзисторов

- •6.13. Классификация и системы обозначений (маркировка) транзисторов

- •6.14. Полевые транзисторы

- •6.14.1. Полевой транзистор с управляющим p-n-переходом

- •6.14.2. Вольт-амперные характеристики полевого транзистора

- •6.14.3. Основные параметры полевого транзистора

- •6.14.4. Полевые транзисторы с изолированным затвором

- •6.14.4.1. Мдп-транзисторы со встроенным каналом

- •6.14.4.2. Мдп-транзистор с индуцированным каналом

- •6.14.5. Достоинства и недостатки полевых транзисторов

- •6.15. Технологии изготовления транзисторов

- •6.16. Биполярные транзисторы с изолированным затвором (igbt - транзисторы)

- •6.17. Силовые модули на основе igbt-транзисторов

- •7. Тиристоры

- •7.1 Назначение и классификация

- •7.2. Диодные и триодные тиристоры

- •7.3. Переходные процессы при включении и выключении тиристора

- •7.3.1. Переходные процессы при включении тиристора

- •7.3.2. Переходные процессы при выключении тиристора

- •7.4. Основные параметры тиристоров

- •7.5. Маркировка силовых тиристоров

- •7.6. Лавинные тиристоры

- •7.7. Симметричные тиристоры (симисторы)

- •7.8. Полностью управляемые тиристоры

- •7.9. Специальные типы тиристоров

- •7.9.1. Оптотиристоры

- •7.9.2. Тиристоры с улучшенными динамическими свойствами

- •7.9.2.1. Тиристоры тд (динамические)

- •7.9.2.2. Тиристоры тб (быстродействующие)

- •7.9.2.3. Тиристоры тч (частотные)

- •7.9.3. Тиристор, проводящий в обратном направлении (асимметричный)

- •7.9.4. Тиристор с обратной проводимостью (тиристор-диод)

- •7.9.5. Комбинированно-выключаемый тиристор (квк)

- •7.9.6. Полевой тиристор

- •7.10. Конструкции тиристоров

- •8. Групповое соединение полупроводниковых приборов

- •8.1. Неравномерности распределения нагрузки при групповом соединении

- •8.2. Параллельное соединение полупроводниковых приборов

- •8.3. Последовательное соединение полупроводниковых приборов

- •8.4. Параллельно-последовательное соединение полупроводниковых приборов

- •9. Охлаждение силовых полупроводниковых приборов

- •9.1. Способы охлаждения полупроводниковых приборов

- •9.2. Воздушное естественное и принудительное охлаждение

- •9.3. Испарительное охлаждение с промежуточным теплоносителем

- •9.4. Сравнение систем охлаждения

8.3. Последовательное соединение полупроводниковых приборов

Применение последовательного соединения приборов эффективно, если успешно решается задача равномерного деления обратного и прямого (для тиристоров и транзисторов) напряжений в статическом и динамическом режимах. Из-за разброса значений обратных токов и токов утечки, значений прямого напряжения в проводящем состоянии, емкостей p-n-переходов, времени задержки включения и времени выключения отдельных приборов это условие не выполняется. Поэтому при последовательном соединении принимают меры, обеспечивающие равномерное деление напряжения.

Для выравнивания напряжения применяют подбор приборов одного класса с близкими значениями обратных токов и токов утечки или устанавливают специальные делители и схемы управления тиристорами и транзисторами.

В качестве выравнивающих устройств используют (рис. 8.3): в статических режимах – активные делители R (рис. 8.3, а), в переходных режимах – активно-емкостные делители (RС-цепи) (рис. 8.3, б), емкостные делители С, комбинированные делители с диодами (RCD-цепи) (рис. 8.3, в).

а б в

Рис 8.3. Схемы цепей, выравнивающих напряжение в статическом

и динамическом режимах при последовательном соединении

полупроводниковых приборов

Применение активных делителей R сопровождается потерями энергии, значение которой увеличивается с уменьшением сопротивления резисторов. Поэтому стремятся установить резисторы с максимально возможным сопротивлением, при котором разброс напряжений не превышает допустимых границ. В последовательной цепи самое большое напряжение воспринимает прибор, обладающий наибольшим внутренним сопротивлением. Его обратный ток или ток утечки наименьший.

В случае применения тиристоров последовательно с конденсаторами включается низкоомный (примерно несколько десятков ом) резистор (рис. 8.3, б). Резистор служит для ограничения тока разряда конденсатора через включившийся тиристор. Для тиристоров и транзисторов используется RCD-цепь (рис. 8.3, в), обеспечивающая равномерное деление обратного напряжения как RС-цепь, а прямого – как емкостный делитель. Такая цепь, кроме функций делителя, обеспечивает снижение скорости приложения прямого напряжения duD/dt.

8.4. Параллельно-последовательное соединение полупроводниковых приборов

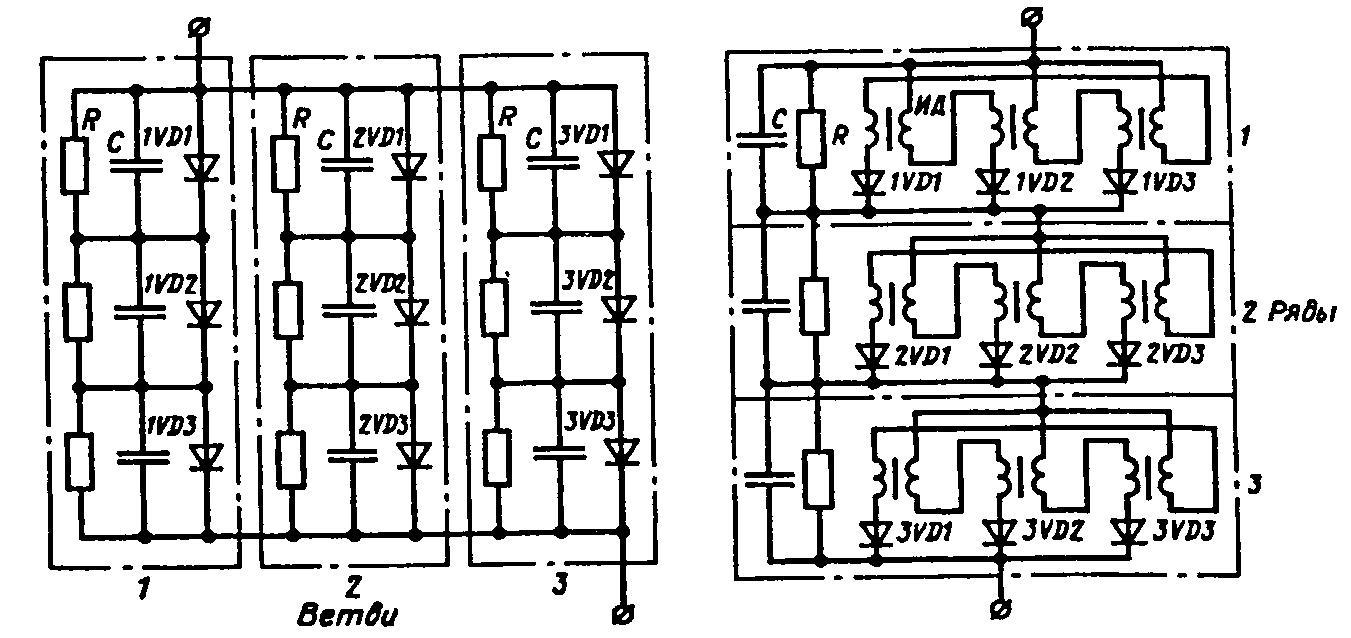

Такое соединение применяется в мощных высоковольтных полупроводниковых преобразовательных аппаратах. Возможны соединения приборов двумя различными способами: параллельное соединение а самостоятельных ветвей, каждая из которых содержит s последовательных приборов (рис. 8.4, а) и последовательное соединение s самостоятельных рядов, каждый из которых состоит из а параллельных приборов (рис. 8.4, 6).

а б

Рис 8.4. Схемы последовательно-параллельного соединения

полупроводниковых диодов

Первый способ основан на классической схеме построения последовательной цепи с устройствами принудительного деления напряжения для каждой из параллельных ветвей. Ветви могут быть включены параллельно без дополнительных устройств деления тока, если при s > 2 разброс по результирующему прямому напряжению всех ветвей в допустимых пределах. Такой подбор приборов не представляет сложности. Этот способ отличается многоэлементностью устройств деления напряжения.

Второй способ основан на классической схеме соединения приборов с устройствами деления тока (индуктивные делители ИД) для каждого из последовательных рядов. Ряды между собой соединяются последовательно с использованием общих на каждый ряд устройств принудительного деления напряжения. В этом способе устройства деления тока громоздки.

В реальных схемах преобразователей предпочтительна схема группового соединения полупроводниковых приборов (рис. 8.5). В этой схеме ветви преобразовательных диодов объединены между собой низкоомными резисторами связи R сопротивлением 0,5-0,8 Ом. При таком соединении допустимы применение общих для каждого ряда устройств деления напряжения и отказ от устройств деления тока благодаря выравниванию прямого напряжения при числе рядов более двух. Групповое соединение в данной схеме конструктивно не сложно и обеспечивает достаточно полное использование приборов по току и по напряжению.

Рис 8.5. Схема группового соединения полупроводниковых диодов