- •1. Предмет электроники, ее роль в науке и технике

- •2. Полупроводниковые приборы

- •2.1. Электрические свойства полупроводниковых материалов

- •2.2. Механизм электропроводности полупроводников

- •2.2.1. Собственная электропроводность

- •2.2.2. Примесная проводимость

- •2.3. Электронно-дырочный переход (эдп)

- •2.3.1. Технологии изготовления эдп

- •2.3.1.1. Сплавная технология

- •2.3.1.2. Диффузионная технология

- •2.3.2. Эдп при отсутствии внешнего напряжения

- •2.3.3. Эдп при прямом напряжении

- •2.3.4. Эдп при обратном напряжении

- •2.3.4.1. Механизм установления обратного тока при приложении

- •3. Полупроводниковые диоды

- •3.1. Вольт-амперная характеристика (вах) диода

- •3.2. Параметры полупроводниковых диодов

- •4. Виды пробоев эдп

- •4.1. Зеннеровский пробой

- •4.2. Лавинный пробой

- •4.3. Тепловой пробой

- •4.4. Поверхностный пробой

- •5. Основные типы полупроводниковых диодов

- •5.1. Устройство точечных диодов

- •5.2. Устройство плоскостных диодов

- •5.3. Условное обозначение силовых диодов

- •5.4. Условное обозначение маломощных диодов

- •5.5. Конструкция штыревых силовых диодов

- •5.6. Лавинные диоды

- •5.7. Конструкция таблеточных диодов

- •5.8. Стабилитрон

- •5.9. Туннельный диод

- •5.10. Обращенный диод

- •5.11. Варикап

- •5.12. Фотодиоды, полупроводниковые фотоэлементы и светодиоды

- •6. Транзисторы

- •6.1. Распределение токов в структуре транзистора

- •6.2. Схемы включения транзисторов. Статические вах

- •6.3. Схема включения транзистора с общей базой

- •6.4. Схема включения транзистора с общим эмиттером

- •6.5. Схема включения транзистора с общим коллектором

- •6.6. Схемы включения транзистора как усилителя

- •6.7. Краткие характеристики схем включения транзистора. Области применения схем

- •6.7.1. Схема включения транзистора с общей базой

- •6.7.2. Схема включения транзистора с общим эмиттером

- •6.7.3. Схема включения транзистора с общим коллектором

- •6.8. Режимы работы транзистора

- •6.9. Работа транзистора в ключевом режиме

- •6.10. Малосигнальные и собственные параметры транзисторов

- •6.11. Силовые транзисторные модули

- •6.12. Параметры биполярных транзисторов

- •6.13. Классификация и системы обозначений (маркировка) транзисторов

- •6.14. Полевые транзисторы

- •6.14.1. Полевой транзистор с управляющим p-n-переходом

- •6.14.2. Вольт-амперные характеристики полевого транзистора

- •6.14.3. Основные параметры полевого транзистора

- •6.14.4. Полевые транзисторы с изолированным затвором

- •6.14.4.1. Мдп-транзисторы со встроенным каналом

- •6.14.4.2. Мдп-транзистор с индуцированным каналом

- •6.14.5. Достоинства и недостатки полевых транзисторов

- •6.15. Технологии изготовления транзисторов

- •6.16. Биполярные транзисторы с изолированным затвором (igbt - транзисторы)

- •6.17. Силовые модули на основе igbt-транзисторов

- •7. Тиристоры

- •7.1 Назначение и классификация

- •7.2. Диодные и триодные тиристоры

- •7.3. Переходные процессы при включении и выключении тиристора

- •7.3.1. Переходные процессы при включении тиристора

- •7.3.2. Переходные процессы при выключении тиристора

- •7.4. Основные параметры тиристоров

- •7.5. Маркировка силовых тиристоров

- •7.6. Лавинные тиристоры

- •7.7. Симметричные тиристоры (симисторы)

- •7.8. Полностью управляемые тиристоры

- •7.9. Специальные типы тиристоров

- •7.9.1. Оптотиристоры

- •7.9.2. Тиристоры с улучшенными динамическими свойствами

- •7.9.2.1. Тиристоры тд (динамические)

- •7.9.2.2. Тиристоры тб (быстродействующие)

- •7.9.2.3. Тиристоры тч (частотные)

- •7.9.3. Тиристор, проводящий в обратном направлении (асимметричный)

- •7.9.4. Тиристор с обратной проводимостью (тиристор-диод)

- •7.9.5. Комбинированно-выключаемый тиристор (квк)

- •7.9.6. Полевой тиристор

- •7.10. Конструкции тиристоров

- •8. Групповое соединение полупроводниковых приборов

- •8.1. Неравномерности распределения нагрузки при групповом соединении

- •8.2. Параллельное соединение полупроводниковых приборов

- •8.3. Последовательное соединение полупроводниковых приборов

- •8.4. Параллельно-последовательное соединение полупроводниковых приборов

- •9. Охлаждение силовых полупроводниковых приборов

- •9.1. Способы охлаждения полупроводниковых приборов

- •9.2. Воздушное естественное и принудительное охлаждение

- •9.3. Испарительное охлаждение с промежуточным теплоносителем

- •9.4. Сравнение систем охлаждения

5.6. Лавинные диоды

Лавинным диодом называется диод с контролируемым напряжением лавинообразования.

При воздействии обратного напряжения большего, чем напряжение пробоя происходит резкое возрастание обратного тока. Этот ток распределяется равномерно по поверхности p-n-перехода. Так как этот ток не сосредоточивается в отдельных точках, то не происходит местного теплового пробоя. При этом наступает равномерный лавинный пробой, т.е. электрический разряд через диод. При таком разряде напряжение на диоде поддерживается на прежнем уровне и в p-n-переходе может выделяться энергия, значительно большая, чем в обычных диодах. Таким образом, лавинные диоды способны выдерживать напряжение лавинообразования, вследствие чего перенапряжения прикладываются к другим элементам электрической цепи, менее чувствительным к ним.

Основу лавинного диода составляет кремниевый выпрямительный элемент, заключенный в герметичный корпус. Конструкция лавинного диода – примерно такая же, как у обычного силового диода (рис. 5.2).

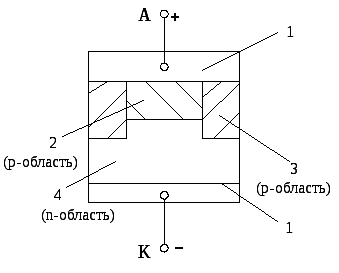

На рис. 5.2 цифрами обозначено: 1 – вольфрамовые пластины; 2 – область проводимости p-типа; 3 – защитное (охранное) кольцо; 4 – область проводимости n-типа.

ЭДП изготавливают путем диффузии алюминия, бора и фосфора в кремний по технологии, обеспечивающей однородный состав кремния с равномерным размещением в нем примесей и структурных дефектов (дислокаций), вследствие чего достигается равномерное распределение проводимости по всей площади перехода. При таком выполнении ЭДП с ростом обратного тока увеличивается число локальных участков пробоя (микроплазм), через которые протекает ток. При этом уменьшается плотность тока микроплазм на каждом участке и не происходит теплового пробоя. Таким образом, лавинные диоды при пробое могут рассеивать большую мощность, чем диоды нелавинные.

Рис. 5.2. Конструктивное исполнение лавинного вентиля

В кремниевых нелавинных диодах слабыми местами, где лавинный пробой обычно переходит в тепловой, являются участки ЭДП по периметру полупроводникового элемента (структурные дефекты), через которые и проходит в основном обратный ток.

Чтобы предотвратить возможность такого поверхностного пробоя в лавинном диоде, его ЭДП придают ступенчатую форму.

Концентрация примесей в охранном кольце делается значительно меньшей, чем в центральной части, а толщина диффузионного слоя большей (в области защитного кольца она составляет 120-160 мкм, а в центральной части – 60-80 мкм). В результате напряжение пробоя для алюминиевого перехода оказывается большим, чем для борного, что исключает вероятность поверхностного пробоя. Таким образом, в лавинном диоде при достижении напряжения пробоя основная часть обратного тока определяется лавинным увеличением числа носителей электричества в центральной (низковольтной) части ЭДП, в которой ток распределяется равномерно по его поверхности. Наружное (высоковольтное) кольцо при этом напряжении не пробивается, поэтому диод не выходит из строя.

Отечественные диоды имеют керамический корпус. Герметичность диода обеспечивается уплотнительным кольцом. Анодом лавинного диода служит основание корпуса, катодом – гибкий вывод с наконечником.

Для повышения рабочего тока диода необходимо улучшать теплоотвод, т.е. улучшать охлаждение полупроводникового элемента, увеличивать площадь p-n-перехода и уменьшать механические напряжения, возникающие в кремниевой пластине в результате теплового расширения при прохождении тока. Все это использовано при создании диодов таблеточной конструкции.