- •Геохимия городских ландшафтов

- •20. Геохимическая классификация химических элементов

- •21.1. Методологические аспекты геохимии городских ландшафтов

- •21.2. Техногенные геохимические процессы и системы на урбанизированных территориях

- •Техногенные процессы

- •Природно-техногенные процессы

- •Ориентировочная оценочная шкала опасности загрязнения почв по суммарному показателю [95]

- •21.3. Геохимическая классификация городских ландшафтов

- •Основные таксономические единицы геохимической систематики городов [106]

- •Геохимические разряды городов [104]

- •Основные таксономические единицы геохимической классификации городских элементарных ландшафтов [104]

- •Разделы городских ландшафтов [104]

- •21.4. Геохимическое картографирование городских ландшафтов

- •Методика ландшафтно-геохимического анализа города

- •21.5.1. Оценка природного геохимического фона

- •Содержание химических элементов в верхнем горизонте дерново-подзолистых почв национального парка «Нарочанский», мг/кг сух. В-ва [113]

- •21.5.2. Выявление и геохимический анализ источников техногенного воздействия

- •21. 5. 3. Геохимическая оценка состояния природных компонентов городских ландшафтов

- •Критерии качества воздуха, принятые в Республике Беларусь и рекомендованные воз (who–aqGs), мкг/м3 [119]

- •Гигиеническая оценка степени загрязнения атмосферного воздуха комплексом вредных химических веществ [115]

- •Классификация поверхностных вод по их качеству

- •Систематика почв и почвоподобных тел городов южнотаежной зоны Европейской территории России [138]

- •Ориентировочно допустимые концентрации валовых форм тяжелых металлов в различных типах почв, мг/кг

- •Содержание гумуса в почвах различных функциональных зон городов, % [153]

- •Среднее содержание свинца в почвах ландшафтов г. Минска [129]

- •21.5.4. Комплексная эколого-геохимическая оценка состояния городской среды. Оценка экологического риска

- •Индексы состояния природных компонентов [97]

- •Соотношение шкал степени загрязнения воздуха и относительного риска ингаляционного воздействия атмополлютантов [97]

- •21.6. Геохимическая трансформация природных компонентов в городах Беларуси

- •Содержание тяжелых металлов в различных породах древесных растений на территории г. Гомеля, мг/кг абс. Сух. В-ва

- •Содержание тяжелых металлов в органах растений в зоне влияния предприятий по производству хрустального стекла, мг/кг сух. В-ва

- •Содержание тяжелых металлов в землянике и грибах, мг/кг сырой продукции

- •Коэффициенты аномальности свинца и цинка в почвах городских территорий, используемых для выращивания растениеводческой продукции

- •Содержание тяжелых металлов в овощах и картофеле, мг/кг сырой массы

- •Накопление нитратов в растениеводческой продукции, выращенной на огородах в городах

- •21.7. Особенности геохимической трансформации природных компонентов пригородных ландшафтов

- •Содержание тяжелых металлов в субстрате различных отходов, мг / кг [91]

- •Содержание тяжелых металлов в осадках сточных вод, мг/кг [90]

- •Рекомендуемая литература Основная

- •Дополнительная

- •Список использованных источников

21.5.4. Комплексная эколого-геохимическая оценка состояния городской среды. Оценка экологического риска

Подходы к комплексной эколого-геохимической оценке состояния городской среды. Одной из важнейших задач ландшафтно-геохимических исследований на территории городов является комплексная оценка состояния окружающей среды, позволяющая получить пространственно дифференцированное представление об экологической ситуации на территории города. Используемые для этого методические приемы очень разнообразны в зависимости от целей оценки, пространственных и временных масштабов, экологических особенностей городов и других факторов. Традиционная схема комплексной оценки включает исследование отдельных компонентов городской среды и последующее обобщение результатов, расчет интегральных показателей, районирование и зонирование территории, выявление проблемных ситуаций [94, 156 и др.].

Методика комплексной эколого-геохимической оценки показана на примере работ, выполненных В. С. Хомичем с соавторами в г. Минске и г. Светлогорске [97, 98, 157]. Она предполагает следующую последовательность работ:

ландшафтно-геохимическая дифференциация территории города;

оценка состояния природных компонентов (атмосферного воздуха, почвенного покрова, подземных вод и растительности) по интегральным показателям;

выбор территориальной единицы комплексной оценки состояния городской среды;

комплексная оценка экологического состояния в разрезе ландшафтно-экологических районов;

зонирование территории города по экологическому состоянию городской среды.

Дифференциация городской территории на элементарные ландшафты учитывает ее природную неоднородность и функциональное зонирование (п. 21.3).

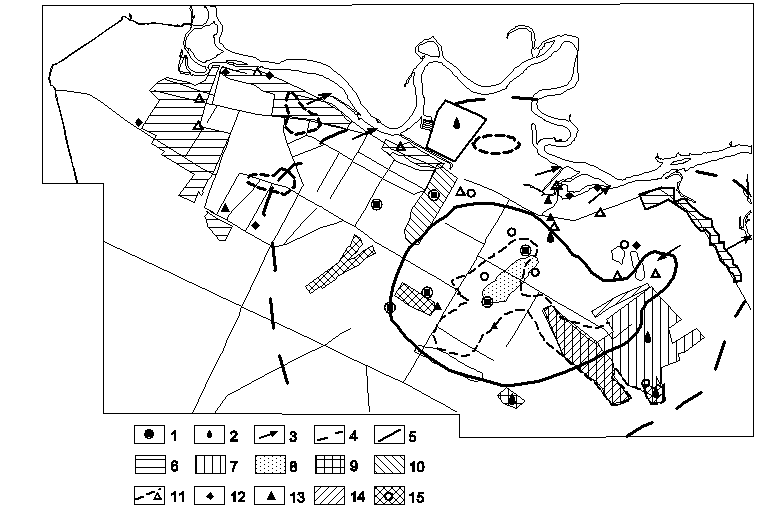

На карте экологической ситуации в городе отражаются источники техногенного воздействия, ореолы загрязнения воздуха, подземных вод и почв. На рис. 21.10 приведена эколого-геохимическая карта-схема г. Светлогорска, составленная для анализа ситуации на территории города [98]. Условными знаками показаны крупные промышленные предприятия, накопители твердых и жидких отходов, места сброса сточных вод; изолиниями отображена структура загрязнения атмосферного воздуха; штриховкой показаны ореолы загрязнения подземных вод с дифференциацией по типам загрязнения; изолиниями и внемасштабными значками показаны аномалии содержания тяжелых металлов, водорастворимых веществ и нефтепродуктов в почвах.

Для интегральной оценки состояния атмосферного воздуха применяется комплексный показатель (Р), характеризующий уровень загрязнения воздуха основными и специфическими загрязняющими веществами по данным мониторинга. Состояние почвенного покрова оценивается по величине суммарного показателя загрязнения почв тяжелыми металлами (Zc) с учетом встречаемости концентраций тяжелых металлов выше ПДК, а также уровня выявленного либо потенциального загрязнения другими загрязняющими веществами (ПАУ, ПХБ, нефтепродуктами и др.). Состояние грунтовых и поверхностных вод определяется по соотношению их минерализации и содержания основных компонентов с нормами ПДК. Состояние растительности оценивается как средневзвешенная величина состояний всех типов насаждений в пределах функционально-планировочных зон.

Рис. 21.10. Эколого-геохимическая карта-схема г. Светлогорска.

Условные обозначения: а) источники загрязнения: 1 – крупные промышленные предприятия, 2 – накопители твердых и жидких отходов, 3 – сбросы сточных вод; б) загрязнение атмосферного воздуха: 4 – слабое и умеренное, 5 – сильное и опасное; в) загрязнение подземных вод: 6 – нитратное, 7 – сульфатное, 8 – сульфатно-хлоридное, 9 – гидрокарбонатно-хлоридное, 10 – зона щелочных подземных вод; г) загрязнение почв; аномалии тяжелых металлов в почвах с превышением ПДК: 11 – цинка, 12 – марганца, 13 – свинца; 14 – ореолы распространения засоленных почв; 15 – ореолы загрязнения почв нефтепродуктами

Весьма важным методическим моментом является выбор территориальной единицы оценки, которую можно использовать в дальнейшем при планировании оптимизационных мероприятий. Территориальные выделы должны характеризоваться однородными ландшафтными условиями, одинаковым функциональным использованием и близкими по характеру и интенсивности техногенными нагрузками. По таким критериям в качестве единицы оценки могут быть использованы ландшафтно-экологические районы (территории с однородными ландшафтными условиями, одинаковым функциональным использованием и близкими по характеру и интенсивности техногенными нагрузками). В пределах каждого района выделяются более мелкие территориальные единицы – ландшафтно-экологические подрайоны исходя из большей ландшафтно-геохимической однородности и близкой реакции на техногенные воздействия соответственно (п. 21.3).

При оценке сначала определяется состояние природных компонентов, а затем для каждого выдела рассчитывается средний показатель экологической ситуации (сумма баллов, деленная на количество показателей состояния отдельных компонентов) по следующей шкале: < 1 – благоприятная (I); 1–2 – условно благоприятная (II); 2–3 – неблагоприятная (III); > 3 – напряженная (IV). В таблице 21.14 приведены индексы состояния природных компонентов городских ландшафтов.

Таблица 21.14