- •Введение

- •Тема 1 системный подход как метод анализа образовательного учреждения

- •1.1. Системный подход как метод анализа образовательного учреждения

- •1.2. Образовательная организация как социально-экономическая система. Системные свойства вуза

- •Тема 2. Структура вуза, как современной организации. Анализ основных понятий

- •2.1. Анализ понятия. Организационная структура и её элементы

- •2.2. Понятие «органиграмма». Принципы построения органиграмм.

- •Тема 3. Принципы формирования структуры современного вуза

- •3.1. Принципы формирования структуры вуза

- •3.2. Классификация организационных структур

- •Тема 4. Сравнительный анализ систем управления высшим образванием: мировые тенденции и россиская практика

- •4.1. Сложившиеся модели управления высшим образованием

- •4.2. Организационные структуры зарубежных вузов

- •4.3. Организационные структуры российских вузов

- •4.4. Организационные инновации в вузе

- •Тема 5. Основные подходы к организации внутренней деятельности университета

- •5.1. Понятие процессного подхода к управлению вузом

- •5.2. Принципы проектного подхода как основа организации внутренней деятельности вуза

- •Содержание

- •Список литературы

4.2. Организационные структуры зарубежных вузов

Исследование организационных структур зарубежных университетов показало, что структуры зарубежных вузов состоят из разнообразных звеньев (отделений, факультетов, колледжей, школ, институтов и т.п.), разобщенных территориально и обладающих различной степенью автономности.

Традиционно в большинстве университетов Европы основными подразделениями являются кафедры, в то время как в университетах Америки и университетах Западной Европы, созданных в последнее время, объединение профессорско-преподавательского состава осуществляется в рамках более крупных подразделений (факультетов, департаментов, школ и т.д.).

Большинство зарубежных университетов имеет в своем составе административно-вспомогательные подразделения, работа которых направлена на осуществление взаимодействия с общественностью, выпускниками, потенциальными заказчиками, работодателями и т.п. Кроме того, административная работа со студентами осуществляется на уровне вуза специальным подразделением.

Разнообразие организационных структур зарубежных вузов обусловлено различиями систем управления высшим образованием, а также политических и социальных условий их существования. В основе большинства организационных структур лежит смешанный принцип, при котором линейно-функциональная структура совмещается с дивизиональной. Пространственная конфигурация разнообразна: встречаются высокие и плоские структуры. Количество звеньев и характер связей определяются размерами вуза (количество подразделений, их автономность и территориальная разобщенность), разнообразием и количеством образовательных программ.

Изучение опыта управления университетов Европы показало, что в каждом университете своя организационная структура, формирование и функционирование которой обусловлено как объективной ситуацией в стране и регионе, так и влиянием отдельных руководителей на преобразование своих университетов [31. с.369].

Таким образом, «вряд ли можно говорить о какой-либо совершенной структуре, которая могла бы быть взята за стандарт и существовать неизменно в течение более или менее длительного промежутка времени» [32]. Следовательно, в процессе трансформации организационной структуры при выборе «нового» типа организационной структуры необходимо учитывать характер внешней среды, характеристики университета, а также особенности его организационной культуры и личности руководителя.

4.3. Организационные структуры российских вузов

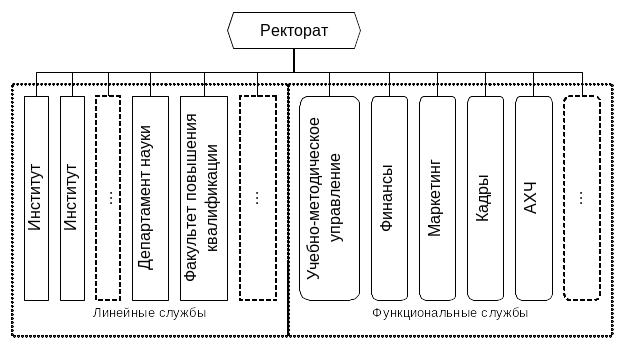

Большинство исследователей [33-37], рассматривающих в своих работах организационную структуру российских вузов, отмечают, что она сложилась исторически, на основе модели вуза как «учреждения, полностью управляемого и поддерживаемого государством и развивающемся на основе его долгосрочных заказов в условиях относительной стабильности» [31, с.40] и представляет собой многоуровневую иерархическую структуру, построенную по линейно-функциональному принципу.

Рисунок 2 – Линейно-функциональная организационная структура вуза

Такая структура представляет собой жесткую иерархическую вертикаль «ректор — ректорат — (институт) факультет — кафедра», обеспечивающую образовательную и научно-исследовательскую деятельность [38, с.40], в которой отсутствуют механизмы ускоренной адаптации к меняющимся социально-экономическим условиям.

Вертикальное разделение труда (иерархия руководителей разных уровней) в рассматриваемой структуре вуза основано на принципе единоначалия. На верхнем уровне иерархии университета находится ректор, возглавляющий Ученый совет университета и олицетворяющий интересы вуза в целом. Без нарушения общности указанной структуры аппарат проректоров можно также отнести к верхнему уровню университетского управления.

На втором уровне находятся подразделения (институты, факультеты, центры и отделы), выделяемые по направлениям деятельности (учебная, научная, исследовательская и др.) или формам обучения (дистанционная, заочная и др.). Следующий уровень представляют собой кафедры и лаборатории, составляющие коллектив профессионалов. Представители коллектива, являющиеся членами Ученого Совета, могут в лице последнего контролировать деятельность ректора университета. Таким образом, управление университетом основывается на сочетании принципов единоначалия (ректор — руководитель университета) и коллегиальности (члены Ученого совета университета — профессионалы различных областей знаний).

Горизонтальное разделение труда в университете осуществляется путем выделения различных видов деятельности: привлечение клиентов по категориям, подготовка учебных планов и стандартов, оказание образовательных, консалтинговых и иных услуг, проведение научных исследований и т.д.

Разделение труда и специализация, которые являются основой деятельности организации, относятся, по М. Веберу [15, с.145], к основным принципам бюрократии.

Помимо разделения труда и специализации университету присущи и другие черты бюрократии, которые нельзя игнорировать:

университет имеет формальную иерархию, зафиксированную в уставе, и формальные каналы коммуникации;

преподаватели, доценты, профессора, научные и другие сотрудники занимают свои должности в соответствии с имеющейся у них квалификацией;

в университете имеется система регламентов и процедур, регулирующих деятельность его подразделений и их взаимодействие, составляющая его внутреннюю политику;

профессора, преподаватели и другие сотрудники университета выполняют свои функции согласно должностным инструкциям;

карьерный рост преподавателей и сотрудников университета осуществляется в соответствии с ростом компетенций:

в университете существуют эмоциональная нейтральность между преподавателями и сотрудниками, как представителями определенных должностей.