- •1. Недостаточность кровообращения, определение, виды. Факторы риска. Типовые формы патологии ссс

- •Виды недостаточности кровообращения

- •1. По происхождению:

- •2. По распространенности:

- •4. По характеру течения:

- •Сердечная недостаточность. Этиология и виды сн

- •Виды сердечной недостаточности

- •I. По происхождению:

- •II. По скорости развития:

- •IV. По преимущественно поражённому отделу сердца:

- •V. По фазе преимущественного нарушения сердечного цикла:

- •Патогенез сердечной недостаточности Механизмы компенсации сн, их виды, проявления, патогенетическая оценка

- •2. Экстакардиальные.

- •Причины, механизмы, стадии развития компенсаторной гипертрофии миокарда при сн

- •2.Интракардиальные:

- •Механизмы декомпенсации сердечной недостаточности

- •Гемодинамические варианты ремоделирования миокарда

- •Клеточно-молекулярные механизмы сн

- •Проявления сердечной недостаточности

- •Клинические формы сердечной недостаточности

- •Классификация хронической сердечной недостаточности

- •Принципы нормализации функции сердца при сердечной недостаточности

- •Коронарная недостаточность. Определение понятия, виды коронарной недостаточности

- •Этиология коронарной недостаточности

- •2. Состояния, приводящие к снижению содержания в крови и/или кардиомиоцитах кислорода и субстратов метаболизма.

- •1. Обратимые нарушения коронарного кровотока

- •Стенокардия (angina pectoris – «грудное сжатие», «грудное стеснение», от лат. Ango - сжимать). Достаточно распространенным является также термин «грудная жаба».

- •2. Необратимые нарушения коронарного кровотока Необратимое прекращение или длительное значительное уменьшение кровотока по коронарным артериям завершается, как правило, инфарктом миокарда.

- •Патогенез ишемического и реперфузионного синдромов при коронарной недостаточности, их проявления

- •Механизмы реперфузионного повреждения миокарда

Клеточно-молекулярные механизмы сн

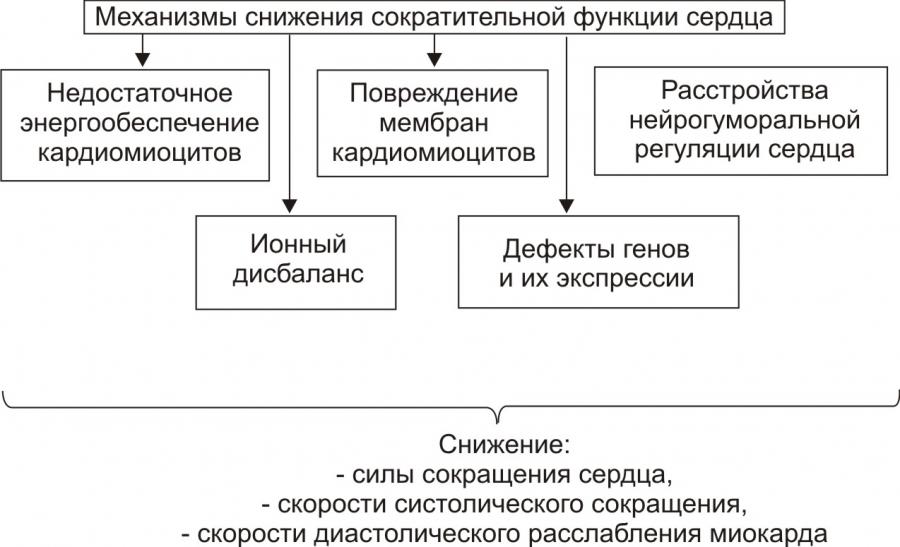

Снижение сократительной функции сердца является итогом развития сердечной недостаточности самой разной этиологии. Несмотря на различие причин и известное своеобразие начальных звеньев патогенеза сердечной недостаточности, её механизмы на клеточном и молекулярном уровне едины. Главные из этих механизмов приведены на рис.

Проявления сердечной недостаточности

Снижение силы и скорости сокращения и расслабления миокарда при СН проявляется изменением показателей сердца, центральной и органно-тканевой гемодинамики:

1. уменьшение ударного и минутного выброса сердца, развивающееся вследствие депрессии его сократительной функции,

2. увеличение конечного систолического объема крови вследствие неполной систолы,

3. повышение конечного диастолического давления в желудочках сердца в результате увеличения количества крови, скапливающейся в их полости, а также нарушения расслабления миокарда,

4. дилатация полостей сердца вследствие увеличения в них конечного диастолического объёма крови и растяжения миокарда,

5. повышение давления крови в тех регионах сосудистого русла и сердечных полостях, откуда поступает кровь в преимущественно пораженный отдел сердца. Так, при «левожелудочковой» СН повышается давление в левом предсердии, малом круге кровообращения и правом желудочке. При «правожелудочковой» СН давление увеличивается в венозном русле большого круга кровообращения.

6. Снижение скорости систолического сокращения и диастолического расслабления миокарда. Проявляется, главным образом, увеличением длительности периода изометрического напряжения и систолы сердца в целом.

Основные нарушения функций сердца и гемодинамики при СН (см. рис.)

Клинические формы сердечной недостаточности

Острая сердечная недостаточность — внезапное нарушение насосной функции сердца, приводящее к невозможности обеспечения адекватного кровообращения, несмотря на включение компенсаторных механизмов.

Острая сердечная недостаточность чаще развивается вследствие заболеваний, приводящих к быстрому и значительному снижению сердечного выброса (наиболее часто при инфаркте миокарда).

Острая СН имеет 3 клинических проявления: сердечная астма, отёк лёгких, кардиогенный шок.

Сердечная астма (удушье, пароксизмальная ночная одышка) возникает в результате застоя крови в малом круге кровообращения как проявление резкого увеличения давления крови в сосудах малого круга кровообращения и интерстициального отёка лёгких. Интерстициальный отек легких – отек паренхимы легких без выхода транссудата в просвет альвеол. Клинически проявляется одышкой и кашлем без мокроты. При прогрессировании процесса возникает альвеолярный отек.

Отёк лёгких, или альвеолярный отек легких является следствием прогрессирования сердечной астмы (интерстициальный (при сердечной астме) и альвеолярный отек легких, нужно рассматривать как две стадии одного процесса).

Кардиогенный шок развивается в результате внезапного снижения сердечного выброса. Как правило, он возникает при обширном инфаркте миокарда на фоне множественного поражения венечных артерий.

Хроническая сердечная недостаточность — клинический синдром, осложняющий течение ряда заболеваний. Характеризуется наличием одышки вначале при физической нагрузке, а затем и в покое, быстрой утомляемостью, периферическими отёками и объективными признаками нарушения функций сердца в покое (например, аускультативными или эхокардиографическими).

Этиология. Основные причины хронической систолической сердечной недостаточности:

• Поражение миокарда: ИБС (постинфарктный кардиосклероз, хроническая миокардиальная ишемия), кардиомиопатии, миокардиты, токсические воздействия (например, алкоголь, доксорубицин), инфильтративные заболевания (саркоидоз, амилоидоз), эндокринные заболевания, нарушения питания (дефицит витамина В1).

• Перегрузка миокарда: артериальная гипертензия, пороки сердца и др.

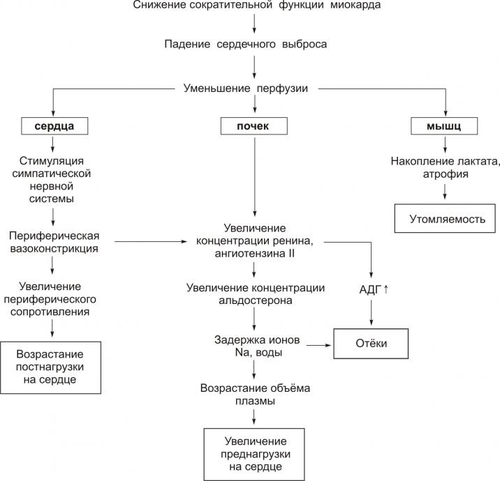

Патогенез. Под влиянием перечисленных причин нарушается насосная функция сердца. Это приводит к уменьшению сердечного выброса. В результате развивается гипоперфузия органов и тканей. Наибольшее значение имеет снижение перфузии сердца, почек, периферических мышц.

Уменьшение кровоснабжения сердца и развитие его недостаточности ведет к активации симпатико-адреналовой системы и учащению ритма сердца. Уменьшение перфузии почек обусловливает стимуляцию ренин-ангиотензиновой системы. Увеличивается выработка ренина, что инициирует избыточную продукцию ангиотензина II.

Ангиотензин II вызывает вазоконстрикцию, задержку воды (отёки, увеличение ОЦК) и последующее увеличение преднагрузки на сердце. Снижение перфузии периферических мышц (и как следствие — развитие гипоксии) обусловливает накопление в них недоокисленных продуктов метаболизма и как результат — выраженную утомляемость.

Схема патогенеза хронической сердечной недостаточности (см. рис.).