3.Этюды

Общая характеристика

В этюдах же сконцентрирована сущность новой виртуозной техники — ее блеск, динамичность, новая пианистическая выразительность. Во взаимодействии этих двух сторон и проявляется типично шопеновское начало в музыке.

Шопен ясно отдавал себе отчет в том, что создаваемая им фортепианная музыка требует радикального обновления пианистической техники и что без соответствующей педагогической литературы подобному перевороту не суждено осуществиться. Еще в варшавский период, в разгаре работы над фортепианными концертами и другими произведениями виртуозного склада, юный композитор засел за сочинение фортепианных этюдов, в которых систематизировал созданные им технические приемы, раскрывая при этом образно-эмоциональное значение каждого из них. Первая тетрадь, состоящая из двенадцати этюдов (ор. 10), была закончена в 1832 году. Дальнейшую разработку этой задачи он непосредственно продолжил в другой группе этюдов (ор. 25, 1831—1836). Наконец, три года спустя появились еще три этюда, созданные по «заказу» Мошелеса (одного из ведущих пианистов и педагогов того времени) для подготавливаемого методического пособия. В этих двадцати семи художественных миниатюрах сконцентрирован весь пианистический кругозор Шопена, все основы того нового пианистического стиля, который наряду с листовским прошел через фортепианное исполнительское искусство XIX века вплоть до Рахманинова. И даже в наш век, несмотря на появление ряда новейших пианистических школ (Равеля, Прокофьева, Стравинского), он сохранил свою актуальность .

Даже импрессионистический пианизм Дебюсси еще опирается в известной мере на шопеновские основы.

Предшественников Шопена в создании нового жанра этюда, в котором художественные идеи самого высокого уровня оказываются неразрывно связанными с прямой педагогической задачей, следует искать не среди авторов фортепианных этюдов. Произведения в этом жанре выдающихся педагогов и виртуозов шопеновской эпохи (Клементи, Крамера, Гуммеля и других) не возвысились в целом над инструктивной литературой. Путь, на который вступил Шопен, создавая в своих этюдах высокохудожественные миниатюры неустаревающего значения, ему указали выдающиеся композиторы, творившие в других сферах. Прежде всего, это был Паганини, который, выступая в Варшаве в 1829 году, потряс молодого Шопена романтической новизной и художественной самостоятельностью своих скрипичных этюдов. Их влияние ощутимо и в смелом подходе Шопена к этому «ограниченному» педагогическому жанру, и в его романтическом выразительном облике, и в колоссальных виртуозных трудностях. Во-вторых, нити от шопеновских этюдов безусловно прослеживаются к «Музыкальным моментам», «Экспромтам» и даже к некоторым романсным аккомпанементам Шуберта (вроде «Маргариты за прялкой» или «Баркаролы»). Так же, как это впоследствии сделал Шопен, Шуберт, намечая некоторые основы романтического камерного пианизма, создавал эти произведения на основе какого-нибудь одного определенного пианистического приема, проходящего по принципу остинатности через всю пьесу или крупный раздел ее. При этом каждый технический оборот был носителем яркой и неповторимой художественной идеи (см. примеры 102, 103, 116). Наконец, вспомним, что у Шопена был еще один бесспорный, хотя и далекий предшественник, о котором он сам вряд ли догадывался. Им был Доменико Скарлатти, создавший в середине XVIII века несколько сотен этюдов (или, как он их сам называл, экзерсисов), известных в наше время под названием сонат. Скарлатти исчерпывающе разработал все технические приемы современного ему клавирного исполнительства в неразрывной связи с их образно-эмоциональной стороной и, подобно польскому композитору, создал в своих «этюдах» произведения большой художественной силы.

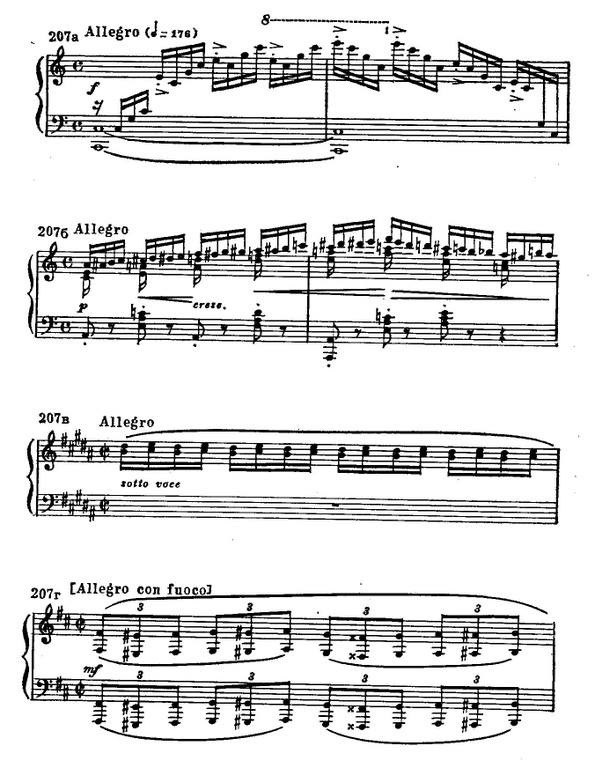

Даже при самом поверхностном взгляде на первые шопеновские этюды нетрудно убедиться в том, как значительно их новая виртуозная техника опередила пианистический уровень своего времени. Шопен рассматривает каждый этюд как путь к овладению каким-либо одним техническим приемом, который, в свою очередь, открывает возможности наиболее полной и правильной интерпретации его собственного музыкального стиля. Он разрабатывает приемы кантилены на педальном фоне, приемы мелодической орнаментальнтики, блестящей пассажной техники, широкого охвата регистров, растянутых аккордов, мелодических скачков, диссонантных сочетаний звуков на меняющейся педали, игры на черных клавишах и т. д.

Так, например, в первом этюде (из ор. 10) ставится задача плавного мелодического движения при арпеджированной фактуре, во втором — новая аппликатура (перекладывание пальцев), в седьмом — плавность и legato репетиций на двойных нотах, в одиннадцатом — растяжение арфообразных пассажей, во втором этюде (из ор. 25) — ровность мелкой пальцевой техники и стройность полиритмии, в шестом — беглость правой руки в двойных нотах, в десятом — певучее legato октав и т. д.

Только сами пианисты-исполнители могут в полной мере оценить техническую сложность и новый виртуозный характер этих этюдов, но зато самая широкая аудитория восприимчива к их огромному художественному обаянию.

Некоторые из шопеновских этюдов принадлежат к самым популярным пьесам в мировой музыкальной литературе К ним относится, например, знаменитый с-moll’ный этюд ор 10 («революционный»), с его острым драматизмом и трагическим пафосом. E-dur’ный этюд из того же опуса, отличающийся непревзойденной мелодической красотой, являет собой удивительно глубокое воплощение образов гармонического и вдохновенного созерцания. По мнению самого Шопена, тема этого этюда была лучшей из всех созданных им мелодий:

В Ges-dur'ном этюде «на черных клавишах» блестящая салонная пьеса перевоплощается в образ всепокоряющей радости жизни. В es-moll'ном, с его почти «вагнеровскими хроматизмами», звучит мрачная жалоба. В Аs-dur'ном — свет и покой, выраженные в предельно изящной форме, а в f-moll'ном — скорбная элегия. Cis-moll’ный из ор. 25 — драматическая сценка-дуэт, достигающая мощной выразительности, gis-moll’ный — картина тончайшего радужного блеска, и т. д.

Уже в первой тетради этюдов Шопен проявил удивительную зрелость и в новаторском понимании технических задач, стоящих перед исполнителями новой фортепианной эпохи, и в непревзойденном им самим мастерстве трактовки формы миниатюры, в преобладающем большинстве случаев этюды Шопена строятся на основе простой трехчастной формы и в законченности и выпуклости художественных образов.

Разбор этюдов:

Этюд C-dur №1.

C-dur – тональность, с которой связаны образы героические ослепительно светлые: от симфонии «Юпитер» Моцарта, финала 5 симфонии Бетховена. Предельный диапазон, массивная фактура, валы арпеджио в широком расположении, гордая поступь басов.

Этюд c-moll №12.

Этюд «революционный» Простая 3-ёх частная форма со вступлением и кодой. Отклик на революционные события. В этой тональности написаны произведения: Л.Бетховен 5, 8, 32 сонаты, 5 симфония, увертюра «Кариолан»; И.С. Бах 1 прелюдия и фуга из сборника «Хорошо темперированный клавир». В правой руке драматические возгласы, в левой бурно вздымающиеся и низвергающиеся пассажи. Вступление D предыкт к главной теме. В главной теме 2 контрастных элемента:

1-ый аппассионатный;

2-ой жалобный, печальный.

Середина развивается на основе 1-го мотива.

Этюд E-dur №3.

Оба медленных этюда 3 и 19 настоящие шедевры. Очень глубокие по мысли и чувству. 3 этюд Шопен слушал в исполнении ученика и воскликнул « О моя Родина!». Образ этюда – мечта о Родине, Шопен считал мелодию этого этюда самой красивой. 3-ёх частная форма. Кантиленная мелодия. В середине -двойные ноты. Стройность и благородство темы.

Этюд As-dur №1.

Любимый этюд Римского-Корсакого. Фактура дышит, мелодия и гармония поют. Мягкость, изысканность звуковой палитры, несравненная поэтичность. Образ Марии Воздиньской.

Этюд c-moll №24.

Технический приём – разложенные аккорды, в быстром темпе обеими руками и в параллельном движении. Использован этот приём для характеристики мрачно-трагического образа. Как предвещающие беду удары большого колокола – это акцентированные начальные звуки. Гармонические наложения образуют резко диссонантные сочетания. В конце переход в одноименный мажор. В аккорде звучание терцового тона – как вспышка света Т3.