Лекция №6

ВОЛНОВАЯ И КВАНТОВАЯ ОПТИКА.

ВОЛНОВАЯ ОПТИКА.

Оптикой

называется раздел физики, занимающийся

изучением природы светы, закономерностей

его испускания, распространения и

взаимодействия с веществом. В волновой

оптике рассматриваются оптические

явления, в которых проявляется волновая

природа света. Свет

– это электромагнитная волна, т.е. при

распространении света в среде или в

вакууме происходит распространение

колебаний напряженности электрического

поля

и вектора индукции магнитного поля

с частотой в диапазоне (4÷7)∙1014Гц.

Колебания векторов

и

происходят во взаимоперпендикулярных

плоскостях (рис.6.1). Электромагнитная

волна – поперечная волна, т.е. векторы

и

лежат в плоскости, перпендикулярной

направлению распространения волны

(вектору

).

Скорость распространения световой

волны в вакууме c=3∙108м/с.

с частотой в диапазоне (4÷7)∙1014Гц.

Колебания векторов

и

происходят во взаимоперпендикулярных

плоскостях (рис.6.1). Электромагнитная

волна – поперечная волна, т.е. векторы

и

лежат в плоскости, перпендикулярной

направлению распространения волны

(вектору

).

Скорость распространения световой

волны в вакууме c=3∙108м/с.

Интерференция света.

Интерференция света – явление наложения двух (или нескольких) когерентных волн, в результате чего происходит пространственное перераспределение светового потока, приводящее к возникновению максимумов и минимумов интенсивности. Когерентными называются волны, имеющие одинаковую частоту и не меняющуюся со временем разность фаз Δφ. Результат наложения когерентных световых волн, наблюдаемый на экране, фотопластинке и т.д., называется интерференционной картиной. При наложении некогерентных световых волн происходит только усиление света и интерференция не наблюдается.

Рассмотрим два когерентных источника S1 и S2, расположенных на расстоянии d друг от друга (рис.6.2). Интерференция наблюдается в некоторой произвольной точке A экрана, параллельного обоим источникам и расположенного на расстоянии l от них, причем l>>d. Интенсивность света в произвольной точке A определяется оптической разностью хода Δ. Оптическая разность хода равна произведению показателя преломления среды n на геометрическую разность хода s:

(6.1)

(6.1)

где:

(6.2)

(6.2)

В зависимости от того сколько длин полуволн (четное или нечетное их число) укладывается в данной среде на отрезке, равном геометрической разности хода, в точке A будет наблюдаться максимум или минимум интенсивности.

Условие максимума интерференции когерентных волн:

(6.3)

(6.3)

Условие минимума интерференции когерентных волн:

(6.4)

(6.4)

При наблюдении интерференции в монохроматическом свете с определенной длиной волны, интерференционная картина на экране представляет собой чередование светлых и темных мест. Интерференционная картина в белом свете является окрашенной, поскольку каждая составляющая белого света с длиной волны λ дает усиления и ослабления в своих местах на экране.

Для интерференции света необходимо, чтобы световые волны были когерентны. Существуют различные методы получения когерентных источников: метод Юнга, заключающийся в расщеплении волны, испускаемой одним источником света, на две или несколько волн; метод зеркал Френеля, состоящий в разделении пучка света от одного точечного источника на два пучка при помощи двух зеркал, поставленных друг к другу под углом, близким к 180°. Наблюдается интерференция и при падении света на тонкую пленку постоянной толщины. В этом случае получение когерентных источников осуществляется за счет того, что падающий свет отражается верхней и нижней поверхностями пленки. При этом оптическая разность хода лучей, отраженных от верхней и нижней поверхностей равна:

(6.5)

(6.5)

Здесь d – толщина пленки, n – показатель преломления пленки, β – угол преломления луча, падающего на верхнюю поверхность пленки.

Одним из примеров интерференции в тонких пленках переменной толщины являются кольца Ньютона – чередующиеся темные и светлые кольца. Кольца Ньютона – интерференционная картина, которая образуется в простейшем случае на плосковыпуклой линзе, соприкасающейся с плоскопараллельной пластиной (рис.6.3). Луч 1, дважды прошедший воздушный зазор толщиной d, в точке С интерферирует с лучом 2. Оптическая разность хода интерферирующих лучей равна:

(6.6)

(6.6)

Дифракция света

Дифракцией света называется огибание световыми волнами встреченных препятствий (явление переноса энергии волной в область геометрической тени). В более широком смысле дифракцией света называется совокупность явлений, обусловленных волновыми свойствами света и наблюдаемых при его распространении в среде с резко выраженными неоднородностями (отверстия в непрозрачных экранах, границы непрозрачных тел и т.д.). Явление дифракции указывает на нарушение законов геометрической оптики.

Для расчета дифракционной картины применяются приближенные методы, основанные на принципах Гюйгенса и Гюйгенса — Френеля.

Принцип Гюйгенса позволяет найти положение фронта волны в момент времени t+Δt, зная его положение в предыдущий момент времени t. Принцип заключается в следующем: каждая точка S1 S2, ..., Sn фронта волны АВ является источником вторичных волн. Новое положение фронта волны А1В1 через время Δt представляет собой огибающую поверхность вторичных волн (рис. 6.4).

Принцип Гюйгенса — Френеля указывает на способ расчета амплитуды волны, огибающую вторичные волны: все вторичные источники S1 S2, ..., Sn, расположенные на поверхности фронта волны, когерентны между собой. Амплитуда и фаза волны в любой точке пространства — это результат интерференции волн, излучаемых вторичными источниками.

В качестве препятствий, огибаемых волной, могут служить щели в непрозрачных экранах. Так если на непрозрачный экран A, в котором прорезана узкая щель ВС, шириной a и длиной L>>b, падает перпендикулярно к экрану пучок параллельных лучей монохроматического света, то на экран Э, удаленном от щели на расстояние l, будет наблюдаться дифракционная картина – совокупность темных и светлых полос.

Усиление света (дифракционные максимумы) при дифракции на узкой щели наблюдается под углами φ, удовлетворяющими условию:

(6.7)

(6.7)

Условие дифракционного минимума для дифракционной решетки:

(6.8)

(6.8)

Число k называется порядком дифракционного максимума или минимума.

Совокупность большого числа параллельных щелей равной толщины, разделенных равными по ширине непрозрачными промежутками, называется дифракционной решеткой.

Величина d=a+b называется постоянной (периодом) дифракционной решетки.

Поляризация света.

Свет представляет собой суммарное электромагнитное излучение множества атомов. Световая волна, излучаемая телом, в целом, характеризуется всевозможными равновероятными колебаниями светового вектора – вектора напряженности электрического поля. Свет со всевозможными равновероятными ориентациями вектора (и, следовательно ) называется естественным светом (рис.6.6 a). Свет, в котором колебаний светового вектора имеют преимущественное (но не исключительное) направление называется частично поляризованным (рис.6.6 б). Если направления колебаний векторов и происходят только в одном направлении, перпендикулярном лучу, свет является полностью поляризованным (линейно поляризованным) (рис.6.6 в).

Поляризацией света называется выделение линейно поляризованного света из естественного света. Для преобразования естественного света в поляризованный свет используют специальные устройства, называемые поляризаторами. Интенсивность света, прошедшего поляризатор (IП) связана с интенсивностью I0 естественного света, падающего на поляризатор соотношением:

(6.9)

(6.9)

Убедиться в том, что свет, прошедший через поляризатор, оказывается плоскополяризованным, позволяет анализатор — устройство, с помощью которого можно обнаружить положение плоскости, в которой происходят колебания вектора . Интесивность света прошедшего последовательно через поляризатор и анализатор меняется в зависимости от угла между их оптическими осями по закону Малюса:

(6.10)

(6.10)

IП – интенсивность света, прошедшего поляризатор, IА – интенсивность света, прошедшего поляризатор и анализатор, φ – угол между плоскостями поляризатора и анализатора.

Поляризация

света возможна, также, при отражении и

преломлении на границе двух диэлектриков

(рис.6.7). Если свет падает на границу

раздела двух сред под углом iБ,

определяемым з аконом

Брюстера:

аконом

Брюстера:

(6.11)

(6.11)

То отраженный луч является полностью поляризованным. Преломленный же луч поляризуется максимально, но не полностью. При этом:

(6.12)

(6.12)

В (6.11) и (6.12) n1, n2 – показатели преломления сред, iБ – угол падения, β – угол преломления.

Дисперсия света

Дисперсией света называется явление зависимости абсолютного показателя преломления вещества n от частоты ν падающего на вещество света (или от длины волны в вакууме λ0=с/ν, где с — скорость света в вакууме):

(6.13)

(6.13)

Так как n=c/υ, то дисперсию света моно определить как явление зависимости скорости распространения световой волны в веществе от ее частоты:

(6.14)

(6.14)

Зависимость абсолютного показателя преломления от частоты света экспериментально обнаружена в серии опытов Ньютона. Он показал, что при прохождении через призму немонохроматического белого света на экране, установленном позади призмы, наблюдается видимая радужная полоска, состоящая из семи цветов, которая называется дисперсионным спектром. Таким образом, следствием дисперсии является разложение белого, немонохроматического света на монохроматические составляющие, каждая из которых имеет определенную частоту (или длину волны).

Дисперсионный спектр видимого света занимает на шкале электромагнитных волн участок от λ=7,5∙10-6 м (красное излучение) до 3,9∙10-6 м (фиолетовое излучение).

Дисперсия света называется нормальной в случае, если показатель преломления n монотонно возрастает с увеличением частоты (убывает с увеличением длины волны); в обратном случае дисперсия называется аномальной (рис.6.8)

Величина:

(6.14)

(6.14)

называемая дисперсией вещества, показывает, как быстро меняется показатель преломления с длиной волны.

Тепловое излучение.

Все тела излучают электромагнитные волны за счет преобразования энергии хаотического, теплового движения частиц тела в энергию излучения. Тепловым (температурным) равновесным излучением называются электромагнитные волны, которые излучаются телом — источником теплового излучения,— находящимся в состоянии термодинамического равновесия. Тепловое равновесное излучение создается источником при постоянной его температуре. Источником равновесного теплового излучения является Солнце, у которого постоянная температура поддерживается выделением энергии при термоядерных реакциях.

Тепловое неравновесное излучение происходит, когда источник излучения нагревают. Например, в лампах накаливания в энергию электромагнитных волн преобразуется малая часть тепла, выделяющегося при пропускании электрического тока.

Лучеиспускательной способностью тела Еν,Т называется физическая величина, численно равная энергии теплового излучения данной частоты ν, которая испускается при температуре Т единицей площади поверхности тела за единицу времени. Лучеиспускательная способность тела Еν,Т показывает, какую долю составляет тепловое излучение данной частоты ν в общем тепловом излучении источника.

Поглощательной способностью тела Aν,Т называется физическая величина, которая показывает, какая часть энергии электромагнитной волны данной частоты ν, падающей за единицу времени на единицу площади поверхности тела, поглощается этим телом.

Лучеиспускательная и поглощательная способности кроме частоты ν и термодинамической температуры T зависят от материала тела и состояния его поверхности.

Абсолютно черным называется такое тело, которое при любой температуре, независимо от материала тела и состояния его поверхности, полностью поглощает электромагнитные волны любых частот ν, т. е. все лучи, падающие на тело: Aν,Т =1.

Для произвольных частоты ν и температуры T отношение лучеиспускательной способности Eν,Т любого непрозрачного тела к его поглощательной способности Aν,Т одинаково. Оно, согласно закона Кирхгофа для теплового излучения равно лучеиспускательной способности εν,Т абсолютно черного тела:

(6.15)

(6.15)

Значение εν,Т зависит только от частоты и температуры абсолютно черного тела.

Зависимость лучеиспускательной способности εν,Т абсолютно черного тела от частоты ν излучения при постоянной температуре Т называется кривой распределения энергии в спектре абсолютно черного тела. Эта зависимость имеет характер непрерывной кривой (рис.6.9). Из рисунка видно, что с повышением температуры наибольшая мощность, излучаемая единицей площади поверхности абсолютно черного тела, приходится на все большие частоты.

КВАНТОВАЯ ОПТИКА

Квантовой оптикой называется раздел учения о свете, в котором изучается дискретный характер излучения, распространения и взаимодействия света с веществом. В квантовой оптике свет рассматривается как поток фотонов - частиц, не обладающих массой покоя (m0=0) и движущихся со скоростью с, равной скорости света в вакууме. Основными характеристиками фотона являются его энергия E и импульс p

Энергия фотона:

,

(6.16)

,

(6.16)

где – частота фотона, h – постоянная Планка.

Импульс фотона:

(6.17)

(6.17)

Фотон имеет массу:

,

(6.18)

,

(6.18)

которая является массой электромагнитного поля и не связана с массой покоя, поскольку покоящихся фотонов не существует.

Фотоны возникают (излучаются) при переходах атомов, молекул, ионов и атомных ядер из возбужденных энергетических состояний в состояния с меньшей энергией. Фотоны излучаются также при ускорении и торможении заряженных частиц, при распадах некоторых. Процесс поглощения света веществом сводится к тому, что фотоны целиком передают свою энергию частицам вещества. Процесс поглощения света в квантовой оптике рассматривается как прерывный и в пространстве, и во времени.

Фотоэлектрический эффект

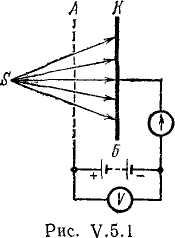

Внешний фотоэффект обнаруживается опытами по вырыванию электронов с поверхности металлов, облученных коротковолновым светом (рис. 6.10).

Фотоэлектроны,

вырванные светом с поверхности катода

и ускоренные электрическим полем между

катодом и анодом, создают фотоэлектрический

ток I.

На рис. 6.11 изображены графики зависимости

силы фототока I

от напряжения U

между

катодом и анодом. Кривые соответствуют

двум различным освещенностям Е

катода.

Из кривых следует, что сила фототока

при заданной освещенности катода

достигает наибольшего значения I

= IН,

которое называется фототоком

насыщения. При

U

= UН

все электроны, выбиваемые из катода при

его освещении, достигают анода.

Существование фототока при отрицательных

напряжениях от 0

до -U3

(рис.

6.11) объясняется тем, что фотоэлектроны,

выбитые светом из катода, имеют начальную

кинетическую энергию, наибольшее

значение которой равно

.

За счет этой энергии электроны могут

совершать работу против сил задерживающего

электрического поля между катодом и

анодом и достигнуть анода. По закону

сохранения энергии:

.

За счет этой энергии электроны могут

совершать работу против сил задерживающего

электрического поля между катодом и

анодом и достигнуть анода. По закону

сохранения энергии:

,

(6.18)

,

(6.18)

где U3 — абсолютное значение задерживающего напряжения, при котором фототок прекращается, е и m — абсолютное значение заряда электрона и его масса. При U<<UЗ фототок отсутствует (I=0).

Законы внешнего фотоэффекта:

I. Максимальная начальная скорость υmax фотоэлектронов зависит от частоты света и свойств поверхности металла. Она не зависит от освещенности катода.

II. Общее число фотоэлектронов n, которые вырываются светом из катода за единицу времени и сила IН фототока насыщения прямо пропорциональны освещенности катода.

III. Для каждого вещества существует красная граница фотоэффекта — такая наименьшая частота νmin (или наибольшая, «красная» длина волны λmax) при которой еще возможен внешний фотоэффект.

Красная граница фотоэффекта:

(6.19)

(6.19)

Здесь А – работа выхода электрона из металла.

Фотоэффект безынерционен: он немедленно возникает при освещении поверхности тела, если частота ν≥νmin.

Внешний фотоэффект в металлах подчиняется уравнению Эйнштейна:

(6.20)

(6.20)

Здесь

А

– работа выхода электрона из металла,

me

– масса покоя электрона,

– максимальная скорость фотоэлектрона.

– максимальная скорость фотоэлектрона.

Давление света

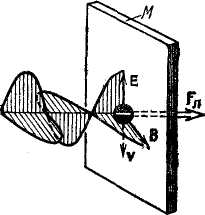

В

волновой оптике давлением

света

называется

давление, которое производят

электромагнитные световые волны,

падающие на поверхность какого-либо

тела. Если, например, электромагнитная

волна падает на металл М,

то

под действием электрического поля волны

с напряженностью Е

электроны металла будут двигаться в

направлении, противоположном вектору

Е

со скоростью υ

(рис.6.12). Магнитное поле волны с индукцией

В

действ ует

на движущиеся электроны с силой Лоренца

FЛ

в направлении, перпендикулярном

поверхности металла. Таким образом,

световая волна оказывает давление на

поверхность металла.

ует

на движущиеся электроны с силой Лоренца

FЛ

в направлении, перпендикулярном

поверхности металла. Таким образом,

световая волна оказывает давление на

поверхность металла.

В квантовой оптике световое давление является следствием того, что у фотона имеется импульс р. При столкновении фотона с поверхностью тела этот импульс передается атомам или молекулам вещества. Давление производимое светом при нормальном падении на поверхность определяется формулой:

(6.21)

(6.21)

Здесь Ee – энергия всех фотонов, падающих на единицу поверхности в единицу времени, т.е. энергетическая освещенность, ρ — коэффициент отражения света поверхностью тела.

Давление

света на идеально отражающую (зеркальную)

поверхность (ρ=1)

вдвое

превышает давление света

вдвое

превышает давление света

для

абсолютно черного тела, у которого ρ=0.

Различие

давления света в этих двух случаях

объясняется тем, что импульс фотона в

случае поглощающей поверхности передается

атомам пли молекулам тела. При отражении

от зеркальной поверхности импульс

фотона изменяется на противоположный,

так

что импульс p,

передаваемый частицам вещества,

составляет 2p.

для

абсолютно черного тела, у которого ρ=0.

Различие

давления света в этих двух случаях

объясняется тем, что импульс фотона в

случае поглощающей поверхности передается

атомам пли молекулам тела. При отражении

от зеркальной поверхности импульс

фотона изменяется на противоположный,

так

что импульс p,

передаваемый частицам вещества,

составляет 2p.

Эффект Комптона.

Эффектом Комптона называется упругое рассеяние коротковолнового излучения (рентгеновского и γ-излучений) на свободных электронах вещества, сопровождающееся увеличением длины волны:

,

(6.22)

,

(6.22)

Где λ′ – длина волны рассеянного излучения, λ – длина волны падающего излучения. Величина Δλ не зависит от длины волны падающего излучения и природы рассеивающего вещества, а определяется только углом рассеяния θ:

,

(6.23)

,

(6.23)

λC – комптоновская длина волны.

Эффект Комптона наблюдается не только на электронах, но и на других заряженных частицах, например, протонах, однако из-за большой массы протона его отдача «просматривается» лишь при рассеянии фотонов очень высоких энергий. Эффект Комптона, как и фотоэффект на основе квантовых представлений обусловлены взаимодействием фотонов с электронами. В первом случае фотон рассеивается, во втором поглощается.