2. Цифровые системы передачи данных.

Сигналом называется форма представления информации с помощью физической величины, изменение одного или нескольких параметров которой отображает изменение информации. Параметры сигналов являются функциями времени S(t), причем и аргумент и функция могут принимать непрерывные и дискретные значения.

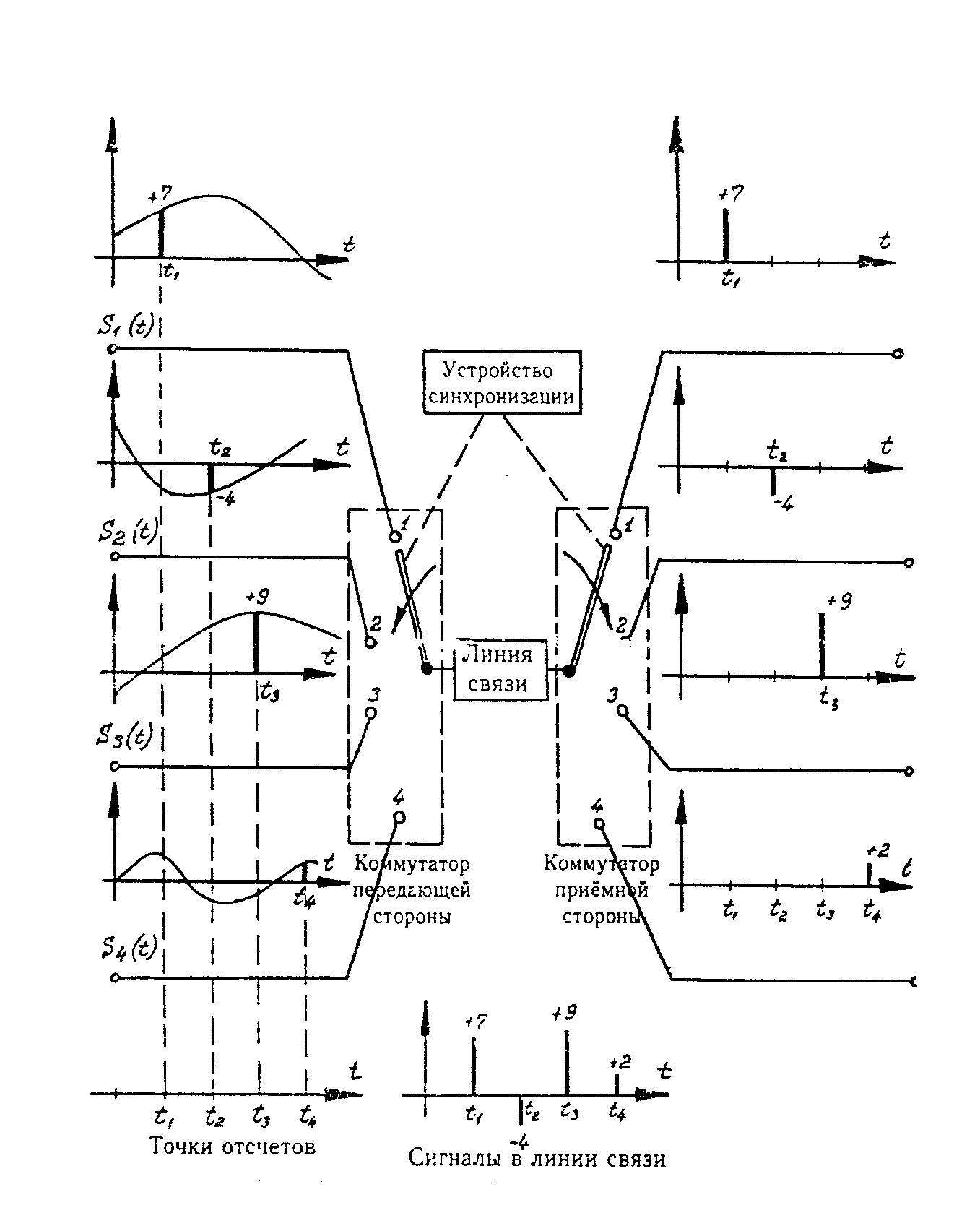

Непрерывный по уровню сигнал непрерывного времени называется аналоговым сигналом. Посредством квантования (дискретизации) по уровню и по времени (рис. 3) такой сигнал преобразовывается в цифровой сигнал. Возможность такого преобразования без потери информации, содержащейся в исходном сигнале, основывается на теореме В.А.Котельникова, которая формулируется следующим образом: сигнал S(t) не имеющий спектральных составляющих с частотой выше ωв = 2π/fв, однозначно определяется своими мгновенными значениями (отсчетами), взятыми через интервалы времени Δt = π/ωв = 1/2fв.

Рис. 3. Принципиальная схема преобразования аналогового сигнала в цифровой.

При передаче аналогового сигнала нужно определять абсолютные значения амплитуды, частоты или фазы несущего сигнала, что с учетом помех в канале связи реализовать существенно сложнее, чем распознавать двоичные сигналы в цифровых системах. Кроме того, все виды информации (речь, данные, изображение и т.д.) в цифровых системах представлены в единой цифровой форме, что позволяет передавать, коммутировать и обрабатывать их едиными методами и техническими средствами.

Особенностью цифровой передачи информации является также временное уплотнение каналов (рис. 4) для построения многоканальных систем передачи (мультиплексирование с временным разделение каналов).

Одной из первых цифровых систем передачи речевых сигналов была система, использующая импульсно-кодовую модуляцию (ИКМ) и мультиплексирование с временным разделением каналов.

Рис. 4. Принцип временного уплотнения каналов.

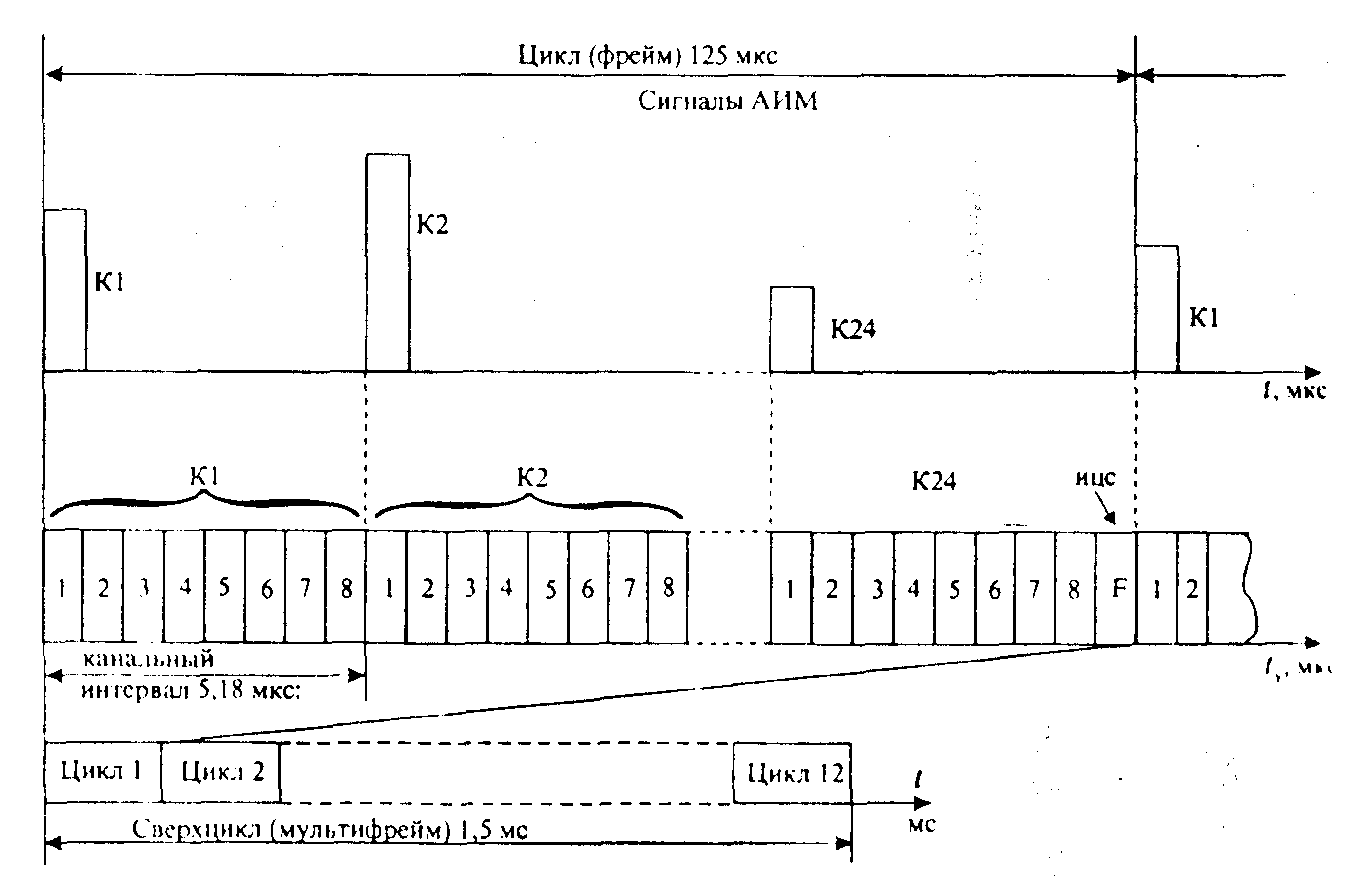

На передающей стороне АИМ (амплитудно-импульсные модуляторы) под управлением тактового генератора формируют отсчеты каждого из 24 речевых каналов с периодом дискретизации 125 мкс. Поскольку отсчеты разделены во времени общий кодер последовательно производит оцифровывание амплитуды АИМ сигнала и преобразует полученное значение в восьмиразрядное ИКМ-слово в канальном интервале 5, 18 мкс. В конце 24-го канального интервала вставляется еще один импульс цикловой синхронизации (ИЦС). Следовательно, в одном цикле длительностью 125 мкс размещаются 193 импульса. Двенадцать последовательных циклов объединяются и образуют сверхцикл длительностью 1,5 мс (рис. 5). Для выделения циклов и сверхциклов импульсы цикловой синхронизации формируются по специальным правилам и выделяются при приеме. В описаниях современных цифровых систем передачи для цикла и сверхцикла часто применяют термины фрейм и мультифрейм.

Рис. 5. Формирование цикла и сверхцикла в системе ИКМ

При передаче сформированных двоичных ИКМ-последовательностей они подвергаются перекодированию для оптимизации передач по линии связи.

Дело в том, что поток бит, полученный в результате квантования и двоичного кодирования, оптимален только с позиций уменьшения ошибок квантования, но практически непригоден для передачи по каналу связи, так как осложняет выделение сигналов синхронизации.

Линейный код, то есть код для передачи в линию связи, должен имен,: минимальную спектральную плотность на нулевой частоте и ограниченную плотность на низких частотах;

минимально возможные длины блоков повторяющихся символов («1» или «О»);

дискретную составляющую спектра для информации о тактовой частоте передаваемых двоичных сигналов.

Существует большое количество линейных кодов, так или иначе удовлетворяющих поставленным выше требованиям. Число уровней линейного кода может быть 2 (двухуровневое кодирование) или 3 (трехуровневое кодирование). Двухуровневое кодирование может быть однополярным (0, +1) и двухполярным (+1, -1); трехуровневое — однополярным (0, +1, +2) или двухполярным (-1, 0, +1). Например, оптические линии требуют однополярных методов кодирования, а электрические используют как однополярные, так и двухполярыые методы кодирования

Ниже приводятся расшифровки обозначений и определение формирования некоторых линейных кодов, используемых в практике цифровых систем.

ADI— Аlternate diqit Invertion соdе — двоичный код с инверсией полярности сигнала на каждом втором одинаковом двоичном разряде (независимо от значения исходного кода «1» или «0»): в результате формируется двухполярный двухуровневый код.

AMI - Аlternat Маrk Inversion соde — двоичный код RZ (Return to zero) с возвращением к нулю и инверсией на каждой «1» исходного кода: в итоге формируется двухпополярный трехуровневый код.

После прохождения по линии связи сигналы линейных кодов преобразуются в исходные двоичные потоки, поступающие на вход декодера принимающей стороны. В декодере происходит обратное преобразование двоичного кода в соответствующий сигнал АИМ.