- •Содержание

- •Структура и объём дисциплины

- •Распределение фонда времени по семестрам, неделям, видам занятий

- •Введение. Цели и задачи изучения дисциплины

- •1.Функциональная схема смс и её элементы.

- •Контрольные вопросы

- •Организация работы системы мобильной (сотовой) связи.

- •Помехи в сотовых системах связи с подвижными объектами; затухания и замирания сигналов.

- •Оптимизация использования частотного диапазона и обработки сигналов в сотовой связи.

- •Особенности систем с временным разделением каналов. Расчет числа пользователей. Системы с кодовым разделением каналов. Оценка числа пользователей.

- •Организация физических и логических каналов; типы логических каналов; структура логических каналов связи и управления; организация физических каналов.

- •Цифровая обработка сигналов в смс.

- •Абонентский радиотелефонный аппарат.

- •Сравнительный анализ систем мобильной связи.

- •Оптические системы беспроводной связи.

- •Технические основы построения систем мобильной связи.

- •Беспроводные локальные сети. Семейство стандартов для широкополосного доступа. Системы мобильной связи стандарта 802.16е.

- •Принципы построения интеллектуальных антенн

- •Безопасность

- •Расширение и наращиваемость, выбор зоны покрытия и оператора

- •Транкинговые системы радиосвязи.

- •Системы мобильной связи третьего и четвертого поколения. Стандарты беспроводного абонентского доступа.

- •Преимущества и недостатки

-

Оптимизация использования частотного диапазона и обработки сигналов в сотовой связи.

-

Полосы частот сотовой связи. Принцип повторного использования частот.

-

Отведенная для приема/передачи полоса частот шириной:

■ для GSM 900: 960 - 935 = 915 - 890 = 25 МГц;

■ для GSM 1800: 1785 - 1710 = 1880 - 1805 = 75 МГц;

■ для GSM 1900: 1910 - 1850 = 1990 - 1930 = 60 МГц;

-

разнос дуплексных речевых каналов на частоте 900 МГц для GSM 900 — 200 кГц (рис. 2.3.1, б)

-

эквивалентная полоса частот на один физический речевой канал:

■ для GSM 900: 25 кГц;

■ для GSM 1800/1900: 12,5 кГц;

- число физических речевых радиоканалов в дуплесном радиоканале для GSM: 200/25 = 8 каналов (рис. 2.3, б);

-

число дуплексных речевых каналов — 124 (рис. 2.3, в).

В сотовой сети мобильной связи каждая из сот обслуживается своим передатчиком базовой станции BTS с небольшой выходной мощностью (Р ≤ 50 Вт) и ограниченным числом каналов связи. Теоретически такие передатчики можно было бы использовать и в соседних сотах, если бы на практике соты не перекрывались под действием различных факторов, например, вследствие изменения условий распространения радиоволн. То есть, одни и те же частоты (каналы) могли бы повторно использоваться в различных сотах, если бы влияние взаимных помех между мобильными абонентами было бы незначительным.

Однако на практике взаимное влияние мобильных станций MS абонентов, имеющих одинаковые рабочие частоты, необходимо учитывать. Поэтому была разработана концепция повторного использования частот, то есть в каждой соте, показанной на рис.2.2, используется определенная группа из w-канальных радиочастот.

Итак, повторное использование частот (frequency reuse) заключается в том, что в соседних сотах используются разные полосы частот F,, которые повторяются через несколько сот. Для понимания сущности принципа повторного использования частот рассмотрим несколько примеров построения моделей сотовой сети.

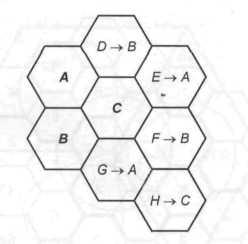

П усть

в некоторой соте А

(рис.

3.1) используется какая-то часть от полного

диапазона частот, выделенного системе

сотовой мобильной связи (например, для

определенности одна десятая

диапазона — 6Л

= 1/10). Тогда в соседной с ней соте В

должна использоваться

вторая

десятая часть диапазона бй=

1/10, поскольку вблизи общей границы в

двух смежных сотах

нельзя использовать одни и те же частотные

каналы. В соте С, имеющей общие границы

с

сотами А

к В, придется

использовать третью десятую часть

диапазона (&с= 1/10). Но уже в соте

D,

имеющей

общие границы с сотами А

и

С, но не имеющей общие границы с сотой

В,

вновь

можно использовать ту же десятую часть

диапазона Ьв

=

1/10, что и в соте В,

что

условно

обозначено D

—»

В.

Аналогично

этому в сотах: Е

—»

A,

F

—» В,

Н

—»

С, то есть получаем

сотовую структуру, состоящую из 3-х

частотных (3-х элементных) групп, называемых

кластерами

(cluster),

то есть группой

сот с различным

набором рабочих

частот.

усть

в некоторой соте А

(рис.

3.1) используется какая-то часть от полного

диапазона частот, выделенного системе

сотовой мобильной связи (например, для

определенности одна десятая

диапазона — 6Л

= 1/10). Тогда в соседной с ней соте В

должна использоваться

вторая

десятая часть диапазона бй=

1/10, поскольку вблизи общей границы в

двух смежных сотах

нельзя использовать одни и те же частотные

каналы. В соте С, имеющей общие границы

с

сотами А

к В, придется

использовать третью десятую часть

диапазона (&с= 1/10). Но уже в соте

D,

имеющей

общие границы с сотами А

и

С, но не имеющей общие границы с сотой

В,

вновь

можно использовать ту же десятую часть

диапазона Ьв

=

1/10, что и в соте В,

что

условно

обозначено D

—»

В.

Аналогично

этому в сотах: Е

—»

A,

F

—» В,

Н

—»

С, то есть получаем

сотовую структуру, состоящую из 3-х

частотных (3-х элементных) групп, называемых

кластерами

(cluster),

то есть группой

сот с различным

набором рабочих

частот.

О

Рис.3.1

Сотовая

сеть на основе принципа

повторного использования частот

В общем случае расстояние D между центрами сот, в которых используются одинаковые частотные группы (полосы частот), связано с числом N сот в кластере простым соотношением:

D = R·(3N)1/2,

где R — радиус соты (радиус окружности, описанной вокруг правильного шестиугольника).

Величину отношения D/R = q часто называют коэффициентом уменьшения соканальных помех или коэффициентом соканального повторения..

Для величины 1/N = С, обратной числу сот в кластере, употребляют название: коэффициент эффективности повторного использования частот или просто коэффициент повторного использования частот. Введение этих величин позволяет записать выражение для D в виде:

D = R·(3/C)1/2.

Следует отметить, что увеличение числа элементов в кластере, выгодное с точки зрения

снижения уровня соканальных помех, приводит к пропорциональному уменьшению полосы частот, которая может быть использована в одной соте.

П оэтому

практически число

элементов в кластере должно выбираться

минимально возможным,

обеспечивающим допустимое отношение

сигнал/помеха.

оэтому

практически число

элементов в кластере должно выбираться

минимально возможным,

обеспечивающим допустимое отношение

сигнал/помеха.

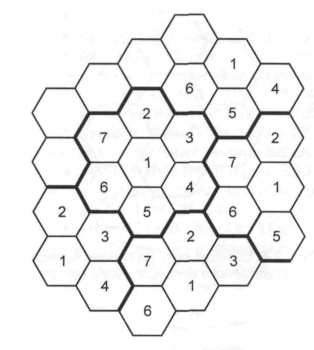

В стандарте GSM часто используются 7-элементные кластеры для создания сотовой сети мобильной связи (рис.3.2).

В этих схемных примерах (рис. 3.2) предполагалось, что на базовых станциях BTS, расположенных в центрах идеальных сот, используются всенаправленные антенны [(omnidirectional antennas) или просто omni], то есть излучение радиосигналов от базовых станций должно было происходить с одинаковой мощностью во всех направлениях, что для абонентских MS эквивалентно приему помех от всех базовых станций со всех направлений. Потому для снижения уровня помех в современных цифровых системах сотовой мобильной связи используют в базовых станциях BTS направленные антенны, например, секторные антенны.

Н

Рис.3.2.

7-элементный

кластер

Специалисты корпорации Motorola (США) разработали еще более эффективную модель повторного использования частот. Разработанная ими сотовая сеть с 12 группами несущих частот, с применением 60º направленных антенн (то есть на базовой станции BTS устанавливается 6 направленных антенн, главный лепесток диаграмм направленности которых излучает только в пределах своего 60° сектора).

Данная сотовая сеть позволяет увеличить абонентскую емкость, то есть число абонентов, которых может обслужить сотовая мобильная сеть, в 1,5 раза по сравнению со 120º направленными антеннами.

-

Методы множественного доступа; варианты множественного доступа; множественный доступ с частотным разделением; множественный доступ с временным разделением; множественный доступ с кодовым разделением; пути повышения емкости системы сотовой связи.

Понятие «множественный доступ» (multiple access) связано с организацией совместного использования ограниченного участка частотного спектра многими пользователями. В настоящее время известны пять вариантов множественного доступа(в литературе также применяют понятие многостанционный доступ):

-

FDMA (Frequency Division Multiple Access) — множественный доступ с частотным разделением каналов связи;

-

TDMA (Time Division Multiple Access) — множественный доступ с временны разделением каналов связи;

-

CDMA (Code Division Multiple Access) — множественный доступ с кодовым разделением каналов связи;

-

SDMA (Space Division Multiple Access) — множественный доступ с пространственным разделением каналов связи;

-

PDMA (Polarization Division Multiple Access) — множественный доступ с поляризационным разделением каналов связи.

Практический интерес для сотовой мобильной связи представляют первые три из них.

Четвертый метод фактически используется при реализации принципа повторного использования частот, в частности при делении сот на секторы с использованием направленных антенн, но об этом не говорится как о методе множественного доступа.

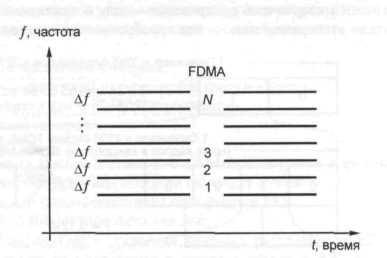

Рис.3.3

Множественный

доступ с

частотным разделением каналов связи

Метод FDMA — множественный доступ с разделением каналов связи по частоте, наиболее прост при реализации, так как в этом методе каждому пользователю на время сеанса связи выделяется своя полоса частот Δf (частотный канал), которую он использует все время (рис. 3.3).

Рис.

3.4. Множественный доступ с

временным разделением каналов связи

Данная схема не соответствует чистому TDMA, а отражает сочетание FDMA и TDMA, так как здесь рассматривается случай не одного, а нескольких частотных каналов, каждый из которых делится во времени между несколькими пользователями. Именно такая схема находит практическое применение в системах сотовой мобильной связи и ее называют схемой TDMA.

Практическая реализация метода TDMA требует преобразования аналогового речевого сигнала в цифровую последовательность, которая подвергается кодированию и шифрованию, что необходимо для защиты информации от ошибок в процессе передачи и приема.

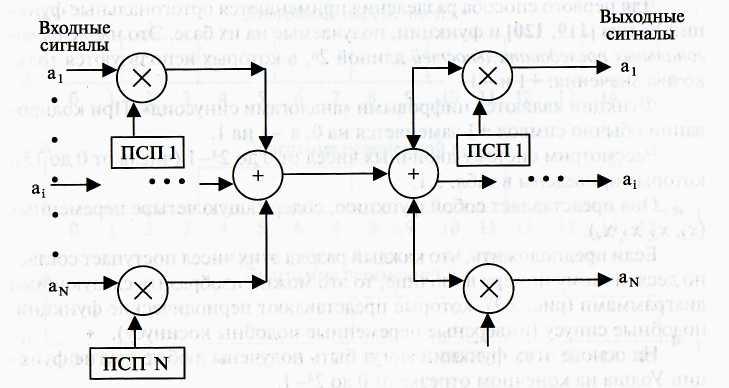

Рис. 3.5. Упрощенная структурная схема системы с кодовым разделением каналов

Каждый входной цифровой сигнал складывается («модулируется») с отдельной «несущей», в качестве которой выступает псевдослучайная последовательность (ПСП). ПСП передается со скоростью большей, чем скорость исходного сигнала, после чего полученные сигналы объединяются в единый поток. При этом полоса частот, используемая в радиоканале, гораздо шире, чем полоса исходного сигнала. Этот процесс получил название расширение спектра (Spreading Specter). Псевдослучайные последовательности выбираются таким образом, чтобы на приемном конце их можно было разделить (отфильтровать) и отделить сигнал от его псевдослучайной последовательности («несущей»). Передача единого объединенного потока осуществляется в одной полосе частот с помощью одного из видов фазовой манипуляции. Поэтому системы, основанные на CDMA, не требуют разделения полосы частот на отдельные каналы, что, в свою очередь, облегчает процесс хэндовера (переход из одной соты в другую).

Псевдослучайные последовательности должны иметь нулевую корреляцию, т. е. быть взаимонезависимы.

Существует два способа множественного (многостанционного) доступа с кодовым разделением каналов (CDMA):

-

ортогональный многостанционный доступ;

-

неортогональный многостанционный доступ, или асинхронный многостанционный доступ с кодовым разделением каналов.

Емкость системы сотовой связи, определяемая числом абонентов, которых она может обслужить, - очень важная характеристика, и значительная часть усилий при проектировании, создании и развитии системы в большинстве случаев направляется именно на обеспечение достаточно высокой емкости. Фактически и сама сотовая связь как таковая, основанная на принципе повторного использования частот, появилась в ответ на потребность в построении системы массовой подвижной связи при использовании жестко ограниченной полосы частот. Перечислим четыре основных пути повышения емкости.

Первый - это совершенствование методов обработки сигналов, в частности, переход от аналоговой обработки к цифровой, сопровождаемый переходом к более совершенным методам множественного доступа - От FDMA к TDMA и, вероятно, к CDMA, а в пределах TDMA - переход от полноскоростного кодирования речи к полускоростному, Пределом на этом пути являются, по-видимому, достижимые характеристики CDMA - это коэффициент порядка 20 (по числу физических каналов) при переходе от FDMA к CDMA.

Второй

путь - дробление ячеек, т.е. переход к

меньшим ячейкам

в районах с интенсивным трафиком при

том же коэффициенте

повторного использования частот

(рис.3.6); число базовых станций

при этом соответственно увеличивается,

а мощность из

Рис.3.6.

Использование ячеек меньших размеров

в районах с интенсивным трафиком (в

центре города)

л

л

В качестве третьего пути повышения емкости отметим возможность использования адаптивного назначения каналов (Adaptive Channel Allocation - АСА) в методах FDMA и TDMA. До сих пор мы молчаливо предполагали, что имеющийся частотный ресурс, т.е. все частотные каналы в пределах выделенной полосы частот, заранее определенным образом распределяются между ячейками кластера - равномерно или в соответствии с априорной информацией об интенсивности трафика. Возможен, однако, и иной подход: частотные каналы, все или частично, находятся в оперативном распоряжении центра коммутации, который выделяет их для пользования отдельным ячейкам (базовым станциям) по мере поступления заявок (вызовов), т.е. в соответствии с реальной интенсивностью трафика, но при соблюдении необходимого территориально-частотного разноса. Такой адаптивный алгоритм, конечно, сложнее, но он может обеспечить определенное повышение емкости за счет гибкого отслеживания флуктуации трафика.

Четвертый путь - это тривиальное расширение выделяемой полосы частот. Разумеется, этот путь насколько очевиден, настолько же и мало полезен, и мы упоминаем о нем не в качестве рекомендации к непосредственному применению, а в виде примера преимуществ, например, GSM 1800 (или GSM 1900) по сравнению с GSM 900, которые имеют рабочие (аппаратурные) полосы 75 МГц (или 60 МГц) и 25 МГц соответственно.

-

Организация дуплексного режима в системах мобильной связи; временное и частотное разделения в дуплексной связи.

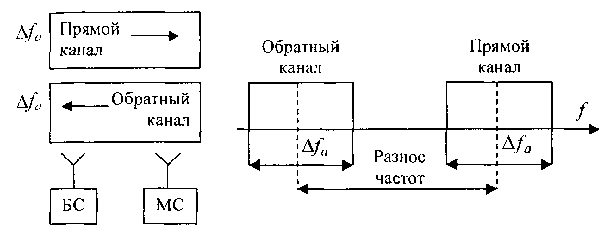

Суммарный частотно-временной ресурс, отпущенный конкретной системе, приходится расходовать не только на организацию множественного(многостанционного) доступа, но и на обеспечение дуплексного режима, т.е. параллельного информационого обмена в обоих напровлениях: от системы к абоненту и в обратную сторону. В системах мобильной связи нашли применение частотный и временной дуплекс. В первом варианте, упоминаемом в литературе как FDD (frequency division duplex), дуплексная пара занимает две полосы частот Δfа (где Δfа – ширина полосы абоненского канала), разделённые некоторым защитным интервалом, называемым дуплексным разносом по частоте, т.е. передача и приём иформации между абонентами осуществляется на разных частотах (рис.3.7).

Р ис.3.7.

Принцип организации дуплексного разноса

по частоте.

ис.3.7.

Принцип организации дуплексного разноса

по частоте.

На основе FDD построены системы стандартов первого и второго поколений сотовой связи(AMPS, DAMPS, GSM, IS-95 и др.).

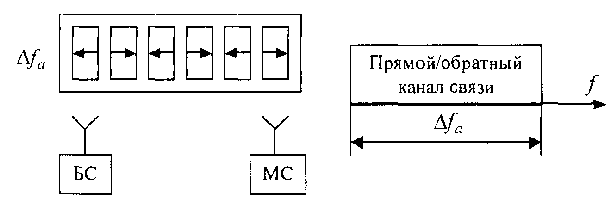

При временном дуплексе (TDD – time division duplex) для двусторонней связи используется одна и та же несущая с временным разделением каналов передачи и приёма (рис.3.8). Хотя режим TDD нехарактерен для существующих систем сотовой связи,

Р ис.3.8.

Принцип организации дуплексного разноса

по времени.

ис.3.8.

Принцип организации дуплексного разноса

по времени.

он широко распространён в стандартах бесшнурового телефона (СТ2, DECT и др.). Кроме того, ему отводится определённое место в стандартах третьего поколения UMTS и CDMA2000.

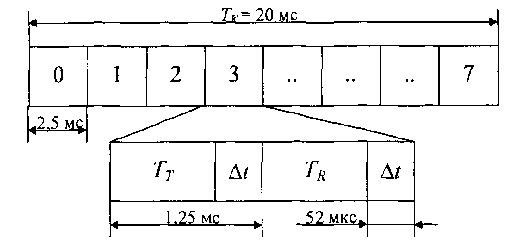

Рассмотрим структуру каналов системы с TDD ориентируясь на CDMA2000. Основным элементом канальной архитектуры БС является Тк = 20мс (рис.3.9), который разбивается на 8 пар интервалов, предназначенных для организации дуплекса.

Р ис.3.9.

Структура кадра канала связи с TDD

системы CDMA2000.

ис.3.9.

Структура кадра канала связи с TDD

системы CDMA2000.

Первый интервал пары имеет длительность Тт и отводится для передачи. Во втором (длительности ТR ) принимается сигнал МС. Любые смежные интервалы разделяются защитными промежутками длительности Δf, определяемой протяженностью зоны обслуживания. При защитном интервале в 52мкс и точности синхронизации временных интервалов на базовой станции ±3мкс, максимальный радиус зоны обслуживания составляет 14км.

Мобильные станции (МС) имеют одинаковую с БС структуру кадра, но интервалы передачи и приёма меняются местами.

-

Узкополосная система с частотным разделением каналов (FDMA). Расчет числа пользователей. Нелинейные эффекты в системе связи FDMA.

Сравнение двух вариантов дуплексирования приводит к заключению, что режим FDMA более эффективен при больших размерах сот и высокой скорости передвижения абонентов.

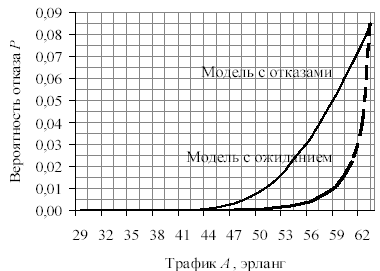

При оценках емкости систем сотовой связи обычно используют модель системы с отказами (модель Эрланга B), в то время как модель системы с ожиданием (модель Эрланга С) применяют гораздо реже. Как видно из графиков на рис. 3.10, построенных для системы с количеством каналов N = 64 и средним трафиком А = [0...63], при малых вероятностях отказа в обслуживании, т. е. при малом трафике, обе модели дают достаточно близкие результаты. Однако при вероятности отказа в обслуживании P > 0,1 в системе с ожиданиями вероятность отказа будет возрастать очень резко, что свидетельствуют о существенном ухудшении качества обслуживания. Поэтому на практике при анализе емкости системы связи расчеты проводят для вероятностей в диапазоне P = [0,01...0,05].

Анализируя вышеизложенное и опираясь на данные таблицы 4.1, можно сделать следующий вывод: с увеличением числа каналов, выделенных базовой станции, трафик, т. е. количество передаваемой информации, растет быстрее, чем число каналов, особенно при N < 30. Следовательно, рациональное построение системы сотовой связи должно преду-

сматривать выделение на одну ячейку (базовую станцию) не менее 30 частотных каналов

Рассмотрим пример использования системы с отказами (модель Эрланга B). В ее состав входят три основных параметра: число каналов N, трафик A и вероятность отказа PВ. Если известны любые два параметра, то можно однозначно определить третий.

Пример.

Условная городская агломерация занимает площадь S = 3300 км2 и охвачена системой сотовой связи.

В системе используются кластеры из семи сот Nкл = 7.

Каждая сота имеет радиус r = 6 км.

Полоса шириной 24,5 МГц выделена системе, работающей в режиме частотного разделения каналов (FDMA/FDD). Ширина одного канала составляет 25 кГц. Предположим, что средняя продолжительность разговора в час пик Tср= 6 мин, средняя частота поступления вызовов λср= 1 вызов в час и вероятность отказа (блокировки) в сотовой системе составляет GOSВ = 0,02 (т. е. не более, чем два из ста абонентов в час получат отказ при первом обращении к сети).

Вычислим количество сот, охватывающих всю область.

Рассчитаем площадь одной гексагональной соты:

Рис.3.10

Вероятность отказа в

обслуживании в зависимости от трафика при

числе каналов N=64

![]()

Таким образом, для того, чтобы охватить весь город, требуется

Nc = 3300/93,53 = 35,28 ≈ 36 сот

Затем вычислим количество каналов, выделенных каждой соте. Поскольку в распоряжении системы находится полоса частот шириной 24,5 МГц, а одно соединение требует двух каналов (прямого и обратного) по 25 кГц каждый, то для 7-ми сотового кластера количество дуплексных каналов в соте будет равно

С = 2·4,5·106/( 7 ·2·25·103) ≈ 25 каналов.

Из выражения для GOSВ можно найти, что для С =25 каналов на соту и вероятности блокировки GOSВ = 0,02 интенсивность трафика в одной соте составит АТЯ = 17,5 Эрл.

Поэтому суммарный трафик всей системы будет равен

АТЯ ·NС = 17,5·36 = 630 Эрл.

Трафик на одного абонента составит

ААБ = λср·Tср = 1·6/60 = 0,1 Эрл.

На основе этих значений определяется количество пользователей, которых может обслужить система. Это количество равно

NА = АТЯ/ААБ = 630/0,1 ≈ 6 300 пользователей.

Количество каналов системы мобильной связи можно определить делением ширины выделенного системе спектра на ширину пары каналов.

В данном примере

9 МГц/(2·25 кГц) = 180 каналов.

Тогда количество пользователей, приходящихся на один канал, равно

6 300/180 = 35 пользователей.

Максимальное количество пользователей, которые могут быть одновременно обслужены, определяется количеством каналов в соте и количеством сот в системе и будет равно

С · NС = 25·36 = 900 пользователей.

Следовательно, если все каналы во всех сотах будут одновременно заняты, то система сможет обслужить 900/6300 = 14,29 % пользователей. Можно сделать вывод о том, что благодаря идее транкинга ресурсы системы могут быть много меньше количества пользователей всей системы.

Сложный момент, который до сих пор не принимался во внимание, состоит в том, что пользователи во время разговора могут перемещаться из одной соты в другую. Если они пересекают границу соты, необходимо выполнять процедуру передачи соединения – хэндовер (англ. handover). В новой соте нужно найти новый канал и только после этого можно освободить канал в старой соте.

Следовательно, расчет трафика становится более сложным. Возможное решение этой проблемы – создание программной системы имитационного моделирования, которая учитывает перемещение подвижных станций и передачу соединений. Статистические свойства мобильности абонентов в сотах, охватывающих территорию городской застройки, отличаются от аналогичных характеристик сот, обеспечивающих покрытие незастроенной сельской местности с проходящей по ней автострадой.

Спектральный разнос абонентских каналов полностью исключает влияние каналов друг на друга лишь теоретически. На практике же избежать возникновения межканальных (внутрисистемных) помех невозможно, например, из-за неидеальности разделительных фильтров в приемнике, в результате которой часть энергии сигнала одного канала просачивается в соседний. Ослабить влияние межканальных помех можно соответствующим выбором манипуляции сигналов (уменьшением "внеполосных" излучений) и фильтров (улучшением подавления в соседнем канале). Еще одним способом снижения уровня взаимных помех является введение защитных интервалов между частотными каналами, что, однако, приводит к уменьшению полосы частот, используемой для связи, т.е. снижению эффективности использования спектра.

Если положить Δfa = 1/Тб = Rt, где по-прежнему

Тб - длительность одного бита передаваемой информации, a Rt - скорость передачи информации, то возможное число каналов связи для FDMA-систем определится соотношением

К = Δfр / Δfа = Δfр / Rt