- •Г р а в и р а зв е д к а Геологические предпосылки гравиразведки

- •Геологическая интерпретация гравитационных аномалий

- •Гравитационное поле Беларуси

- •Высокоточная гравиметрия при выявлении залежей нефти в Припятском прогибе

- •Гравитационное поле и гидростатическое равновесие литосферы Беларуси

- •Плотность блоков земной коры и изостазия

- •Интерпретация гравитационного поля вдоль геотраверса, секущего Оршанскую впадину

Плотность блоков земной коры и изостазия

Комплексные геолого-геофизические исследования, выполненные к настоящему времени на территории Беларуси, дают основания заключить, что земная кора Беларуси в тектоническом отношении представляет собой систему крупных блоков, разделенных сквозькоровыми глубинными разломами (рис.5). Пространственное расположение блоков различной геофизической типизации интерпретируется как свидетельство сложной картины тектонофизических процессов, протекавших в геологической истории формирования литосферы Беларуси. В плотностном отношении типу А соответствует сильно уплотненная кора, типу В – уплотненная кора, типу AB – кора умеренной плотности, но с существенно уплотненным нижним слоем, типу BC – кора умеренной плотности (в Гомельском блоке отмечается сильно уплотненная кора в его юго-западной части и уплотненный верхний слой), типам CD и C – кора пониженной плотности; тип F обладает разуплотненной корой.

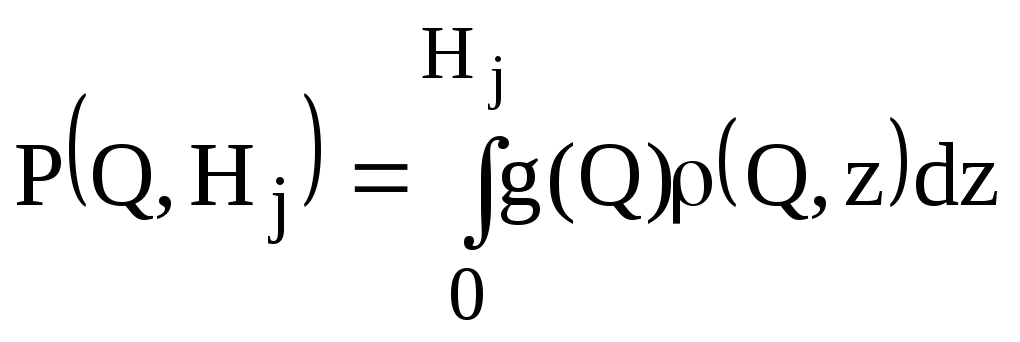

Неоднородность земной коры Беларуси по типам ее глубинного строения, а тем самым и по плотностной характеристике, являясь фактором глобального процесса гравитационной дифференциации вещества с тенденцией к гидростатическому равновесию, оказывает ведущее влияние на тектоническую перестройку. В связи с этим обратимся к теории изостазии, согласно которой отдельные блоки литосферы находятся в состоянии равновесия, как бы плавая на подстилающих значительно более вязких массах согласно законам гидростатики. По различным оценкам глубина изостатической компенсации (поверхности равного давления) Hik в среднем около 80-100 км, хотя имеются и предположения о том, что такой поверхностью может быть граница Мохо (HM). Имея это ввиду, для литосферы Беларуси определим глубину залегания поверхности изостатической компенсации Hik на отрезке [РHM, HS=100км] из условия: Hik равна той первой глубине Hj из последовательности {HM < H1< H2<…<HS}, для которой дисперсия значений давлений по геофизическим блокам будет удовлетворять неравенству

![]() ,

(1)

,

(1)

где

(2)

(2)

– давление Q-го

блока на поверхности компенсации,

расположенной на глубине Нj

[HМ,

100 км]; g(Q)

– ускорение силы тяжести для блока Q;

(Q,z)

– переменная по вертикали (z)

плотность вещества Q-го

блока;

![]() – среднее значение давления на поверхности

Нj,

вычисляемое по всем n

блокам; 0

– допустимый разброс значений давлений

на плоскости z=Hj

для рассматриваемых блоков. Значение

0

введем, используя однородный по плотности

блок, полагая для него g=(9,8510-4)

м/с2,

=(3,00,02)

103

кг/м3,

Н=(701)103м.

При этих значениях получаем 0=30106Па.

– среднее значение давления на поверхности

Нj,

вычисляемое по всем n

блокам; 0

– допустимый разброс значений давлений

на плоскости z=Hj

для рассматриваемых блоков. Значение

0

введем, используя однородный по плотности

блок, полагая для него g=(9,8510-4)

м/с2,

=(3,00,02)

103

кг/м3,

Н=(701)103м.

При этих значениях получаем 0=30106Па.

В таблице по основным геофизическим блокам приведены плотностные разрезы земной коры и надастеносферной верхней мантии, полученные на основании комплексного анализа материалов глубинных сейсмических зондирований и гравитационного моделирования, и даны расчеты по формуле (2) давлений блоков на разных уровнях глубинности. Для отыскания Hik по этим данным по формуле (1) были вычислены значения дисперсий Dp последовательно для Нj=НМ, 60, 65, 70, 80, 100 км.

Сравнение их с 0 показало, прежде всего, что давления блоков земной коры на поверхности Мохо существенно превышают уровень 0. Это значит, что на территории Беларуси подошва земной коры не может быть поверхностью изостатичесокй компенсации, что теоретически было убедительно доказано С.С.Красовским..

Для всех остальных расчетных глубин, начиная с 60 км, значения дисперсий удовлетворяют условия (1). Следовательно, глубина залегания плоскости изостатической компенсации Hik для литосферы Беларуси равно 60 км. То есть, в настоящее время верхняя часть литосферы Беларуси мощностью 60 км находится в изостатическом состоянии. Обратим внимание на то обстоятельство, что на этой же глубине по данным ГСЗ на профиле EUROBRIDGE 96 обнаружена субгоризонтальная сейсмическая граница (рис.8,15).

Анализируя таблицу и характер распределения блоков различного состава, легко заметить, что давление блоков на поверхность компенсации в большей мере зависит от мощности и плотности нижнего слоя коры. К утолщенной литосфере в значительно большей степени тяготеют блоки, имеющие интегральный основной или основной-средний состав. Эти же блоки генетически типизируются соответственно типами A и AB. Значительно меньше влияние на величину давления оказывают изменения плотности и мощности средней и верхней коры.

Однако для некоторых блоков указанные закономерности нарушаются. Это прежде всего имеет место для блоков в южной части Беларуси – Гомельского, Мозырского, Брестского, – которые находятся в пределах Припятско-Брестского субширотного линеамента. Брестский и Мозырский блоки имеют относительно малую мощность земной коры и ее нижней части, если таковую рассматривать только до поверхности коро-мантийной смеси. Поверхность коро-мантийной смеси не является границей между земной корой и верхней мантией, ее следует рассматривать как внутрикоровую, хотя она, вероятно, в силу специфики своего формирования, обладает сейсмическими свойствами вещества самых верхов верхней мантии, расположенного непосредственно под поверхностью Мохо. Это позволяет предполагать утяжеление блоков, имеющих коро-мантийную смесь, и соответствующее увеличение давления на поверхность компенсации. Гомельский блок имеет аномальное уплотнение всего разреза земной коры, что объясняется интенсивным внедрением основных пород из мантии в верхнюю часть коры. Все это свидетельствует об индивидуальности и локализованном характере тектонофизических процессов, происходивших в Припятско-Брестском линеаменте на стадии активизации и рифтогенеза.

По данным ГСЗ и гравитационного моделирования на территории Беларуси ниже плоскости Hik=60 км до глубин 90-100 км, соответствующих верхним отметкам кровли астеносферы, плотность вещества литосферы закономерно увеличивается с глубиной, не изменяясь по латерали. Тем самым, слой литосферы мощностью 30-40 км, заключенный между этими плоскостями, создает одинаковое давление на нижележащие слои на всей территории Беларуси.

Ниже этого слоя, т.е. ниже плоскости H=90-100 км, плотностной режим вещества неоднороден за счет изменчивости мощности литосферы (см. рис.15). Так, мощность литосферы на территории Беларуси с наибольшим градиентом уменьшается в юго-восточном направлении от 190-200 км под Белорусской антеклизой, до 90-100 км под Припятским прогибом. На широте г. Минска она имеет региональную тенденцию к уменьшению в восточном направлении примерно от 200 км до 140-150 км. Соответственно увеличивается мощность астеносферы примерно на ту же величину 50-60 км. Региональное гравитационное поле в этом направлении уменьшается примерно на 35-45 мГал. Полагая, что этот эффект обусловлен изменением мощностей литосферы и астеносферы, вещество этих геосфер вдоль срезов на глубинах ниже 90-100 км (см. рис.15) должно различаться по плотности на 0,01103-0,02103кг/м3. Это может создать между западной и восточной частями территории Беларуси избыточное давление литосферного блока на подстилающий его астеносферный слой в среднем gH=0,0151039,855103=8,1106Па, соизмеримое с пределом прочности пород на разрыв. Следовательно, слой верхней мантии ниже горизонта 90-100 км не подчиняется изостатической концепции Пратта-Эри. Поскольку же в настоящее время система «литосфера-астеносфера», тем не менее, находится в равновесном состоянии, то это избыточное давление компенсируется за счет внутренних упруго-вязких напряжений астеносферы (т.е. литосфера может быть уподоблена неравновесному телу, лежащему на надувном матраце). По-видимому, в геологическом времени эта система неустойчива: привнос в астеносферу горячего глубинного вещества приводит к растрескиванию вышележащей хрупкой литосферы, к внедрению в ее верхние горизонты магматических расплавов и флюидов, в конечном итоге, увеличивающих вес и мощность литосферы, что в особенности хорошо иллюстрируется распределением плотности по разрезу в Гомельском блоке.

Таким образом, в формировании тектоносферы Беларуси главными процессами являются: процесс изостазии, проистекающий в верхней части литосферы и подчиняющийся законам классической теории Пратта-Эри, и мантийно-астеносферный процесс, обусловленный внедрением в астеносферу глубинного мантийного вещества. Первый из них направлен вниз, а второй – вверх. Иначе говоря, тектонические процессы, происходившие в регионе, связаны с динамикой как на уровне выше поверхности компенсации, так и с более глубинными процессами, происходившими в астеносферном слое.

Сравнение мощности литосферы и астеносферы с платформенными тектоническими элементами показывает их хорошее совпадение. Крупные положительные структуры (Украинский щит, Белорусская антеклиза) имеют мощную литосферу и тонкую астеносферу. Наоборот, к основным отрицательным структурам приурочена тонкая литосфера и утолщенная астеносфера. Это свидетельствует о том, что современные мощности литосферы и астеносферы формировались главным образом в течение довольно длительного платформенного этапа развития Восточно-Европейской платформы, носило региональный характер, и связано главным образом с глубинно-астеносферными процессами. Вклад же в тектонику региона Изостатические же процессы,как это показано выше, характерны для более локальных структур.

Важнейшим вопросом теории изостазии является вопрос о нагрузке, способной нарушить сцепление вещества соседних блоков и обеспечить их вертикальное перемещение. В связи с этим рассмотрим геомеханическую систему «разлом-блок», полагая, что блоки перемещаются относительно друг друга по разделяющим их разломам под действием касательных напряжений, создающих сдвиг. Из таблицы видно, что в пределах земной коры между разломом и блоком существует избыточное давление, равное в среднем 1438-1298=140106Па. Это значение и примем за действующее вдоль разлома касательное напряжение p. Сопоставим это значение с пределом прочности горных пород на сдвиг. Как известно, вещество разлома (особенно возникших в результате растяжения) по своим физическим свойствам существенно отлично от пород смежных с ними блоков: оно менее плотное, более рыхлое, обладает высокой проницаемостью и пористостью, хорошей фильтрационной способностью, водонасыщенностью. Лабораторные исследования показывают, что для горных пород с такими свойствами характерно относительно пониженное сопротивление на сдвиг, а прочность на разрыв уменьшается в несколько раз. Поскольку предел прочности горных пород на разрыв оценивается величиной 105-106Па (107-108 дин/см2), то, учитывая состояние вещества разлома, в качестве предела прочности на сдвиг для разлома примем значение 5104-5105Па. Сопоставляя это значение с величиной избыточных касательных напряжений на границе «разлом-блок», равной 140106Па, заключаем, что существующее различие в весе разлома и блока вполне обеспечивает нарушение сцепления вещества разлома и блока. Эти расчеты подтверждаются данными повторных нивелировок, выполненных на территории Беларуси, свидетельствующих о современных вертикальных перемещениях блоков по разломам..

На границе изостатической компенсации, т.е. уже на глубинах 60 км, дальнейшее вертикальное опускание тяжелых блоков в мантию практически прекращается. И, следовательно, разломы, разделяющие блоки различной типизации земной коры, на этих глубинах залечиваются, образуя в настоящее время с блоками единое целое ниже поверхности компенсации.