- •4.4 Каскады предварительного усиления

- •4.4.1 Особенности работы и методика анализа каскадов предварительного усиления

- •4.4.2 Усилительный каскад с оэ

- •4.4.3 Усилительный каскад с об

- •4.4.4 Усилительный каскад с ок

- •4.4.5 Усилительные каскады на полевых транзисторах

- •4.4.6 Амплитудная и амплитудно–частотная характеристики резистивного усилителя

- •4.4.7 Методика расчета каскада предварительного усиления с оэ

- •1. Предварительный выбор транзистора

- •2.Определение положения рабочей точки на выходных статических характеристиках транзистора.

- •3.Определение сопротивлений базового делителя

- •4.Определение емкостей конденсаторов с1 , с2, Сэ, Сбл.

- •4.4.8 Усилительные каскады с трансформаторной связью

4.4.6 Амплитудная и амплитудно–частотная характеристики резистивного усилителя

Важное значение для усилителя имеет амплитудная характеристика, отражающая зависимость выходного напряжения от входного (рисунок 4.31). У идеального усилителя амплитудная характеристика – прямая линия, проходящая через начало координат. Угол ее наклона пропорционален коэффициенту усиления усилителя Кu. У реального усилителя она имеет изгиб и пересекает ось ординат в точке Uвых=Uш, определяющейся напряжением собственных шумов усилителя. Участок Uвх<Uвх мин не используется, так как усиливаемый сигнал здесь не различим на фоне внутренних шумов усилителя. Изгиб амплитудной характеристики при Uвх > Uвх макс характеризует появление искажений формы выходного напряжения.

Таким образом, без искажений усиливаются сигналы с амплитудой напряжения не выше Uвх макс и не ниже Uвх мин, отношение которых представляет динамический диапазон (дБ) входного сигнала.

Д,дБ = 20lg(Uвх макс /Uвх мин). (4. )

Динамический диапазон усилителя определяется из выражения

Д,дБ = 20lg(Uвых макс /Uвых мин). (4. )

Рисунок 4.31 – Амплитудная характеристика усилителя

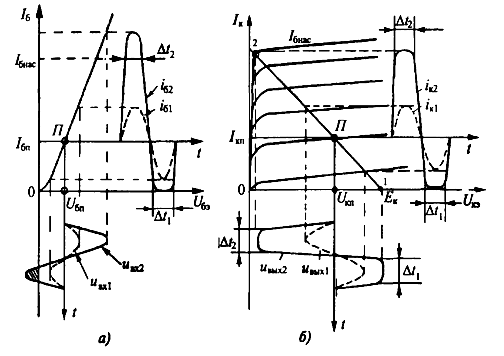

В практических схемах линейное усиление обеспечивается при сравнительно небольших амплитудах входного напряжения и выборе точки покоя на линейных участках входной и выходной характеристик. В этом случае имеет место линейная зависимость между переменными токами базы iб1 и коллектора iк1, а также напряжениями uвх1 и uвых1 (см. штриховые линии на рисунке 4.32).

Если же амплитуда входного сигнала велика, то нелинейность статических характеристик приводит к искажениям формы выходного напряжения. Этому случаю соответствуют временные диаграммы токов и напряжений, изображенных на рисунке 4.32 сплошными линиями.

Рисунок 4.32 – Временные диаграммы токов и напряжений в цепях каскада с ОЭ при малом и большом уровнях входных сигналов: а – базовой; б – коллекторной

При поступлении отрицательной полуволны входного напряжения, когда значения амплитуды uвх2 больше напряжения базы покоя Uбп (заштрихованная область на рисунке 4.32, а), транзистор закрыт (режим отсечки), и токи базы iб2 и коллектора iк2 практически равны нулю. Рабочая точка на выходных характеристиках находится в положении 1 и напряжение uвых2 = Ек (рисунок 4.32, б). На интервале времени ∆t1 происходит срез отрицательных полуволн токов iб2 и iк2 и положительной полуволны выходного напряжения uвых2.

При поступлении положительной полуволны входного напряжения линия нагрузки пересекает коллекторную характеристику на ее вертикальном участке в точке 2, где ток базы Iбнас максимален. Так как транзистор в этой точке находится в режиме насыщения, то дальнейшее увеличение тока базы практически не вызовет приращения тока коллектора. В этом случае на интервале ∆t2 происходит уплощение положительной полуволны тока коллектора iк2 и отрицательной полуволны выходного напряжения uвых2 (рисунок 4.32,б).

Описанные искажения формы выходного напряжения относятся к нелинейным. Уровень нелинейных искажений усиливаемого сигнала оценивают коэффициентом гармоник (коэффициентом нелинейных искажений)

,

(4. )

,

(4. )

где P1, P2, …, Pn; U1, U2, …, Un; I1, I2, …, In – мощности, напряжения и токи соответственно 1-й, 2-й, ..., n-й гармонических составляющих выходного сигнала.

Нелинейные искажения в отличие от линейных сопровождаются появлением на выходах усилителей новых, паразитных гармонических составляющих в спектре усиленного сигнала, частоты которых кратны частотам входного сигнала. Однако (и это принципиально) если линейные искажения влияют на качество передачи информации только в «своем» радиоканале, то нелинейные искажения, кроме того, могут исказить информацию, передаваемую по другим каналам. Дело в том, что возникающие при нелинейных искажениях высшие гармоники одного передаваемого сигнала могут попадать в спектры других сигналов и искажать их. В общем случае коэффициент гармоник электронного усилителя не должен превышать 1...5%. Современные высококачественные усилители звука имеют коэффициент гармоник менее одного процента.

В схеме, приведенной на рисунке 4.21, имеются частотно - зависимые элементы. Эквивалентная схема усилительного каскада, изображенная на рисунке 4.23, с учетом частотно–зависимых элементов приведена на рисунке 4.33.

Рисунок 4.33 – Эквивалентная схема усилительного каскада с учетом частотно–зависимых элементов

Общая емкость С0 (на схеме не показана) равна

С0=Свых+См+Свх след . (4. )

и включена параллельно сопротивлению Rн.

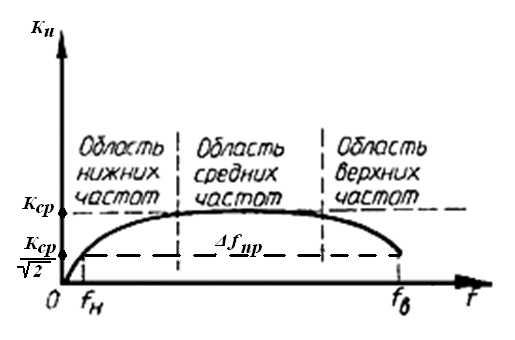

С учетом емкости Со при постоянной амплитуде напряжения на входе напряжение на выходе Uвых зависит от частоты входного напряжения, т.е. коэффициент усиления каскада зависит от частоты. Эта графически выраженная зависимость коэффициента усиления каскада от частоты входного сигнала и есть амплитудно-частотная характеристика.

При уменьшении частоты сигнала сопротивление конденсатора С2 увеличивается, падение напряжения на нем возрастает. В результате напряжение на выходе Uвых уменьшается. Поэтому с понижением частоты коэффициент усиления каскада уменьшается.

На высоких частотах проявляется шунтирующее действие емкости Со. С повышением частоты входного сигнала сопротивление емкости Со уменьшается, а следовательно, и падение напряжения сигнала на нагрузке уменьшается. Поэтому с повышением частоты коэффициент усиления каскада уменьшается.

В области средних частот потери напряжения на конденсаторе С2 невелики.

Для того, чтобы коэффициент усиления резисторного каскада в рабочем диапазоне частот оставался постоянным, емкость разделительного конденсатора С2 выбирают по возможности большей, а паразитную емкость С0 стремятся уменьшить.

Амплитудно–частотная характеристика резисторного каскада приведена на рисунке 4.34.

Рисунок 4.34 – Амплитудно–частотная характеристика резистивного каскада