- •3. Промыслово - геофизические исследования скважин

- •3.1. Комплекс гис, техника, методика и качество проведенных исследований

- •3.2. Краткая характеристика условий проведения промыслово-геофизических исследований в скважинах

- •3.3. Комплексная интерпретация результатов геофизических исследований скважин

- •3.3.1. Определение исходных геофизических параметров

- •Определение относительного параметра пс

- •Определение двойного разностного параметра гк

- •Определение интервального времени пробега упругой волны

- •Определение удельного электрического сопротивления

- •3.3.2. Выделение коллекторов, определение эффективных толщин

- •3.3.3. Оценка характера насыщения коллекторов и определение положения контактов

- •3.3.4. Определение коэффициента пористости

- •3.3.5. Определение коэффициента нефтегазонасыщенности

- •3.3.6. Определение коэффициента проницаемости

- •Раздел 3. Промыслово-геофизические исследования скважин Стр.3-39

3.3.4. Определение коэффициента пористости

В основе определения пористости коллекторов нефти и газа геофизическими методами лежит различие физических свойств твердой фазы коллектора (скелета породы) и флюидов, заполняющих поровое пространство. Методы определения Кп по данным комплекса ГИС достаточно известны: это гамма-гамма плотностной, акустический и нейтронный каротаж. Наиболее полно в комплексе ГИС по изучаемым отложениям представлены радиоактивный и акустический методы, которые и были приняты за основные при оценке коэффициента пористости.

Определение коэффициента пористости

по данным акустического каротажа

Как отмечалось ранее, основу метода определения коэффициента пористости пород составляет наличие тесной взаимосвязи между интервальным временем ∆t и КП, которую обычно устанавливают на керне (зависимости «керн-керн»). Для рассматриваемых отложений связи ∆t = f (КП) типа «керн-керн» получены при атмосферных условий (ВНИГИК и ВНИГРИ) и при пластовых условиях с учетом аномально высоких пластовых давлений (∆Р=17МПа, ВНИГНИ) и без его учета (∆Р=40 МПа, ВНИГИК). Анализ проведенных исследований показал, что полученные разными исполнителями зависимости существенно различаются как для атмосферных, так и для пластовых условий. Данное обстоятельство можно объяснить различными аппаратурно-методическими подходами к определению ∆t.

Кроме того, при определении интервального времени на образцах керна не учитывалась свойственная породам ачимовской свиты анизотропия, обусловленная значительной акустической неоднородностью пород, установленной по керну, ∆t = 1.02-1.1 [34].

В связи с таким неоднозначным поведением петрофизических зависимостей типа «керн-керн» пористость по данным акустического каротажа оценивалась с использованием методики, в основу которой положено наличие трехмерной эмпирической зависимости Кп=f(dT, JГК), полученной по данным керна и ГИС (рис. 3.8). При этом для построения использовались интервалы с высоким выносом керна и количеством исследованных образцов более 2-3 на 1м разреза. Представленная в виде палетки зависимость охватывает все литологические разности, включая песчано-алевритовые породы, аргиллиты и плотные.

Определение коэффициента пористости

по данным нейтронного каротажа

В основе методики определения пористости по НК лежит выражение:

Кп = W - КП , (3,1)

Для ачимовских отложений величина W оценивалась по двойному разностному параметру, при этом в качестве опорных пластов использовались глины, залегающие перед баженовской свитой и плотные карбонатизированные разности (см. раздел 3.3.1).

Учет влияния глинистости (Кп) осуществлялся с использованием параметра Jгк:

Кп= 9.66·Jгк2+28.16·Jгк+0.94(3.2)

В графическом виде решение задачи оценки пористости по данным НК-ГК реализовано в виде комплексной палетки, представленной на рисунке 3.9.

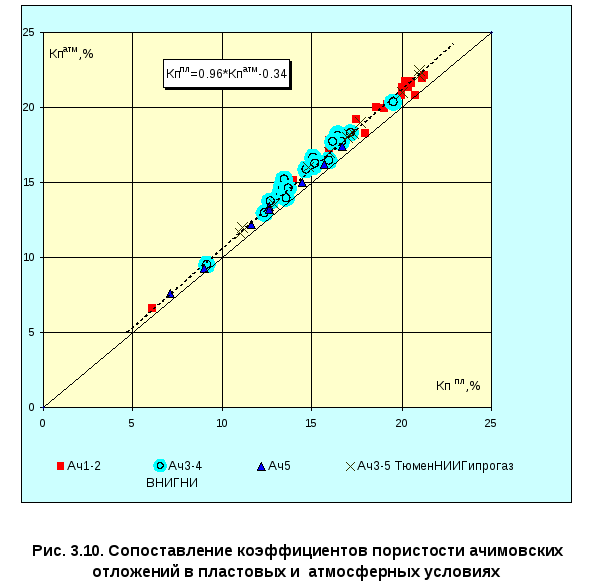

В полученные по данным ГИС значения Кп вводилась поправка за пластовые условия, величина которой определялась по зависимости, представленной на рисунке 3.10:

Кппл = 0.96·Кпатм - 0.34

Результаты расчёта коэффициентов пористости для пластов Ач различными способами в зависимости от выполненного набора методов ГИС и качества полученных материалов, представлены в таблице 3.4.

Анализ полученных результатов

Таким образом, определение подсчетного параметра, коэффициента пористости для рассматриваемых отложений осуществлялось с использованием трех методов ГИС (АК, НК, ГК) (табл. 3.4). Это позволило провести расчеты коэффициентов пористости во всех привлеченных к подсчету запасов скважин.

Результаты сопоставления величин Кп, полученных различными способами, с пористостью по керну представлены на рисунке 3.11. На рисунке 3.12. показаны распределения пористости по разным способам ГИС и распределение пористости по керну.

Для обеспечения необходимой достоверности распределения получены по всему набору имеющейся информации по скважинам Уренгойской группы месторождений, включая скважины Ресурсного лицензионного участка. В среднем ошибка определения величины Кп по комплексу методов АК-ГК и НК-ГК составляет ±0.02-0.03 и лишь в отдельных пластопересечениях превышает этот диапазон. Причем, в отдельных газонасыщенных интервалах ачимовских отложений для комплекса НК-ГК эти расхождения в значениях носят закономерный характер и обусловлены влиянием остаточной газонасыщенности на показания нейтронного метода (рис. 3.11б). В целом методика АК-ГК характеризуются более высокими статистическими показателями.

С учетом вышеизложенного, а также учитывая необходимость максимальной охарактеризованности разреза достоверными определениями пористости в качестве основного рекомендуется комплекс АК-ГК.

Сопоставление принятого коэффициента пористости по ГИС с пористостью по керну приведено на рисунке 3.13. Расхождение пористости по ГИС и по керну в коллекторах, в основном, не превышает ±2%, что соответствует требованиям, предъявляемым при подсчёте запасов.

Таким образом, анализ результатов расчетов Кп различными способами между собой и непосредственно с данными керна показал, что определение подсчетного параметра Кп выполнено достаточно надежно.