Психологический журнал / 2007 / Психологический журнал_2007_том 28_06

.pdf

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, 2007, том 28, № 6, с. 51-58

г = ^ = К О Г Н И Т И В Н А Я ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ = ^ ^ = = ^ = = ПСИХОЛОГИЯ

ВРЕМЕННАЯ ДИНАМИКА ЭФФЕКТА ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕГО СИГНАЛА В ЗАДАЧЕ ОБНАРУЖЕНИЯ

©2007 г. В. И. Белопольский*, А. В. Белопольский**

*Кандидат психологических наук, зав. редакционно-издателъским отделом.

Институт психологии РАН, Москва; e-mail: vbelop@psychol.ras.ru

** Доктор философии, научный сотрудник, Свободный университет, Амстердам, Нидерланды: e-mail: A.Belopolsky@psy.vu.nl

Изучались факторы, влияющие на временную динамику эффекта предупреждающего сигнала в за даче обнаружения. Варьировались модальности предупреждающих сигналов, их пространственные и временные характеристики, а также способы чередования периодов упреждения в блоке проб (по стоянный, смешанный) и степень пространственной предсказуемости целевого стимула. Установлена общая тенденция к уменьшению BP с увеличением периода упреждения до 1.5 с; наибольшие различия относятся к первым 100-350 мс этого периода. Подтверждена гипотеза об обусловленности суммар ного эффекта предупреждающего сигнала в задаче обнаружения как процессами общей активации внимания, так и более быстрыми процессами пространственной ориентировки.

Ключевые слова: предупреждающий сигнал, время реакции, период упреждения, внимание.

Предупреждающие {warning) сигналы, или сигналы готовности, широко используются для экстренной мобилизации внутренних ресурсов человека и его концентрации на предстоящем со бытии. Примерами из повседневной жизни явля ются сигналы светофора, регулирующие дорож ное движение, выстрелы и команды стартера при проведении спортивных состязаний, сигналы тре воги при возникновении опасных ситуаций. В экс периментальной психологии еще со времен В. Вундта известно, что предупреждающий сиг нал уменьшает время реакции и является необхо димым условием опознания стимула при его тахистоскопическом предъявлении. Поэтому преду преждающий сигнал является неотъемлемой ча стью процедуры, используемой при измерении временных1 характеристик когнитивных процес сов - обнаружения, поиска, опознания, сравнения и т.д. Он призван оптимизировать и уравнять для разных экспериментальных проб состояния бди тельности и готовности к выполнению задания.

Между тем, анализ процедуры использования предупреждающих сигналов в исследованиях по когнитивной психологии показывает, что усло вия их применения в разных экспериментах ши роко варьируют. Предупреждающие сигналы мо гут отличаться по модальности (зрительные, слу ховые и др.), интенсивности, способу подачи (включение или выключение); может варьиро-

вать длительность и временная вариативность пе риода упреждения (fore-period) и ряд других пара метров.

Разными авторами выполнено значительное количество работ, в которых установлено, что все эти особенности использования предупрежда ющих сигналов оказывают существенное влия ние на выполнение задачи обнаружения [13]. На пример, было экспериментально подтверждено, что при звуковых предупреждающих сигналах время реакции обнаружения короче, чем при зри тельном предупреждении [6]. Также доказано, что увеличение интенсивности предупреждающе го сигнала ведет к ускорению процесса обнаруже ния [9, 10, 12]. На эффективность выполнения за дания серьезное влияние оказывает и период упреждения (ПУ) - интервал между началом пре дупреждающего сигнала и моментом подачи сти мула [2, 3, 11].

Задача осложняется тем, что при постоянной длительности ПУ возникает эффект антиципа ции: когда испытуемый начинает предвосхищать появление сигнала, и время его реакции падает ниже 100 мс; иногда его ответы даже опережают появление цели. Чтобы избежать влияния эф фекта антиципации исследователи вынуждены случайным образом варьировать длительность ПУ в серии экспериментальных проб [4]. Однако использование этой процедуры влечет за собой

1 Здесь и далее - формы прилагательного "временной" сле |

ряд вопросов, например, о том, сколько именно |

дует читать с ударением на последний слог. |

ПУ нужно использовать или каков оптимальный |

51 |

4* |

52 |

В. БЕЛОПОЛЬСКИЙ, А. БЕЛОПОЛЬСКИЙ |

диапазон вариативности ПУ в единой последова тельности (блоке) экспериментальных проб.

Следует признать, что, даже применяя экспе риментальную парадигму с варьированием дли тельности ПУ, мы не можем полностью избежать влияния субъективных ожиданий относительно вероятностной структуры ПУ. Как было показа но Наатаненом, для акустических сигналов, вре мя реакции на самый короткий из используемых в серии проб ПУ всегда немного больше, чем на наиболее длинный [11].

В своей работе мы исходили из принципиаль ного положения, что эффект предупреждающего сигнала надо рассматривать в контексте целост ного перцептивного события, т.е. с учетом взаи модействия тех процессов и установок, которые соотносятся не только с актуальной, но и с про шлой информацией. Иными словами, недоста точно просто указать на факторы, определяю щие этот эффект, - необходимо раскрыть также конкретные механизмы, определяющие его вари ативность в зависимости от тех или иных условий измерения.

Было проведено два эксперимента, цель кото рых состояла в получении более детальной ин формации о временной динамике эффекта преду преждающего сигнала в задаче обнаружения в за висимости от типа предупреждающего сигнала, а также временной и пространственной неопреде ленности целевого стимула. Диапазон ПУ от 100 до 1600 мс представляет особый интерес, по скольку имеющиеся в литературе данные носят достаточно противоречивый характер. С одной стороны, при фиксированной длительности ПУ типичный результат заключается в увеличении времени реакции с возрастанием ПУ, за исключе нием самых коротких (до 200 мс) интервалов, где зарегистрирован прямо противоположный эф фект. С другой стороны, установлено, что при ва рьируемом ПУ время реакции имеет тенденцию уменьшаться при увеличении ПУ до 1.5 с (по дру гим данным - до 5 с), однако в этом случае весь набор ПУ (числом от 3 до 7) предъявляли в еди ном блоке проб (см., например, [12]).

Первая задача, решаемая в эксперименте 1,

заключалась в том, чтобы на достаточно корот ких временных интервалах развести эффекты по следовательности, связанные с влиянием преды дущего ПУ на восприятие последующего ПУ, и эффекты временной динамики состояния готов ности в чистом виде.

Вторая задача эксперимента I состояла в том, чтобы прояснить взаимосвязь между преду преждающим сигналом и сигналом предынформирования (cueing). О последнем обычно говорят в контексте экспериментальной парадигмы выиг рыша-проигрыша [14], когда подаваемый после начала пробы вспомогательный сигнал указыва

ет наиболее вероятное местоположение целевого стимула. Высказывается мнение, что предынформирующий сигнал работает и как сигнал пре дупреждения, оказывая, таким образом, дополни тельное влияние на скорость обнаружения. Одна ко Фернандес-Дюке и Познер [7] получили данные, которые поддерживают идею о раздель ных механизмах для управления такими компо нентами внимания, как активация (alerting) и ори ентировка (orienting). Активация представляет собой общую, неспецифическую готовность к со вершению действия, тогда как ориентировка по вышает чувствительность сенсорной системы на появление стимула в определенной простран ственной зоне.

Задачей эксперимента 2 являлось изучение особенностей временной динамики эффекта пре дупреждающего сигнала в зависимости от того, задается ли предупреждение выключением или включением соответствующего сигнала. О воз можной разнице между этими двумя ситуациями говорит тот факт, что короткий темновой интер вал между выключением фиксационной точки и предъявлением стимула ведет к сокращению вре мени саккадической и мануальной реакции, по сравнению с условиями, когда фиксационная точ ка экспонируется постоянно [8].

ЭКСПЕРИМЕНТ 1

МЕТОДИКА

Стимулы и процедура. Временную динамику эффекта предупреждающего сигнала изучали на интервалах ПУ 100-1600 мс, комбинируя проце дуру фиксированного и переменного ПУ. Диапа зон вариативности ПУ оставался постоянным (3 сигнала, ±250 мс), тогда как среднее значение ПУ менялось в разных блоках проб с шагом 250 мс. Использовали предупреждающие сигна лы разной модальности - слуховой и зрительный. Зрительные предупреждающие сигналы были двух типов, предполагающие узкую или более широкую фокусировку пространственного вни мания. В серии проб целевой стимул появлялся либо в неизменной пространственной позиции, либо равновероятно в одной из пяти возможных позиций.

Эксперимент проводили на базе персонально го компьютера с использованием программы "Batterfly" [16]. Все стимулы предъявлялись на темно-сером фоне, который был выбран для то го, чтобы усложнить задачу обнаружения и сде лать эффект предупреждающего сигнала более выраженным. Тонкая черная квадратная рамка (сторона 10°) постоянно экспонировалась в цент ре экрана и служила в качестве фиксационного стимула. В наших предыдущих исследованиях [1] было установлено, что испытуемые могут без

П С И Х О Л О Г И Ч Е С К И Й ЖУРНАЛ том 28 № 6 2007

ВРЕМЕННАЯ ДИНАМИКА ЭФФЕКТА ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕГО СИГНАЛА |

53 |

труда стабилизировать взор, глядя на большую фиксационную рамку. Отказ от использования так называемой фиксационной точки был связан и с тем, что в этом случае задача фиксации требу ет дополнительных ресурсов внимания.

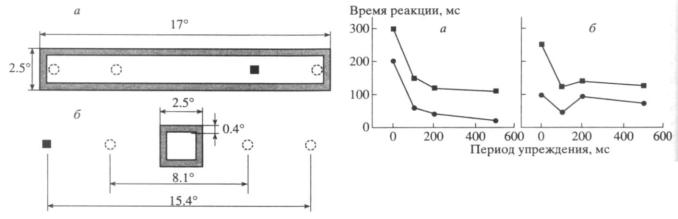

Испытуемых просили фиксировать центр рам ки и нажимать как можно быстрее на кнопку спе циального выносного пульта, как только они об наруживали цель. Целевым стимулом служила небольшая черная точка (0.2°) на экране компью тера. В первой части каждой экспериментальной серии она появлялась только в центре фиксаци онной рамки, а во второй части - в пяти возмож ных позициях внутри фиксационной рамки, включая и центральную позицию (см. рис. 1). В экспериментах участвовали 4 взрослых испытуе мых.

План эксперимента. Использовали три типа предупреждающих сигнала: 1) звуковой сигнал интенсивностью 50 дБ и частотой 547 Гц; 2) зри тельный периферический сигнал - "вспышка" (утолщение линии) фиксационной рамки; 3) зри тельный центральный сигнал - появление ма ленькой черной рамки (1°) в центре экрана (см. рис. 1). Кроме того, для контроля использовали пробы без предупреждающего сигнала. Таким образом, фактор "Тип предупреждающего сигна ла" имел четыре уровня. Все предупреждающие сигналы предъявлялись вплоть до получения от вета испытуемого, так что изучался только эф фект включения предупреждающего сигнала.

Всего в каждом блоке проб в случайном поряд ке варьировали три ПУ: среднее, на 250 мс мень ше и на 250 мс больше среднего. Средняя дли тельность периода упреждения (ПУС) в отдель ных блоках проб составляла 350 мс; 600 мс; 850 мс; 1100 мс; 1350 мс (пять уровней значений). Таким образом, использовали следующие комби нации абсолютных значений ПУ (ПУа): 1) 100— 350-600 мс; 2) 350-600-850 мс; 3) 600-850-1100; 4) 850-1100-1350 мс; 5) 1100-1350-1600 мс.

Также использовали два типа пространствен ной локализации целевого стимула: постоянная (центрально) и случайная (пять позиций - по уг лам рамки и в центре, см. рис. 1). Длительность экспозиции стимула определялась временем ре акции испытуемого.

Каждый испытуемый выполнял полную про грамму эксперимента, которая состояла из четы рех рандомизированных серий, отдельно для каж дого типа предупреждающего сигнала. В первой половине каждой серии стимул предъявляли в центральной позиции, во второй - случайным об разом. Длительность упреждения меняли блока ми, по 45 предъявлений в каждом блоке проб (по 15 на каждое абсолютное значение длительно сти). Интервал между отдельными пробами, включая ПУ, составлял 3000 мс. Исключение со-

Рис. 1. Фиксационный, предупреждающие и целевые стимулы, использовавшиеся в эксперименте 1. Тон кая черная линия - постоянная фиксационная рамка, полужирные штриховые фигуры - варианты зри тельных предупреждающих стимулов. Тонкими штриховыми окружностями обозначены места появ ления целевых стимулов (черная точка).

ставляла серия без предупреждающего сигнала, где интервал между пробами варьировал между значениями 2750, 3000 и 3250 мс.

Время реакции измеряли с точностью до 1 мс. Ответы с временем реакции менее 100 мс исклю чали из анализа, поскольку они рассматривались как результат антиципации.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Был проведен дисперсионный анализ (ANOVA) зависимости BP от факторов: Тип предупреждаю щего сигнала (ТПС - 4 уровня) х Средняя дли тельность периода упреждения (ПУС - 5 уровней) х х Временная позиция ПУ (ВППУ - 3 уровня) х х Локализация цели (ЛЦ - 2 уровня) х Испытуе мые (4 уровня). Хотя результаты отдельных ис пытуемых значимо (F = 29.03; р < 0.0001) различа лись по среднему BP (от 277 до 243 мс), фактор Испытуемые не взаимодействовал с другими факторами и потому исключался из дальнейшего анализа.

Все анализируемые факторы показали значи мый главный эффект: ПУС (F = 5.58; р < 0.001); ТПС (F = 31.22; р < 0.0001); ЛЦ (F = 53.85; р < < 0.0001); ВППУ(^ = 86.62; р < 0.0001). Общая ди намика эффекта предупреждающего сигнала по казана на рис. 2. BP монотонно уменьшалось с увеличением ПУ° (с 267 до 251 мс). Для ТПС наи больший выигрыш во BP давал акустический предупреждающий сигнал (237 мс против 267 мс для условий без предупреждающего сигнала). Эффекты от периферического и центрального зрительного сигнала (большая и малая визуаль ная рамка) были незначительными (6 и 7 мс соот ветственно). BP на постоянный центральный сти мул было значимо ниже, чем при случайном предъ-

П С И Х О Л О Г И Ч Е С К И Й ЖУРНАЛ том 28 № 6 2007

54 |

В. БЕЛОПОЛЬСКИЙ, А. БЕЛОПОЛЬСКИЙ |

Рис. 2. Графики зависимости эффекта предупреждаю щего сигнала от абсолютной и средней длительности периода упреждения: а - время реакции для каждой временной позиции периода упреждения в каждом блоке проб, суммарно по всем типам предупреждаю щего сигнала и локализации целевого стимула, тем ные кружки - результаты для серии без предупрежда ющего сигнала; б - те же результаты, усредненные по блокам проб (светлые кружки) или по абсолютным (темные кружки) длительностям периода упрежде ния. Горизонтальная линия показывает время реак ции для серии без предупреждающего сигнала.

явлении целевого стимула (247 против 265 мс). Наконец, BP зависело от ВППУ. При одном и том же абсолютном значении длительности упрежде ния, BP на стимул в первой из трех временных по зиций на 25 мс превышало BP на стимул во вто рой позиции, a BP на стимул в третьей позиции укорачивалось еще на 14 мс. Анализ парных срав нений по тесту Шеффе (Scheffe) подтвердил зна чимость этих различий.

Интересно отметить, что эффект ВППУ обна ружен и в сериях проб без предупредительного сигнала. Если в этом случае предупредительным сигналом считать нажатие на кнопку в предыду щей пробе, то значение ПУС здесь составляло 3000 мс.

Значимые взаимодействия были показаны только для ТПС х ЛЦ (F = 5.8; р < 0.001). Графи чески это показано на рис. 3. При постоянной ло кализации стимула особо выражен эффект аку стического и центрального зрительного преду преждающего сигнала, в меньшей степени - периферического зрительного предупреждающе го сигнала. Однако при случайной локализации

Рис. 3. Временная динамика эффекта предупреждаю щего сигнала как функция пространственной локали зации целевого стимула (постоянная или случайная) и типа предупреждающего сигнала: а - звуковой; 6 - зрительный периферический; в - зрительный цен тральный.

стимула выигрыш во BP давал только акустиче- \ ский предупреждающий сигнал; зрительные пре дупреждающие сигналы не выполняли своей f функции и даже оказывали негативное влияние на BP, особенно при ПУ до 1100 мс.

Еще одно взаимодействие факторов прибли- | жалось к значимому уровню: ВППУ х ЛЦ (F = I = 2.29; р < 0.102). Это взаимодействие означает, J что при постоянной локализации стимула разница во BP между стимулами в первой и третьей временной позиции меньше (33 мс), чем при слу-1 чайной локализации стимула (46 мс). Другими словами, при прочих равных условиях временная неопределенность в ПУ меньше сказывается на BP, когда отсутствует неопределенность в про странственной локализации стимула (см. рис. 4).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Одним из главных результатов, полученных в нашем исследовании, является то, что в тестируе мом временном диапазоне при использовании в отдельном блоке проб трех равновероятных ПУ с общей вариативностью 500 мс (±250 мс) эффект ВППУ не зависит от общей временной динамики эффекта предупреждающего сигнала. Более то го, той же величины эффект временной позиции отмечен и в пробах без явного предупреждающе го сигнала. Таким образом, можно предполо жить, что состояние готовности (подготовки) к действию, которое запускает предупреждающий сигнал, модулируется не только ближайшими по времени событиями (ПУ в предшествующей про бе), но и интегральными установками, например,

П С И Х О Л О Г И Ч Е С К И Й ЖУРНАЛ том 28 № 6 2007

ВРЕМЕННАЯ ДИНАМИКА ЭФФЕКТА ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕГО СИГНАЛА |

55 |

ожиданиями среднего по блоку проб значения ПУ. Согласно литературным данным [5], более ранний по сравнению с ожидаемым предупрежда ющий сигнал вызывает задержку реакции, а за паздывающий сигнал ее ускоряет. При этом, как показывают наши результаты, зафиксированный эффект временной неопределенности, или вре менного диапазона (range effect), не зависит от средней величины ПУ и от типа используемого предупреждающего сигнала.

В то же время, фактор пространственной ло кализации предъявляемого стимула показал тес ную связь как с типом предупреждающего сигна ла, так и с временной позицией ПУ. Зрительный сигнал производил значимый предупреждающий эффект (BP меньше, чем в ситуации без преду преждающего сигнала) только тогда, когда целе вой стимул постоянно появлялся в центральной позиции. При этом центральный зрительный пре дупреждающий сигнал обеспечивал более быст рое обнаружение, чем периферический. Одним из объяснений этого факта может служить то, что в этих условиях центральный предупреждающий стимул обеспечивал точное (в пределах 1°) предынформирование о месте появления стимула с достоверностью 100%. Периферический же сти мул не обеспечивал столь четкого целеуказания, задавая широкий (10°) фокус внимания с неявно обозначенным центром. Оба зрительных преду преждающих сигнала оказались мало эффектив ны, когда местоположение стимула варьировало случайным образом, т.е. когда они не обладали качеством предынформирования (валидность центральной и четырех других пространственных позиций равнялась 20%) (см. рис. 36 и Зв).

Если сравнить между собой эффективность акустического и зрительных предупреждающих сигналов, то следует отметить, что первый обес печивал более существенное снижение BP в зада че обнаружения, и этот выигрыш во времени не зависел от средней величины ПУ и от степени не определенности пространственной локализации стимула. Это означает, что акустический преду преждающий сигнал связан, прежде всего, с меха низмами общей активации и менее специфичен в отношении механизма пространственной локали зации стимула (рис. За). "Вспыхивающий" пери ферический или центральный зрительный сти мул не только является сигналом готовности, причем энергетически более слабым по сравне нию с акустическим сигналом, но и запускает про цессы, связанные с избирательной настройкой зрительного пространственного внимания на ос нове текущей и ранее воспринятой информации.

Говоря о динамике пространственного внима ния, часто выделяют следующие фазы, или этапы этого процесса: 1) отстройка от объекта преды дущей фиксации (disengagement); 2) движение или

Рис. 4. Временная динамика эффекта предупреждаю щего сигнала как функция временной позиции ПУ в блоке проб и локализации целевого стимула: а - посто янная; б - случайная локализация целевого стимула.

изменение размера поля внимания; 3) захват но вой цели (engagement) [8, 15]. Каждый этап отра батывается в автоматическом режиме и занимает определенное время, которое, тем не менее, не является строго фиксированным и зависит от це лого ряда факторов, как внешних, так и внутрен них.

Можно предположить, что в задаче обнаруже ния, которая не предъявляет сколько-нибудь вы соких требований к разрешающей способность зрительной системы, полученные нами различия во BP для стимулов в ожидаемой и случайной про странственных локализациях при зрительных предупреждающих сигналах и отсутствие таких различий при акустических предупреждающих сигналах связаны, главным образом, с первым этапом пространственной ориентировки внима ния, а именно с этапом отстройки от фиксации. Акустический сигнал автоматически отстраивал внимание от фиксационной рамки, тогда как зри тельный, напротив, притягивал его соответствен но к большой или малой рамке. Положительный эффект такого зрительного предынформирова ния достигался только в случае, когда оно было релевантно позиции предъявляемого стимула, то гда как неопределенность в локализации стимула заново запускала цикл настройки пространствен ного внимания, что влекло к проигрышу во BP да же по сравнению с условиями без предупреждаю щего сигнала. Интересно, что длительность этапа отстройки от фиксации обычно оценивают в 50 мс, что совпадает с наивысшей величиной эф фекта предупреждающего сигнала.

Для проверки предположения о характере свя зи пространственного внимания с типом преду преждающего сигнала, нами был проведен экспе римент 2, где предупреждающим сигналом слу жило выключение фиксационного стимула.

П С И Х О Л О Г И Ч Е С К И Й ЖУРНАЛ том 28 № 6 2007

56 |

В. БЕЛОПОЛЬСКИЙ, А. БЕЛОПОЛЬСКИЙ |

Рис. 5. Пространственное расположение стимулов, ис пользованных в эксперименте 2: а - периферическая фиксационная рамка, б - центральная фиксационная рамка. Обозначенные штриховой линией окружности показывают места появления целевого стимула (чер ный квадрат).

ЭКСПЕРИМЕНТ 2

МЕТОДИКА

Стимулы и процедура. Было проведено срав нение эффектов включения и выключения пре дупреждающего стимула при выполнении задачи обнаружения. Как и в эксперименте 1, использо вали периферический и центральный предупре ждающий зрительный стимул, а также меняли длительность и вариативность ПУ, который в данном случае представлял собой "пустой" (gap) интервал. Задача обнаружения была усложнена и включала также определение стороны предъяв ления целевого стимула (справа или слева от цен тра фиксационной рамки), о чем испытуемые со общали бинарным моторным ответом. Такая процедура была призвана уменьшить вероят ность антиципирующих реакций.

Фиксационными стимулами служили горизон тальная темно-серая рамка размером 17° х 2.5° или квадратная рамка со стороной 2.5°, которые предъявлялись на светло-сером экране компью тера. Стимулом для обнаружения был небольшой черный квадрат (0.4°), который мог с равной ве роятностью появиться в одной из четырех про странственных позиций, две из которых находи лись в правой, а две других - в левой части экрана. Фиксационную рамку зажигали на 1000 мс, после чего гасили и через варьируемый "пустой" интер вал предъявляли целевой стимул, который экспо нировали в течение 200 мс. Использовали две кнопки, на которые испытуемые нажимали пра вой и левой рукой соответственно: правой - при обнаружении стимула в правой части экрана, ле вой - при обнаружении стимула в левой части экрана. После правильного ответа на экране на 600 мс высвечивалось число - время реакции в

Рис. 6. Временная динамика эффекта предупреждаю щего сигнала в задаче обнаружения стороны предъ явления целевого стимула: а - смешанный, б— посто янный способ варьирования периода упреждения. Предупреждением служило выключение фиксацион ной рамки, периодом упреждения - темновой интер вал до появления стимула. Кружками обозначена се рия с маленькой рамкой, квадратами - с большой рамкой.

миллисекундах, после неправильного ответа - слово ОШИБКА. Интервал между пробами со ставлял 2000 мс. Используемые в эксперименте 2 стимулы и их пространственное расположение показаны на рис. 5.

План эксперимента. Основными независимы ми переменными в эксперименте 2 были:

1. Фиксационная рамка - центральная или пе риферическая;

2.Длительность ПУ - 0, 100, 200 или 500 мс;

3.Способ варьирования ПУ - блочный (все пробы в блоке из 120 проб имели фиксированную длительность "пустого" интервала) и смешанный (в блоке проб использовали разные длительности "пустого" интервала).

Зависимая переменная - время реакции (BP) испытуемого, измеренное с точностью до 1 мс.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Был проведен пятифакторный дисперсионный анализ (ANOVA) зависимости BP от факторов:

Размер фиксационной |

рамки (ФР |

- |

2 уровня) х |

х Длительность ПУ |

(2 уровня) |

х |

Варьирование |

ПУ (2 уровня) х Сторона предъявления (2 уров ня) х Испытуемые (8 уровней). Главные эффек ты были установлены только для факторов Дли тельность ny(F = 20.9; р < 0.001) и ФР (F = 43.4; р < 0.001). Это означает, что BP уменьшалось с увеличением ПУ и было выше для перифериче ской фиксационной рамки по сравнению с цен тральной (280 мс против 256 мс). Уровня значимо сти достигало только одно 2-факторное взаимо действие: Длительность ПУх Варьирование ПУ (F = 5.8; р < 0.001). Графически эти результаты представлены на рис. 6.

П С И Х О Л О Г И Ч Е С К И Й ЖУРНАЛ том 28 № 6 2007

ВРЕМЕННАЯ ДИНАМИКА ЭФФЕКТА ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕГО СИГНАЛА |

57 |

||

Из рис. 6 видно, что при обоих способах варьи |

|

|

|

рования ПУ скорость реакции резко возрастает |

|

|

|

при ПУ = 100 мс (по сравнению с ПУ = 0 мс), но |

|

|

|

далее при смешанном способе варьирования ПУ |

|

|

|

она продолжает монотонно увеличиваться с воз |

|

|

|

растанием длительности ПУ, тогда как при блоч |

|

|

|

ном остается на постоянном уровне. Более того, |

|

|

|

даже при ПУ = 0 мс, т.е. когда целевой стимул |

|

|

|

предъявляли одновременно с выключением фик |

|

|

|

сационной рамки, блочный способ варьирования |

|

|

|

ПУ давал выигрыш в 20-25 мс, если сравнивать с |

|

|

|

аналогичными условиями предъявления при сме |

|

|

|

шанном способе варьирования ПУ. Во всех случа |

|

|

|

ях динамика эффекта выключения предупрежда |

|

|

|

ющего сигнала не зависит от типа фиксационной |

|

|

|

рамки. |

|

|

|

Таким образом, учитывая сказанное ранее при |

Рис. 7. Результаты эксперимента 1 для блоков проб с |

|

|

обсуждении результатов эксперимента 1, можно |

ПУС = 350 мс и случайной локализацией целевого сти |

|

|

заключить, что свой вклад в эффект предупре |

мула. Кривые относятся к разным типам предупре |

|

|

ждающего сигнала: акустическому (темные ромбы), |

|

||

ждающего сигнала вносят и процессы общей ак |

|

||

зрительному периферическому (светлые квадраты) и |

|

||

тивации, и процессы ориентировки зрительного |

зрительному центральному (темные треугольники). |

|

|

пространственного внимания. При смешанном |

|

|

|

способе варьирования ПУ интенсивность состоя |

ленных временных затрат по сравнению с перифе |

||

ния активации (готовность) нарастает к послед |

|||

ней временной позиции ПУ, тогда как при посто |

рическим предупреждающим стимулом. В экспери |

||

янном ПУ максимум активации достигается к лю |

менте 2 отстройка от фиксационных зрительных |

||

бому ожидаемому ПУ в диапазоне 100-500 мс. |

стимулов - и периферического, и центрального - |

||

Процессы же ориентировки зрительного про |

осуществлялась автоматически, за счет гашения |

||

странственного внимания относятся к ранним |

этих стимулов. Результаты показывают, что в |

||

этапам развития состояния активации и составля |

этом случае легче было отстроиться от централь |

||

ют его фазическую компоненту. |

ного фиксационного стимула, чем от перифери |

||

|

ческого, что выражалось в показателях BP обна |

||

ОБЩЕЕ ОБСУЖДЕНИЕ |

ружения. Можно предположить, что при выклю |

||

чении периферического фиксационного стимула |

|||

|

|||

Результаты эксперимента 1, относящиеся к |

внимание продолжало удерживаться в той же |

||

включению зрительного предупреждающего сиг |

пространственной зоне, поскольку именно там |

||

нала при случайной локализации целевого стиму |

ожидалось появление целевых стимулов, тогда |

||

ла, могут быть напрямую сопоставлены с резуль |

как выключение центрального фиксационного |

||

татами эксперимента 2, где предупреждающим |

стимула приводило систему пространственного |

||

сигналом служило выключение зрительного пре |

внимания в состояние полной готовности к захва |

||

дупреждающего сигнала. Из этого сравнения сле |

ту нового стимула. Выключение центрального |

||

дует одно принципиальное сходство - значимое |

фиксационного стимула производит эффект, по |

||

уменьшение BP на относительно коротких диапа |

добный эффекту акустического предупредитель |

||

зонах ПУ. Вместе с тем, между ними имеется и су |

ного сигнала. Подтверждение сказанному можно |

||

щественное различие: приоритет перифериче |

получить из сравнения результатов эксперимента |

||

ского предупреждающего сигнала над централь |

2 (смешанный способ варьирования ПУ), кото |

||

ным в первом случае и прямо противоположный |

рые приведены на рис. 6а, и результатов экспери |

||

эффект - во втором. |

мента 1 для ПУС = 350 мс, серий со случайной ло |

||

Логично связать выявленные различия именно |

кализацией целевого стимула при акустическом, |

||

с временными затратами на отстройку внимания |

зрительном центральном и зрительном перифе |

||

от фиксационного стимула (рамки). В экспери |

рическом предупреждающих сигналах (рис. 7). |

|

|

менте 1 вспыхивающий центральный зрительный |

Событийно обе сравниваемые ситуации очень |

||

предупреждающий стимул привлекал и задержи |

|||

вал внимание в обозначенной им зоне, так что |

близки, за исключением способа подачи преду |

||

при случайной локализации целевого стимула |

преждающего сигнала (включение или выключе |

||

требовалась перенастройка внимания с централь |

ние). Средняя кривая на рис. 7 и верхняя кривая на |

||

ной рамки на постоянно светящуюся перифери |

рис. 6а отражают динамику BP обнаружения при |

||

ческую, охватывающую позиции всех стимулов. |

периферическом зрительном предупреждающем |

||

Понятно, что такая перенастройка требует опреде- |

сигнале, а верхняя и нижняя кривые - BP на цен- |

||

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 28 № 6 2007

58 |

В. БЕЛОПОЛЬСКИЙ, А. БЕЛОПОЛЬСКИЙ |

тральный фиксационный стимул и BP на акусти ческий сигнал, соответственно.

ВЫВОДЫ

1.Эффект предупреждающего сигнала связан

сповышением готовности к реагированию и в за даче обнаружения выражается в постепенном снижении BP при увеличении ПУ до 1350 мс.

2.Предупреждающий сигнал запускает как процессы общей активации внимания, так и более быстрые процессы ориентировки зрительного пространственного внимания, которые могут принести дополнительный выигрыш или проиг рыш во BP обнаружения при небольших величи нах ПУ.

3.Кроме модальности предупреждающего сиг нала, его эффективными характеристиками мо гут быть: пространственная позиция, размер и способ его подачи - включение или выключение. На результаты обнаружения влияют также вре менная и пространственная неопределенность це левого стимула.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.Белопольский В.И. Внешнее и внутреннее управ ление размером зоны фокального зрительного внимания // Сенсорные системы. 1989. Т. 3. № 1. С. 48-55.

2.Alegria J. Sequential effects of foreperiod duration: Some strategical factors in tasks involving task uncer tainty // Attention and performance V / Eds. P. Rabbit, S. Dornic. L.: Academic Press, 1975.

3.Baumeister A., Joubert C. Interactive effects on reaction time of preparatory interval length and preparatory inter val frequency // Joum. of Experimental Psychol. 1969. V. 82. P. 393-395.

4.Bevan W., Hardesty D., Avant L. Response latency with constant and variable interval schedules // Percept, and Mot. Skills. 1965. V. 20. P. 969-972.

5.Botwinick J., Brindley J. An analysis of set in relation to reaction time // Journ. of Experimental Psychol. 1962. V. 63. P. 568-574.

6.Davis R.C., Green F. Intersensory differences in the ef fect of warning signals on reaction time // Acta Psychologica. 1969. V. 30. P. 155-167.

7.Fernandez-Duque D., Posner M.I. Relating the mecha nisms of orienting and alerting // Neuropsychologia. 1997. V. 35. № 4. P. 477-486.

8.Fisher В., Weber H. Express saccades and visual atten tion // Behav. and Brain Science. 1993. V. 16. P. 553610.

9.Kohfeld D.L. Stimulus intensity and adaptation level as determinants of simple reaction time // Journ. of Experi mental Psychol. 1968. V. 76. P. 468-473.

10.Kohfeld D.L. Effects of intensity of auditory and visual ready signals on simple reaction time // Journ. of Exper imental Psychol. 1969. V. 82. P. 88-95.

11.Naatanen R. The diminishing time-uncertainty with the lapse of time after the warning signal in reaction-time experiments with varying fore-periods // Acta Psychologica. 1970. V. 34. P. 399-419.

12.Niemi P. Stimulus intensity effects on auditory and visu al reaction processes // Acta Psychologica. 1979. V. 43.

P.299-312.

13.Niemi P., Naatanen R. Foreperiod and simple reaction time // Psychol. Bulletin. 1981. V. 89. P. 133-162.

14.Posner M.I. Orienting of attention // Quart. Joum. of Ex perimental Psychol. 1980. V. 32. P. 3-25.

15.Posner M.I., Cohen Y. Components of visual orienting// Attention and Performance X / Eds. H. Bouma, D.G. Bouwhuis. Hillsdale: LEA, 1984. P. 531-556.

16.Pulkin B.V. Programming without programming: The system Butterfly for professional psychologists // Behav. Res. Meth., Instr. and Computers. 1996. V. 28. № 4.

P.577-583.

TIME COURSE OF THE WARNING EFFECT IN THE DETECTION TASK

V.I. Belopolsky*, A. V. Belopolsky**

*PhD, head of editorial and publishing department. Psychological Institute ofRAS, Moscow

**PhD, research assistant, Vrij University, Amsterdam, the Netherlands

Factors affected time dynamics of warning signal effect in the detection task were studied. Independent variables were modality, spatial and temporal properties of warning signal as well as variability of the foreperiods (perma nent, alternating, mixed) and validity of reaction stimulus. The results show general trend in reducing RT with increasing foreperiod up to 1.5 s, although most prominent events occur at the range 100-350 ms. The data are considered as support for two attentional components of warning effect, namely, alertness and orienting.

Key words: warning signal, reaction time, foreperiod, attention.

П С И Х О Л О Г И Ч Е С К И Й ЖУРНАЛ том 28 № 6 2007

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, 2007, том 28, № 6, с. 59-68

КР О С С К У Л Ь Т У Р Н АЯ

ИЭТНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ЭТНОКУЛЬТУРАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И САМОРЕГУЛЯЦИЯ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ

(НА ПРИМЕРЕ РУССКИХ И ТАТАР)

©2007 г. А. О. Прохоров*, И. Г. Ларионова**

*Доктор психологических наук, зав. кафедрой общей психологии Казанского государственного университета, Казань

**Кандидат психологических наук, зав. кафедрой общей и социальной психологии Нижнекамского филиала Московского гуманитарно-экономического института, Нижнекамск

Представлены результаты исследования особенностей психических состояний и их саморегуляции у жителей Татарстана с разной этнокультуральной идентичностью. Показано, что русских и татар как представителей больших социальных групп характеризуют различия в частоте актуализации психических состояний. Обнаружено, что нравы, обычаи и традиции этносов через этнокультуральные факторы, такие как этническое самосознание, конфессиональная принадлежность и др., влия ют на специфику применяемых средств и способов саморегуляции психических состояний.

Ключевые слова: психические состояния, саморегуляция, этнокультуральная идентичность.

Регуляция является одной из базовых катего |

правленность. Выделено четыре уровня саморегу |

рий психологии, это функция психического, кото |

ляции состояния, для каждого из которых опреде |

рая применительно к субъекту, осуществляется |

лены ведущий компонент структуры и способы |

как саморегуляция и гетерорегуляция. Различ |

саморегуляции, отнесенные к тому или иному эле |

ные стороны проблемы саморегуляции рассмат |

менту психологической структуры деятельности. |

риваются в ряде работ [2, 3, 7, 8, 10, 11, 13, 15-17, |

|

23,32 и др.]. Установлено, что саморегуляция пси хической деятельности проявляется в различных формах и психологических феноменах, в том чис ле и в саморегуляции психических состояний.

Анализ данных литературы показывает, что регуляция психических состояний обусловлена влиянием психологических механизмов, исследо вание которых в настоящее время осуществляет ся с разных позиций [6, 10, 11, 20 и др.]. Так, мож но говорить о двух относительно разработанных концепциях саморегуляции психических состоя ний, представляющих системно-деятельностную [10, 11] и структурно-функциональную модели саморегуляции [27, 28].

Системно-деятельностный подход, предлагае мый Л.Г. Дикой для изучения саморегуляции функциональных состояний, возникающих в про цессе адаптации к экстремальным условиям дея тельности, сочетает принципы системного подхо да и анализа составляющих структуры деятельно сти [10, 11]. В данной концепции соотнесены способы и приемы саморегуляции с составляющи ми их компонентами психологической структуры деятельности. Уровни саморегуляции определя ются по их отношению к таким характеристикам активности, как произвольность/непроизволь ность, осознаваемость/неосознаваемость, целена

Согласно развиваемому нами подходу целост ная функциональная структура саморегуляции психических состояний представляет собой иерархическую организацию, в основании кото рой находятся механизмы регуляции отдельного психического состояния [27, 28]. Достижение це ли - желаемого состояния — осуществляется че рез цепь промежуточных состояний, переход между ними происходит при использовании раз личных психорегулирующих средств и приемов. Информация о достижении необходимого состоя ния, т.е. насколько переживаемое состояние со ответствует искомому, реализуется при помощи обратной связи. Благодаря рефлексии, образу ак туального и желаемого состояния осуществляет ся оценка, сличение актуального состояния с ис комым. В случае необходимости, субъектом вно сится коррекция в применяемые способы и приемы саморегуляции. Процесс регуляции со вершается при активном участии психических процессов (восприятия, представлений, мнемических процессов, мышления и др.), с опорой на пси хологические свойства личности (темперамент, характер и др.), он мало эффективен в случае от сутствия соответствующей мотивации субъекта и личностного смысла. Процесс регуляции состоя ний при осознанном регулировании несет на себе

59

60 |

ПРОХОРОВ, ЛАРИОНОВА |

отпечаток личностной значимости для субъекта ("значение для меня").

Целостная структура саморегуляции психиче ских состояний характеризуется разной степенью устойчивости, осознанности, обусловлена специ фикой жизнедеятельности и особенностями лич ностной организации. Направленность жизни субъекта "задает" (создает) целостную структуру саморегуляции состояний. Она проявляется в сло жившихся формах поведения, в продуктивности и успешности жизнедеятельности субъекта, типич ных системно-функциональных механизмах, ле жащих в основе регуляции.

Регуляция осуществляется в конкретной соци альной среде, на фоне культуральных, этниче ских, профессиональных и др. влияний, при опре деленной социальной ситуации жизнедеятельно сти, связанной с местом субъекта в малой группе: его социальными ролями, статусами и пр.

Анализируя национальные особенности как проявления макросоциальных признаков, можно заметить, что роли, нормы, ценности и символы, как элементы социально-специфического опыта, санкционируют, регламентируют, регулируют и направляют поведение индивида [24]. Так, в кол лективном исследовании, посвященном взаимо связи психологии и культуры, показано, что не только психологические процессы влияют на культуру, но и культура воздействует на них [39]. Культуральные различия присутствуют в комму никации, внимании, восприятии, мышлении, са морегуляции и др. Отечественными исследовате лями установлено, что фольклор, народные праздники как элементы культуры, связаны с формированием этнической идентичности субъ екта [9, 14, 35]. Ранее эти закономерности были обнаружены Л.С. Выготским, который утвер ждал, что социокультурная среда влияет на структуру, тип самосознания, характер его разви тия [5].

Усвоение этнокультурной информации проис ходит как непроизвольно (бессознательно, осно вываясь на подражании), так и осознанно, в ходе социализации. Характер народа проявляется не только в обычаях, но и в его ситуативном самовы ражении, что может найти свое отражение в осо бенностях саморегуляции не только поведения, но и психических состояний.

В настоящее время этнокультуральные осо бенности саморегуляции психических состояний исследованы недостаточно. Изучалась моральная детерминация поведения представителей различ ных этносов [12], стереотипы поведения женщин в России и США [22], выявлялись особенности кросскультурных различий в стратегиях совладающего поведения [18]. На эмпирическом матери але было подтверждено влияние этнического фактора на психологические характеристики. Но

этнокультуральная обусловленность особенно стей саморегуляции психических состояний до сих пор не исследовалась.

Можно выделить ряд работ, подтверждающих воздействие культуры на эмоциональные явле ния: отмечается наличие типичных для каждой культуры правил выражения, которые подавля ют одни и стимулируют другие виды лицевой экс прессии в конкретных социальных условиях [37]; подтверждена гипотеза, о более высокой точно сти опознания эмоционального выражения пред ставителей своей культуры [38]; признается нали чие некоторых культурных особенностей в ис пользовании категорий причин эмоций [40, 42]; выявлены как сходство, так и различие в процес сах оценки студентами США и Индии параметров эмоциональных явлений [41] и др.

Для объяснения полученных фактов привле каются многообразные теории, опирающиеся на стержневые особенности различных культур. Наиболее популярной является модель, предпо лагающая разделение всех культур на "индивиду алистические" и "коллективистские", кроме того, выделяют ориентацию культуры на поощрение чувства вины или стыда, различаются они по сте пени эмоционального контроля, по дифференцированности и ряду других признаков [19]. Именно этими категориями и объясняются отличия в эмо циональных явлениях, хотя наряду с данными факторами используются и такие, как отношение к своим и чужим, социальные стереотипы, соци альные ориентации, влияние религиозных веро ваний [4].

Если сравнивать русских и татар, проживаю щих на единой территории, то ситуации жизнеде ятельности у них практически идентичны, также близок и образ жизни. Особенности же личност ной организации, по-видимому, будут различать ся у исследуемых нами этносов, т.к. формируются они в специфических этнокультуральных средах.

Наши представления, в соответствии с выска занными выше взглядами, опираются на следую щие положения:

1) становление способов саморегуляции проис ходит в ходе онтогенеза, поэтому социальная сре да, в частности, национальные и культуральные ее особенности, будут влиять на специфику спо собов саморегуляции;

2)влияние социальной среды будет различным

взависимости от активности субъекта. Это мо жет проявляться, например, в том насколько ин дивид ассоциирует себя со своим этносом, на сколько развита его этнокультуральная идентич ность.

Таким образом, по нашему мнению, социаль ная среда (большие социальные группы), пред ставленная нравами, обычаями, традициями и др., опосредованно через этническое самосознание

П С И Х О Л О Г И Ч Е С К И Й ЖУРНАЛ том 28 № 6 2007