Социология массовой коммуникации (методическое пособие УлГТУ)

.pdfОдним из авторов, предпринявших прояснить психологические подходы к принятию решений, был видный польский специалист в области теории принятия решений профессор Юзеф Козелецкий. В своей работе «Психологическая теория решений» (1979) он выделил четыре этапа в процессе принятия решения:

создание субъективного представления о задаче;оценка последствия принятия альтернативных решений;

прогнозирование условий, определяющих эффективность при принятии альтернативных решений;

принятие решения на основе выбора из всех рассмотренных альтернатив.

Решение – это выбор альтернативы. После принятия решения субъект начинает перебирать альтернативные способы, пути решения проблемы. На данном этапе принятия решения исключительно значимым является аналитический ум субъекта.

Принятие решения, как правило, направлено на достижение результата, успеха в конкретной деятельности. Успех в любой сфере деятельности зависит не только от способностей, навыков, знаний, но и от мотивации достижения. Человек с высоким уровнем мотивации достижения настойчиво работает, стремясь достичь намеченных целей.

Уровень мотивации в деятельности и принятие решения определяются:значимостью достижения успеха;надеждой на успех;

субъективной оценкой вероятности достижения успеха;субъективными эталонами достижения.

Субъект с мотивацией достижения успеха попытается найти оптимальный вариант решения проблемы, будет отвергать слишком сложные и очень легкие пути, которые предположительно могут привести к успеху в решении проблемы. Мотивация достижения определяет преимущества и ограничения, присущие личности как субъекту саморегуляции и как лицу, ответственному за принятие профессиональных решений.

Субъекты с сильной мотивацией успеха отличаются:стремлением достичь высоких результатов (успехов);стремлением делать все как можно лучше;выбором сложных заданий и желанием их выполнить;стремлением совершенствовать свое мастерство.

Субъекты с мотивацией избегания неудачи обычно выбирают наиболее легкие возможные пути достижения успеха. Уровень субъективного «акме» у них довольно низкий. (Акме (от греч. akme – вершина, острие) – период наивысшего расцвета творческой деятельности; зрелость развития личности).

171

Оценка последствий альтернативных решений необязательно происходит в процессе интеллектуальной активности с опорой на знания, умения и способности. Выбор способа решения проблемы может быть стимулирован эмоциональным состоянием субъекта, под влиянием авторитетного, обожаемого человека в состоянии эйфории, без учета собственных возможностей и ситуационных обстоятельств. Таковыми являются выборы с расчетом на «шанс» («авось»).

Мотивы достижения успеха или избегания неудачи являются личностными переменными и обусловлены базовыми характеристиками личности, такими как самооценка, направленность, ценностные ориентации, притязания и др.

Каждый принимающий решение должен быть готов к тому, что реализация принятых решений может привести к неудачам. Неудача, как правило, является следствием действия личностных факторов: низкого уровня мотивации, отсутствия компетентности; а также следствием игнорирования объективных условий – материальной, общественной и психологической реальности. Необходима длительная мотивация, увлечение процессом деятельности.

Качество принимаемого решения индивидом зависит от уровня его притязаний. Индивид с высоким реалистичным уровнем притязаний уверен в ценности своих действий при принятии решений. Принятие им решений связано с наличием устойчивых жизненных планов, стремлением к самоутверждению, ответственностью и готовностью к коррекции неудач за счет собственных усилий.

Умеренный уровень притязаний является условием принятия индивидом реалистичных, неамбициозных решений. Люди с таким уровнем притязаний уверены в себе, настроены на успех, соразмеряют свои усилия с ценностью достигаемого.

Люди с низким уровнем притязаний неспособны принимать серьезные решения, склонны к подчинению другим, часто беспомощны, осознают свои невысокие возможности, не имеют ясных представлений о перспективах своей жизни.

Проблема принятия решения всегда связана с проблемой риска, так как реализация принятого решения, как правило, происходит в условиях некоторой степени неопределенности. Неопределенности возникают из-за невозможности точного прогнозирования результатов действия и взаимодействия ситуационных и диспозициональных (личностных) факторов.

Одним из ведущих мотивирующих начал принятия решения для проявления активности в жизнедеятельности человека являются его потребности, обусловленные ценностными ориентациями.

Особенности принятия решения россиянами под влиянием рейтингов общественного мнения

172

Говоря об интересе к феномену общественного мнения в России и особенностях процесса принятия решения индивидом можно выделить некоторые особенности.

Российские исследователи общественного мышления, показывают, что процесс принятия решения россиян под влиянием рейтингов общественного мнения несколько затруднен.

Они называют несколько причин затрудняющих процесс принятия решения россиян под влиянием общественного мнения:

непонимание большинством населения происходящего в стране, потеря базовых ориентиров в жизни и, как следствие, чрезвычайная эмоциональная возбужденность, нестабильность реакций и оценок, склонность к шараханьям из стороны в сторону, зависимость высказываний от множества случайных, в том числе латентных, полностью скрытых от исследователя факторов;

беспримерная дифференцированность в отношении образов и стилей жизни, в том числе этнокультурная и региональная, и, как следствие, резкое неприятие позиций, возникающих из нестандартных пересечений множества социально-демографических оснований и с трудом поддающихся привычным классификациям;

чрезмерная усталость от огромного количества ежедневных забот и страданий и, как следствие, утрата доверия не только к существующей власти, но и к институтам власти как таковым, широкая распространенность общественно-политического абсентеизма, крайних форм выключенности из политического процесса, в том числе из процессов выражения (изучения) общественного мнения;

ярко выраженная внутренняя противоречивость взглядов, связанная с ориентациями на многие новые ценности при сильной приверженности к большинству старых, и, как следствие, беспрецедентная мозаичность сознания, граничащая с массовой шизофренией;

очевидное усиление в составе массового сознания множества иррациональных форм его существования и выражения, которые решительно не совпадают с собственно общественным мнением и потому не должны идентифицироваться в качестве такового;

резкое оскудение и прямая порча языковых средств выражения имеющегося у масс рационального знания – часть идущего в обществе процесса разрушения естественного языка, затронувшего как его общую семантику, так и лексику непрофессионального гражданского общения.

Наряду с социальными предпосылками затрудняющими (или способствующими) процесс принятия решения индивида под влиянием общественного мнения существуют и естественные, обусловленные сложностью самого феномена, наличием стадий (этапов) его формирования: от возникновения первых суждений в группе, до уяснения смысла вопроса (проблемы).

173

Высокая степень фрагментации, нестабильности, иррациональности общественного мнения россиян, позволяет в принципе его легко игнорировать, за исключением отдельных ситуаций, прежде всего, выборов. Неслучайно большинство исследований общественного мнения России, так или иначе, связано с подсчетом рейтингов популярности.

Низкий статус общественного мнения в России объясняется не только его незрелостью, но и неразвитостью институтов гражданского общества. Действенно-практический характер общественного мнения проявляется, как правило, не сам по себе. Для своего практически-действенного выражения он требует определенных организационных форм – институтов и организаций, которые, опираясь на поддержку общественного мнения способы вести длительный и регулярный диалог с властью или бизнесструктурами. Вне этих форм сила давления общественного мнения может проявиться в основном лишь в отдельных спонтанных акциях протеста.

Таким образом, на процесс формирования общественного мнения существенное влияние оказывают массовые коммуникации, способные сформировать его как положительным, так и негативным. С помощью средств массовых коммуникаций можно управлять общественным мнением.

Вопросы для закрепления изученного материала

1.Сформулируйте понятие общественного мнения, раскройте его сущность.

2.Назовите объекты и субъекты общественного мнения.

3.Покажите роль массовой и межличностной коммуникации в формировании общественного мнения.

4.Раскройте роль пропаганды в формировании общественного мнения.

5.Обоснуйте роль СМК в формировании общественного мнения.

6.Что такое «спираль молчания»?

7.Роль рейтингов в выражении общественного мнения.

174

РАЗДЕЛ III. МАССОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ КАК ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ГЛАВА 8. ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ АСПЕКТ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ

8.1. Массово-коммуникативная деятельность как процесс

Массовая коммуникация является специфической формой социальной деятельности.

Социальная деятельность – это динамическая система взаимодействия субъекта (индивид, группа, общность) с внешним миром, в процессе которого происходит реализация поставленных субъектом целей и задач.

Социальная деятельность детерминируется потребностями и интересами объединенных в группы (коллективы) людей и осуществляется в разных сферах.

Деятельность индивида (группы) характеризуется ценностными ориентациями, социальными ожиданиями, мотивами, установками, а также средствами, с помощью которых эта деятельность осуществляется. Результаты социальной деятельности прямо зависят от активности субъекта, то есть его способности и желания осуществлять общественно-значимые действия на основе освоения достижений материальной и духовной культуры.

Применительно к массовой коммуникации как деятельности, можно отметить, что:

это процесс, деятельность;субъектом выступает источник информации, коммуникатор;

объектом выступает аудитория (массы, социальная группа, публика, индивид);

деятельность массовых коммуникаций направлена на удовлетворение потребностей и интересов населения в информации;

деятельность средств массовых коммуникаций базируется на специфических и общечеловеческих ценностях;

результатом деятельности массовой коммуникации является формирование или видоизменение общественного сознания.

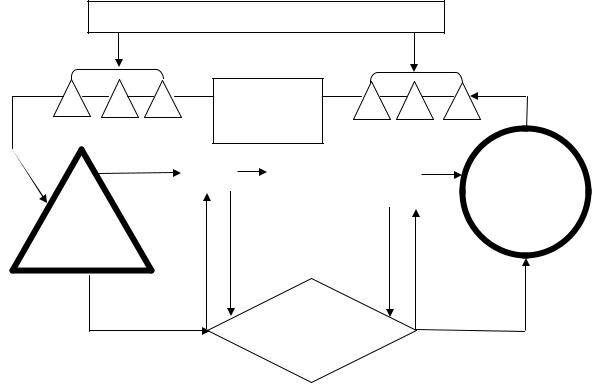

Деятельность массовых коммуникаций можно представить в виде процесса.

Социальный процесс (от лат. Processus – продвижение, прохождение) – это:

175

1.Последовательная смена явлений, состояний, событий, ситуаций, стадий и т.п.;

2.Совокупность последовательных действий, направленных на достижение определенных результатов и целей;

3.Порядок осуществления деятельности кого-либо, чего-либо. Основными элементами процесса коммуникации являются: субъект,

содержание, средства передачи и объект (рис. 8.1).

Коммуникацию как процесс можно представить в следующем виде.

Условия и средства обратной связи

Обратная

связь

Цель |

|

Содержание |

|

|

коммуникации; |

|

|

|

|

Объект |

|

|

|

информация |

|

|

|||

|

|

|

|

Субъект

Средства и условия коммуникации

Рис. 8.1. Процесс коммуникации

Элементы процесса коммуникации мы рассмотрим в этой лекции, а некоторые уже рассмотрели.

Уникальность коммуникационного процесса в СМК связана с его сле-

дующими свойствами:

диахронность – коммуникативное свойство, благодаря которому сообщение сохраняется во времени;

диатопность – коммуникативное свойство, позволяющее информационным сообщениям преодолевать пространство;

мультиплицирование – коммуникативное свойство, благодаря которому сообщение подвергается многократному повторению с относительно неизменным содержанием;

176

симультанность – свойство коммуникационного процесса, позволяющее представлять адекватные сообщения множеству людей практически одновременно;

репликация – свойство удвоения воздействия массовых коммуникаций. Массовую коммуникацию как процесс можно рассмотреть на примере

моделей коммуникативной деятельности.

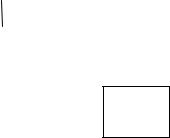

Линейная модель коммуникации Клода Шеннона.

Иногда ее называют трансмиссионной моделью К.Шеннона – У.Уивера.

Американский ученый К.Э.Шеннон, работая во время Второй мировой войны инженером в лаборатории телефонной фирмы Bell System создал теорию визуализации цифровых коммуникаций. Основные положения ее изложены в книге «Математические теории коммуникаций» (1949), написанной совместно с У.Уивером.

Основываясь на идеях русского математика А.А.Маркова и работах американца Р.Хартли, К.Шеннон построил модель коммуникации со следующими элементами:

источник информации – производит сообщение;передатчик или кодировщик – преобразует сообщение в сигналы, пе-

редающиеся передаче (трансформация звуков человеческой речи в электрический сигнал);

канал – средство передачи сигнала;декодер или ресивер – реконструирует сообщение из сигнала;

приемник – персона или аппарат, получающий сообщение.

Шеннон предположил существование еще одного элемента, присутствующего на пути от источника к передатчику, который назвал «семантическим шумом». Последний может быть атрибутом многих коммуникационных систем.

К примеру, коммуникатор А, сказавший, что любит рыбу, может быть понят тремя реципиентами практически одинаково, однако на нейросемантическом уровне они могут сохранить эту информацию в своем мозгу в разном виде:

1.А – любит есть рыбу.

2.А – рыбак, любит ловить рыбу.

3.А – аквариумист.

Семантический шум следует отличать от технического, атмосферного шумов, которые могут быть атрибутом канала передачи.

Выдвинутое Шенноном понятие семантического шума впоследствии стали связывать с избыточностью, под которой понимается регулярная повторяемость сообщений, позволяющая донести желаемую информацию до получателя даже в случае помех (информационного шума).

177

По мнению американского математика и философа Ноберта Винера, именно избыточность – основа получения правильной информации. Широко применяемые в практике массовых коммуникаций многократные повторы важных сообщений, которые должны быть доведены до сознания аудитории, представляют собой реализацию принципа избыточной информации, коренящегося в психофизиологических основах деятельности человеческого мозга, опирающегося на огромную избыточность информации. Избыточность можно считать приёмом пропаганды в деятельности средств массовых коммуникаций.

Линейную модель коммуникации Шеннона обычно изображают в следующем виде (рис. 8.2).

|

|

|

Сигнал |

|

|

|

|

Полученный |

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

сигнал |

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Источник |

|

Передатчик |

|

Кодировщик |

|

Канал |

|

|

|

Декодировщик |

|

Получатель |

|

Место |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

информации |

|

|

|

|

|

|

|

|

назначения |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Источник

шума

Рис. 8.2. Линейная модель коммуникации К.Шеннона

Известно, что осознанно мы воспринимаем порядка 10–100 битов информации в секунду, тогда как наши органы чувств – зрение, слух, осязание, обоняние – за это же время воспринимают тысячи и миллионы единиц информации на подсознательном уровне. На этой способности человеческого мозга основаны некоторые манипулятивные техники.

В разговорной речи, считает российский социолог Алла Черных, избыточность достигает 72%; в телефонных разговорах лишь 3% информации полезны, а 97% избыток; в деловых и научных текстах избыточность составляет 85%. Назрела необходимость достичь унификации, в том числе терминологической, с целью избежать путаницы и неверного толкования.

Модель Г.Д.Лассуэлла мы рассмотрели ранее.

Его пять вопросов – Кто говорит? Что говорится? По какому каналу? Кому говорится? С каким эффектом? – одновременно и базовые элементы структуры коммуникации и обозначения предметных областей коммуникационных исследований.

Впоследствии эта цепочка вопросов удлинилась. Появились новые: 1. Почему? – О причинах коммуникации.

178

2.Каким образом, какими средствами? – О технике коммуникации.

3.Как результат коммуникации воздействовал на самого коммуникатора? – О наличии обратной связи.

Тем не менее «пятичлен» Лассуэлла сохранил свое значение в качестве базового для всех последующих моделей.

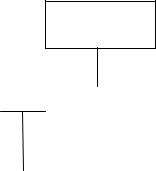

Функциональная модель Романа Якобсона.

Российский теоретик в лингвистике, поэт, фонолог, грамматик и специалист в области коммуникаций Роман Осипович Якобсон (1896–1982) большую часть своей жизни проработал профессором Массачусетского технологического университета. Модель речевой коммуникации Р. Якобсон представлял в следующем виде (рис. 8.3):

Контекст

Отправитель |

|

Сообщение |

|

|

Получатель |

||||

(адресант) |

|

|

|

|

|

|

(адресат) |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Код |

|

|

|

Контакт |

|

||

|

|

(язык) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 8.3. Модель речевой коммуникации по Р.Якобсону

Для описания процесса коммуникации Р.Якобсон выделил следующие функции участников этого процесса:

1.Эмотивная (экспрессивная) – связана с адресантом и имеет целью выражение его отношения к тому, что он говорит.

2.Конативная (от лат. Conatus – влечение) – отражает ориентацию на адресата. Сюда подпадает в числе прочего повелительное наклонение. Эта функция выражает непосредственное воздействие на собеседника.

3.Фатическая – ориентирована на контакт. Для нее важна не передача информации, а поддержание контакта. Это разговоры о погоде, ставках тотализатора или футбольном матче во время празднования дня рождения, где самым важным становится не новизна информации, а процесс поддержания контакта.

4.Метаязыковая – связана с кодом: не зная слова, мы можем спросить о его значении и получить ответ, который может быть описательным,

спомощью других слов или просто дан с помощью показа предмета.

179

5.Поэтическая – направлена на сообщение. Это центральная функция словесного искусства, для которого характерно большее внимание к форме, чем к содержанию сообщения. Наша бытовая речь более сориентирована на содержание.

6.Референтивная (денотативная, когнитивная) – сориентирована на контекст и представляет собой отсылку на объект, о котором идет речь в сообщении.

Как видим, деятельность массовой коммуникации представляет собой процесс, как совокупность последовательных действий на достижение определенных результатов и целей посредством передачи информации.

Специфика массовых коммуникаций как процессуальной деятельно-

сти, использующей развитые технологические средства, проявляет в следующем:

1.Помимо чисто речевой деятельности в массовой коммуникации широко используют и другие системы знаков – символы, визуальные образы, звук.

2.Особенностью массовой коммуникации является небуквальное (стратегическое или манипулятивное, в терминологии Ю.Хабермаса) использование знаковых систем. Манипулятивные намерения обычно скрыты, замаскированы под рациональные коммуникативные действия.

3.Создание информационного продукта включает в себя множество действий различных его участников, что находит свое выражение в иерархии этой деятельности (программа новостей – репортаж в этой программе

–цитата в репортаже), причем смысл каждого из элементов зависит от того, в какое именно более крупное действие они вложены.

4.В рамках опосредованной массовой коммуникации знаковое действие не спонтанно, но готовится заранее, распадаясь на две части:

процесс подготовки информационного продукта, осуществляемый журналистами, ход которого не зависит от воспринимающей стороны;

последующая «жизнь» этого продукта, которая практически независима от его создателей.

5. В силу того, что знаковое действие в процессе создания информационного продукта создается за пределами воспринимающей стороны (аудитории), скрыто изначально от потребителя этого продукта, происходит определенная разорванность коммуникации (в линейной схеме Шеннона – Уивера это выглядит в виде асимметрии обратной связи).

Взаимная скрытость – производителя информационного продукта от аудитории и восприятия его аудиторией от журналистов – формирует центральную особенность этого целостного, по сути, процесса – возникновение непредвиденных последствий распространения информации (это может быть односторонность принятия аудиторией информации, отказ от нее, гиперболическое следование неверно понятым рекомендациям и т.п.).

180