6 курс / Кардиология / Джон_Кэмм_Болезни_сердца_и_сосудов_2011

.pdfChen J., Wilkoff B.L., Choucair W. et al. Design of the Pacemaker REmote Follow-up Evaluation and Review (PREFER) trial to assess the clinical value of the remote pacemaker interrogation in the management of pacemaker patients // Trials. - 2008. - Vol. 3. - P. 18.

Petch M. Driving and heart disease // Eur. Heart J. - 1998. - Vol. 19. - P. 1165-1177.

Pinski S.L., Trohman R.G. Interferences in implantable cardiac devices, Part I // Pacing Clin. Electrophysiol. - 2002. - Vol. 25. - P. 1367-1381.

Niehaus M., Tebbenjohanns J. Electromagnetic interference in patients with implanted pacemakers or cardioverter-defibrillators // Heart. - 2001. - Vol. 86. - P. 246-248.

Hayes D.L., Wang P.J., Reynolds D.W. et al. Interference with cardiac pacemakers by cellular telephones // N. Engl. J. Med. - 1997. -

Vol. 36. - P. 1473-1479.

Kolb C., Schmieder S., Lehmann G. et al. Do airport metal detectors interfere with implantable pacemakers or cardioverter-defibrillators? // J. Am. Coll. Cardiol. - 2003. - Vol. 41. - P. 2054-2059.

Pinski S.L., Trohman R.G. Interferences in implantable cardiac devices, Part II // Pacing Clin. Electrophysiol. - 2002. - Vol. 25. - P. 1496-1509.

Roguin A., Schwitter J.,Vahlhaus C. et al. Magnetic resonance imaging in individuals with cardiovascular implantable electronic devices // Euro PACE. - 2008. - Vol. 10. - P. 336-346.

Streem S.B. Contemporary clinical practice of shock wave lithotripsy: a reevaluation of contraindications // J. Urol. - 1997. - Vol. 157. - P. 1197-1203.

Last R. Radiotherapy in patients with cardiac pacemakers.// Br. J. Radiol. - 1998. - Vol. 71. - P. 4-10.

Solan A.N., Solan M.J., Bednarz G. et al. Treatment of patients with cardiac pacemakers and implantable cardioverter-defibrillators during radiotherapy // Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. - 2004. - Vol. 59. -

P. 897-904.

Senthuran S., Toff W.D., Vuylsteke A. et al. Implanted cardiac pacemakers and defibrillators in anaesthetic practice // Br. J. Anaesth. - 2002. - Vol. 88. - P. 627-631.

Pfeiffer D., Tebbenjohanns J., Schumacher B. et al. Pacemaker function during radiofrequency ablation // Pacing Clin. Electrophysiol. -

1995. - Vol. 18. - P. 1037-1044.

Kappenberger L., Linde C., Daubert C. et al. Pacing in hypertrophic obstructive cardiomyopathy. A randomized crossover study. PIC Study Group // Eur. Heart J. - 1997. - Vol. 18. - P. 1249-1256.

Kappenberger L.J., Linde C., Jeanrenaud X. et al. Clinical progress after randomized on/off pacemaker treatment for hypertrophic obstructive cardiomyopathy. Pacing in Cardiomyopathy (PIC) Study Group // Euro PACE. - 1999. - Vol. 1. - P. 77-84.

Maron B.J., Nishimura R.A., McKenna W.J. et al. Assessment of permanent dual-chamber pacing as a treatment for drug-refractory symptomatic patients with obstructive hypertrophic cardiomyopathy: a randomized double-blind crossover study (M-PATHY) // Circulation. - 1999. - Vol. 99. - P. 2927-2933.

Brignole M., Menozzi C., Lolli G. et al. Long-term outcome of paced and nonpaced patients with severe carotid sinus syndrome // Am. J. Cardiol. - 1992. - Vol. 69. - P. 1039-1043.

Connolly S.J., Sheldon R., Roberts R.S. et al. - on behalf of the Vasovagal Pacemaker Study Investigators. The North American Vasovagal Pacemaker Study (VPS). A randomized trial of permanent cardiac pacing for the prevention of vasovagal syncope // J. Am. Coll. Cardiol. - 1999. - Vol. 33. - P. 1620.

Sutton R., Brignole M., Menozzi C. et al. Dual-chamber pacing in the treatment of neurally mediated tiltpositive cardioinhibitory syncope. Pacemaker versus no therapy: a multicenter randomized study // Circulation. - 2000. - Vol. 102. - P. 294-299.

Connolly S.J., Sheldon R., Thorpe K.E. et al. Pacemaker therapy for prevention of syncope in patients with recurrent severe vasovagal syncope: second vasovagal pacemaker study (VPS II): a randomized trial // JAMA. - 2003. - Vol. 289. - P. 2224-2229.

Raviele A., Giada F., Menozzi C. et al. A randomized, double-blind, placebo-controlled study of permanent cardiac pacing for the treatment of recurrent tilt-induced vasovagal syncope. The vasovagal syncope and pacing trial (SYNPACE) // Eur. Heart J. - 2004. - Vol. 25. - P. 1741-1748.

Garrigue S., Bordier P., Jais P. et al. Benefit of atrial pacing in sleep apnea syndrome // N. Engl. J. Med. - 2002. - Vol. 346. - P. 404-412.

Simantirakis E.N., Schiza S.E., Chrysostomakis S.I. et al. Atrial overdrive pacing for the obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome // N. Engl. J. Med. - 2005. - Vol. 353. - P. 2568-2577.

Pepin J.-L., Defaye P., Garrigue S. et al. Overdrive atrial pacing does not improve obstructive sleep apnoea syndrome // Eur. Respir. J. - 2005. - Vol. 25. - P. 343-347.

Viskin S. Cardiac pacing in the long QT syndrome: review of available data and practical recommendations // J. Cardiovasc. Electrophysiol. -

2000. - Vol. 11. - P. 593-600.

Parsonnet V., Bernstein A.D., Lindsay B. Pacemaker-implantation complication rates: an analysis of some contributing factors // J. Am. Coll. Cardiol. - 1989. - Vol. 13. - P. 917-921.

Lee K.L., Lau C.P., Tse H.F. et al. First human demonstration of cardiac stimulation with transcutaneous ultrasound energy delivery: implications for wireless pacing with implantable devices // J. Am. Coll. Cardiol. - 2007. - Vol. 50. - P. 877-883.

Rosen M.R., Brink P.R., Cohen I.S. et al. Cardiac pacing: from biological to electronic - to biological? // Circ. Arrhythmia Electrophysiol. -

2008. - Vol. 1. - P. 54-61.

ГЛАВА 28. НАДЖЕЛУДОЧКОВАЯ ТАХИКАРДИЯ

Jerónimo Farré, Hein J.J. Wellens, José M. Rubio

и Juan Benezet

РЕЗЮМЕ

Термин "наджелудочковые аритмии" включает в себя предсердные ЭС, наджелудочковую тахикардию (НЖТ) и фибрилляцию предсердий (ФП). Понятие НЖТ включает в себя предсердную тахикардию и АВ-узловую тахикардию. ТП считается наиболее частой формой предсердной тахикардии с механизмом макро-re-entry. По частоте встречаемости среди наджелудочковых аритмий на первом месте стоят предсердные ЭС, затем ФП и ТП. Хотя жизненный прогноз у пациентов с пароксизмальными НЖТ нередко благоприятный, их качество жизни чаще всего снижено. У пациентов с WPW-синдромом часто развивается пароксизмальная НЖТ или ФП; в исключительных случаях - внезапная смерть из-за возникновения ФП и трансформации в ЖТ вследствие очень короткого антероградного рефрактерного периода дополнительного проводящего пути. Непароксизмальные формы НЖТ встречаются редко. Постоянные НЖТ могут приводить к тахикардической кардиомиопатии с систолической дисфункцией ЛЖ, которая часто бывает обратима после купирования аритмии. Для установления типа НЖТ необходима ЭКГ в 12 отведениях в сочетании с вагусными или фармакологическими пробами. Пароксизмальная НЖТ может купироваться вагусными приемами, антиаритмическими препаратами, наружной электрической кардиоверсией и стимуляцией. Пароксизмальное ТП обычно купируется наружной электрической кардиоверсией и сверхчастотной стимуляцией предсердий. Хотя пароксизмальные и постоянные НЖТ разнообразны по локализации и механизмам возникновения, их обычно можно лечить с помощью техники катетерной абляции. Электроанатомическое картирование и навигационные системы способствуют проведению абляции сложных форм предсердной тахикардии. В современной практике хирургическое лечение НЖТ не играет существенной роли. Пациентам, у которых нельзя выполнить абляцию, может потребоваться длительная антиаритмическая медикаментозная терапия для профилактики рецидивов НЖТ.

ВВЕДЕНИЕ

НАДЖЕЛУДОЧКОВЫЕ АРИТМИИ И НАДЖЕЛУДОЧКОВАЯ ТАХИКАРДИЯ

Наджелудочковые аритмии представляют собой нарушения образования импульса, которые возникают в структурах, расположенных выше места деления пучка Гиса. Наджелудочковые тахиаритмии, характеризующиеся формированием более частого импульса, чем необходимо, включают в себя НЖТ и ФП. Понятие НЖТ включает предсердную тахикардию и АВ-узловые

тахикардии и исключает ФП. ТП представляет собой наиболее распространенную форму предсердной тахикардии с механизмом макро-re-entry. Синусовая тахикардия считается физиологически активным ответом, за исключением так называемой неадекватной синусовой тахикардии и синдрома постуральной ортостатической тахикардии. АВ-узловые тахикардии - это АВ-узловая реципрокная тахикардия; АВ-реципрокная тахикардия, включающая дополнительный путь проведения, непароксизмальную узловую тахикардию и постоянную узловую реципрокную тахикардию, использующую дополнительный путь проведения с удлиненным временем проведения в качестве ретроградного пути круга. Наджелудочковые аритмии также охватывают предсердные и АВ-узловые ЭС, нарушения функции синусового узла, миграцию синусового водителя ритма и нижнепредсердные ритмы.

В течение последних 40 лет с помощью катетерного картирования и стимуляционных методов были установлены источники происхождения и проводящие пути НЖТ. Это позволило определить новые ЭКГ-признаки и привело к развитию абляционной техники, вначале хирургических, а затем и катетерных методов. Недавно с помощью электроанатомического катетерного картирования и навигационных систем стала возможной 3D-реконструкция камер сердца, соединяющей эти морфологические модели с анатомией сердечно-сосудистой системы, полученной с помощью МРТ, МСКТ или ротационной рентгеноконтрастной ангиографии. Правильно расположить катетеры-электроды в сердце можно без рентгеновского контроля, используя инструменты для навигации катетера с помощью дистанционного управления.

ВИДЫ НАДЖЕЛУДОЧКОВЫХ ТАХИКАРДИЙ

Термин "пароксизмальная" относится к НЖТ, представляющей внезапный, обычно периодически повторяющийся, эпизод, а "непароксизмальная" - употребляется по отношению к фазовопродолжающейся наджелудочковой тахиаритмии. Этот вид тахиаритмии может быть "вторичной" (связанной с дополнительными триггерами), такими как непароксизмальная узловая тахикардия, или "первичной" (возникающей без провоцирующих факторов), такой как первичная постоянная НЖТ. "Постоянные" или "непрерывные" - это НЖТ, которые регистрируются постоянно или продолжаются более 50% времени при длительном мониторировании. Устойчивыми НЖТ считаются такие тахикардии, длящиеся более 30 с; неустойчивые - характеризуются менее длительными эпизодами. У пациентов с постоянной формой НЖТ может развиваться систолическая дисфункция ЛЖ (тахикардическая кардиомиопатия).

С точки зрения эпидемиологии, только предсердные ЭС (ФП не включены в эту главу, см. главу 29) и ТП считаются относительно распространенными аритмиями. Риск развития наджелудочковых аритмий меняется с возрастом. Частота возникновения заболеваний с использованием графиков Каплана-Майера была бы более значимой, чем доступные величины "частота заболеваний", "распространенность" или "совокупная частота заболеваний".

ПРЕДСЕРДНЫЕ И АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНЫЕ УЗЛОВЫЕ ЭКСТРАСИСТОЛЫ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Предсердные ЭС, или предсердные преждевременные сокращения представляют собой участки деполяризации в миокарде предсердий, которые возникают раньше ожидаемого волнового фронта нормальной СА-активации (рис. 28.1). Предсердные экстрасистолы отличаются от АВ-узловых эхоимпульсов, первичными в развитии которых становятся структуры, лежащие за пределами предсердий. Предсердные ЭС обычно берут начало в областях, отличных от нормального водителя ритма (синусового узла), и также относятся к "предсердным эктопиям". Предсердные ЭС могут быть изолированными или возникать парами (две последовательные предсердные ЭС); могут вызвать пробежку повторных предсердных ответов, ФП, ТП или реже какую-либо форму НЖТ.

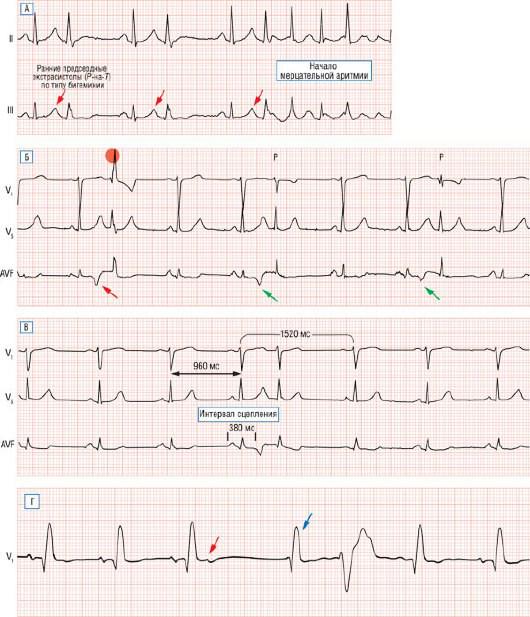

Рис. 28.1. А - ранние предсердные ЭС (Р-на-Т) по типу бигеминии, предшествующие началу ФП. Б - предсердные ЭС (красная стрелка) проводятся на желудочки с аберрацией по типу БПНПГ (красный круг). В отведении AVF реполяризация, предшествующая ранним желудочковым деполяризациям (стрелки), независимо от морфологии комплекса QRS, отличается от таковой, наблюдаемой в сердечных циклах, следующих за преждевременным сокращением. Две последние предсердные ЭС (зеленые стрелки) сопровождаются узким QRS, форма которого отличается от желудочкового комплекса, следующего за нормальным синусовым зубцом Р. В - тот же пациент, что и на вставке А. Предсердная ЭС с интервалом сцепления 380 мс сопровождается комплексом QRS, идентичным по морфологии таковому после синусового зубца P. Постэкстрасистолическая пауза является некомпенсаторной (см. текст).Г - блокированная предсердная ЭС (красная стрелка) приводит к "непредвиденной" паузе. Обратите внимание на изменение конфигурации реполяризации желудочков, включающей блокированную предсердную ЭС. Постэкстрасистолическая пауза в этом случае сопровождается не нормально проведенным синусовым зубцом Р,

а выскальзывающим комплексом из АВ-соединения (синяя стрелка).

Предсердная ЭС считается наиболее распространенной наджелудочковой аритмией. Низкая частота предсердных ЭС регистрируется при ХМ примерно у 60% молодых здоровых мужчин и женщин и почти постоянно после 50 лет. Их частота увеличивается с возрастом, при наличии органического заболевания сердца и состояний, склонных к развитию ФП (гипертиреоз, артериальная гипертензия, курение, алкогольная интоксикация, СН). У пациентов с "фокальной

ФП" предсердные ЭС обычно регистрируются во время периодов синусового ритма. Хотя предсердные ЭС распространены в раннем периоде после успешной электрической кардиоверсии ФП, остается спорным взаимосвязь их частоты и последующего рецидива ФП. Частые предсердные ЭС во время суточной регистрации ЭКГ у пациентов с острым ишемическим инсультом и недокументированными эпизодами ФП считаются маркерами повышенного риска последующей ФП.

АВ-узловые преждевременные сокращения - это деполяризации, происходящие из АВ-узла и пучка Гиса. Их следует отличать от АВ-узловых эхо-импульсов. Они менее распространены, чем предсердные или желудочковые ЭС.

ПАТОГЕНЕЗ

Предсердные ЭС происходят в результате повышенного автоматизма, триггерной активности или механизма re-entry. Предсердные ЭС, возникающие по механизму re-entry, следует отличать от АВ-узловых реципрокных эхо-ответов, возникающих в случае возвращения синусового импульса к предсердиям через медленный АВ-узловой путь или скрытый медленно-проводящий дополнительный тракт. Предсердные ЭС, ассоциированные с физической нагрузкой, могут свидетельствовать об их адренергической зависимости, в то время как более высокое распространение ночью или во время отдыха будет указывать на вагусный механизм. ЭС из АВсоединения возникают из-за повышенного автоматизма или триггерной фокусной активности.

ДИАГНОСТИКА

Предсердные ЭС часто бывают бессимптомными или могут ощущаться как пропущенное сокращение сердца, сердцебиение или тяжелый удар, "биение" в области шеи или покашливание. Предсердные ЭС с клиническими проявлениями обычно отмечаются в покое. Предсердные ЭС с очень коротким интервалом сцепления приводят к сокращению предсердий, которое совпадает с механической систолой желудочков (феномен Р-на-Т), приводя к "пушечным волнам" пульса на яремных венах, проявляющихся в виде ударов на шее. Некоторые пациенты с клиническими проявлениями предсердных ЭС становятся чрезвычайно тревожными, иногда могут развиться панические атаки с потливостью, одышкой, дискомфортом в груди, головокружением, онемением или чувством покалывания вследствие гипервентиляции. Предсердные ЭС часто протекают бессимптомно у пожилых людей, особенно с заболеваниями сердца. Время АВ-проведения, следующее за предсердной ЭС, а также психологический профиль пациентов влияют на проявления клинической симптоматики. Пациенты, перенесшие абляцию по поводу НЖТ, могут объяснять ощущения, обусловленные предсердными ЭС, как "начало тахикардии". В дальнейшем эти ощущения исчезают в результате либо лечения, либо уменьшения частоты предсердных ЭС. Предсердные ЭС с выраженной клинической симптоматикой могут длиться от нескольких минут или даже часов до нескольких недель или месяцев.

Электрокардиографически предсердные ЭС проявляются в виде преждевременного зубца Р, форма которого обычно отличается от нормального импульса синусового происхождения. Интервал сцепления предсердных ЭС представляет собой время от начала предсердной ЭС до начала предыдущего синусового зубца Р (см. рис. 28.1, В). Большинство предсердных ЭС "разряжают" синусовый узел, так что пауза, следующая за предсердной ЭС, меньше компенсаторной [интервал от синусового зубца Р, предшествующего предсердной ЭС, до следующего синусового зубца Р меньше, чем удвоенная длина синусового цикла (см. рис. 28.1, В)]. Если предсердная ЭС не "разряжает" синусовый узел вследствие входящего блока внутри этой структуры или большого расстояния между местом ее образования и синусовым узлом, постэкстрасистолическая пауза будет компенсаторной. В случаях выраженной синусовой аритмии пауза после предсердной ЭС может быть больше, чем компенсаторная.

У предсердных ЭС с коротким интервалом сцепления экстрасистолический зубец Р совпадает с предшествующей волной Т. Этот феномен "Р-на-Т" может предвещать развитие ФП (см. рис. 28.1, А). Чем короче интервал сцепления, тем короче рефрактерный период предсердий и тем выше восприимчивость миокарда предсердий к фибрилляции.

Предсердные ЭС обычно проводятся на желудочки. Комплекс QRS, следующий за ЭС, может быть идентичным, немного отличающимся или аберрантным по сравнению с желудочковыми комплексами синусового ритма (см. рис. 28.1, Б-Г). Аберрантные широкие комплексы QRS могут возникать в результате развития функциональной блокады ножки пучка Гиса или наличия дополнительного пути проведения, как при синдроме Вольфа-Паркинсона-Уайта (WPW). Кроме того, предсердные ЭС могут блокироваться в системе АВ-проведения, приводя к "паузам без видимой причины" на ЭКГ. Важно в таких случаях увидеть деформацию сегмента ST и зубца T для выявления предсердных ЭС (см. рис. 28.1, Г).

Морфология зубца Р определяется местом его образования и нарушением проведения в предсердиях в результате их дилатации, катетерных и хирургических вмешательств, фиброза и влияния антиаритмических препаратов. Предсердные ЭС с коротким интервалом сцепления скрываются предыдущей волной Т. Левопредсердные ЭС могут быть отрицательными в отведениях I и AVL и обычно положительными в V1. Исключение составляют предсердные ЭС, происходящие из нижнеперегородочной области и коронарного синуса, при этом регистрируются отрицательный зубец Р в нижних отведениях и положительный или изоэлектричный зубец Р в отведениях I и AVL. Предсердные ЭС из области легочных вен и верхней полой вены могут вызывать ФП. Предсердные ЭС из области левой верхней и правой верхней легочных вен положительные в отведениях II, III и AVF, отрицательные в AVL и преимущественно положительны в V1 (рис. 28.2). Анатомические срезы сердца, показанные на рис. 28.2, получены с использованием Visible Human Slice and Surface Server с набором данных Visible Human Male and Female Project. Критериями дифференцировки ЭС из области правой верхней легочной вены по сравнению с левой верхней легочной веной считаются длительность зубца Р ‹120 мс, амплитуда зубца Р в отведении I >0,05 мВ и отношение амплитуд зубцов Р в отведениях II/III >1,25. О наиболее вероятном происхождении предсердной ЭС из верхних легочных вен свидетельствует сумма амплитуд зубцов Р во всех нижних отведениях более 0,3 мВ, но этот критерий имеет ограниченное значение. Предсердные ЭС из области верхней полой вены часто имеют двухфазный или изоэлектричный зубец Р в отведении V1 или двухфазный зубец Р в отведении

AVL.

Рис. 28.2. А - предсердная ЭС из соединения между левой верхней легочной веной и ЛП. Экстрасистолические зубцы Р плоские в отведениях I, отрицательные в AVL и AVR, положительные и со сходной амплитудой в отведениях II и III и положительные в V1. Сумма амплитуд зубцов Р во II и III отведениях равна 0,55 мВ. Б - увеличение синего фрагмента, показанного в части (А). Экстрасистолический зубец Р длительностью 120 мс. В, Г - флюорографические иображения в правой передней косой и левой передней косой проекциях, демонстрирующие место абляции этих экстрасистолических комплексов (у пациента также имелась предсердная тахикардия из этого участка). Д, Е - генерированные компьютером срезы сердца в правой передней косой и левой передней косой проекциях соответственно. Желтыми кружками обозначены участки абляции. Источник: EPFL’s Visible

Human Surface Server, 1998 [14].

Симптоматика, обусловленная АВУРТ, сходна с таковой при желудочковых преждевременных сокращениях и не очень отличается от таковой при предсердных ЭС. Интервал сцепления

измеряется от начала преждевременного комплекса QRS до начала предшествующей деполяризации желудочков. Комплекс QRS узкий или идентичный нормальному синусовому сокращению либо несколько измененной конфигурации, но все равно с длится менее 120 мс. Хотя ЭС могут проводиться на желудочки с аберрантным проведением и шириной комплекса QRS более 120 мс, электрокардиографически их необходимо рассматривать как желудочковые по происхождению. Регистрация внутрисердечных потенциалов пучка Гиса позволила бы определить желудочковое или наджелудочковое происхождение этих преждевременных комплексов, но инвазивное исследование никогда не выполняется для установления такого диагноза. После комплекса QRS возможно определение ретроградного зубца Р, но такие зубцы могут быть скрыты деполяризацией желудочков либо деформировать его конечную часть. Приблизительно в 30-50% случаев вентрикулоатриальное проведение отсутствует. В этом случае при отсутствии "разрядки" синусового узла ретроградным зубцом Р постэкстрасистолическая пауза будет компенсаторной.

ЛЕЧЕНИЕ

Если у пациента нет клинической симптоматики предсердной ЭС, лечение не проводят. При минимальных жалобах пациентам даются некоторые общие рекомендации (исключить курение табака, прием алкоголя, кофеина, снизить массу тела). Приступы предсердной ЭС могут купироваться физическими упражнениями. Если это не помогает, можно попробовать назначить препараты из группы β-адреноблокаторов и, если необходимо, антиаритмические препараты

I класса. Большинство пациентов с клиническими проявлениями предсердных ЭС - это относительно молодые люди со структурно нормальными сердцами, которые могут безопасно получать препараты IC класса. Длительные тяжелые спортивные тренировки считаются фактором риска развития ФП или ТП у мужчин старше 30 лет. При жалобах на сердцебиения в покое следует уменьшить интенсивность спортивных тренировок.

НАДЖЕЛУДОЧКОВАЯ ТАХИКАРДИЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

НЖТ - это тахиаритмия, исходящая из структур выше места деления пучка Гиса. Включает в себя предсердные тахикардии, ТП, АВ-узловую re-entry тахикардию, АВ-реципрокную тахикардию, содержащую один или более дополнительных путей проведения, непароксизмальную узловую тахикардию и первичную постоянную НЖТ. Ширина комплекса QRS во время НЖТ обычно составляет 80-100 мс. В особых случаях ЖТ может сопровождаться комплексом QRS длительностью менее 120 мс. Напротив, комплекс QRS при НЖТ характеризуется длительностью более 120 мс в следующих случаях: наличие постоянной блокады левой или правой ножки пучка Гиса; развитие во время тахикардии функциональной блокады ножки пучка Гиса (аберрация); проведение во время тахикардии осуществляется по дополнительному пути. Частота желудочковых сокращений во время НЖТ обычно составляет более 120 в минуту, нередко 140250 в минуту. Частота предсердных сокращений может быть выше, чем частота сокращений желудочков при предсердных тахикардиях, ТП, и в исключительных случаях при АВ-узловой reentry тахикардии. При АВ-реципрокной тахикардии и наличии дополнительного пути проведения частота сокращений предсердий и желудочков всегда одинаковая.

Большинство пациентов с пароксизмальной НЖТ отмечают сердцебиение, которое начинается внезапно и часто, но не всегда, резко прекращается. Для описания сердцебиения пациенты с АВузловой re-entry тахикардией или АВ-реципрокной тахикардией могут использовать такие термины, как "вибрирование, частые удары в шее и пульсация рубашки". Хотя пароксизмальная НЖТ всегда заканчивается внезапно, пациент может не ощущать окончания эпизода, если частота сокращений последующего синусового ритма повышается из-за возросшей адренергической активности по эмоциональным или гемодинамическим причинам. Непароксизмальные НЖТ могут быть постоянными или эпизодическими ускоренными ритмами, частота которых составляет более 100 в минуту, но чаще находится в пределах 120-190 в минуту. Первичные непароксизмальные НЖТ называются "постоянными" или "непрерывными" и характеризуются отрезками НЖТ, которые периодически чередуются в течение как минимум 50% времени с нормальным синусовым ритмом или полностью заменяют его.

Примерная распространенность пароксизмальной НЖТ, исключая ТП и предсердную тахикардию, составляет 2,25 на 1000 человек, а частота возникновения - 35 на 100 000 человеко-лет. ТП более распространенно - 88/100 000 человеко-лет, составляя от 5 на 100 000 у лиц в возрасте младше 50 лет до 587 на 100 000 у лиц в возрасте старше 80 лет. Непароксизмальные формы НЖТ встречаются реже. Среди пациентов, подвергающихся катетерной абляции, наиболее часто встречающимися аритмиями (около 90%) становятся АВ-узловая re-entry тахикардия, АВ-

реципрокная тахикардия с участием дополнительного пути проведения и ТП (ФП в данном случае исключена). Остальные 10% представлены предсердными тахикардиями и непрерывными формами НЖТ.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ПРОГНОЗ

Хотя большинство пациентов имеют нормальную ожидаемую продолжительность жизни, их качество жизни может быть снижено вследствие:

•симптоматики во время НЖТ;

•частоты и продолжительности приступов;

•необходимости обращения в стационар для лечения;

•чувства тревоги при занятии определенными видами спорта и профессиональной деятельностью;

•опасения появления приступа во время вождения;

•ощущения продолжительной усталости после окончания эпизода НЖТ.

Проблемы, возникающие при применении антиаритмических препаратов, минимизируются, если проводится лечение НЖТ с использованием радиочастотной катетерной абляции. В общей популяции вероятность рецидивирования пароксизмальной НЖТ, исключая ТП, составляет 20% за два года, большинство рецидивов возникает в течение первого года.

В виде исключения, НЖТ может негативно влиять на ожидаемую продолжительность жизни либо по причине прямых последствий аритмии, либо косвенно в результате антиаритмической медикаментозной терапии, осложнений процедуры катетерной абляции или ассоциированных состояний, приводящих к внезапной аритмической смерти. Пароксизмальная НЖТ может быть фатальной, если:

•обмороки приводят к жизнеугрожающей травме;

•перерождается в ФЖ;

•возникают тяжелые эмболии (как при ФП или ТП);

•вызывает острый отек легких у пациентов с систолической или диастолической дисфункцией ЛЖ;

•приводит к ишемии миокарда у пациентов с основным заболеванием - ИБС.

Постоянная НЖТ может укорачивать ожидаемую продолжительность жизни, если у пациента развивается тахикардическая кардиомиопатия - форма дисфункции ЛЖ, обычно обратимая после устранения аритмии путем радиочастотной абляции. Внезапная смерть может также быть одним из исходов у пациентов с тахикардической кардиомиопатией.

Перерождение ФП в ФЖ у пациентов с синдромом WPW, к сожалению, не единственная ситуация, при которой во время НЖТ может наступить внезапная смерть. Ускоренное АВ-узловое проведение способствует перерождению НЖТ в ФЖ. НЖТ, исключая ФП, может быть основным триггерным механизмом, ответственным за 5-8% предотвращенных случаев внезапной смерти, а менее чем в 50% этих случаев вовлеченными являются дополнительные проводящие пути. Это осложнение чаще встречается у пациентов с органическими болезнями сердца. Обмороки во время НЖТ могут быть вазовагального происхождения и не всегда связаны с очень большой частотой сокращения желудочков. У пациентов с синдромом Бругада может развиться ФП либо АВ-узловая re-entry тахикардия или АВ-реципрокная тахикардия. В этих случаях внезапная смерть возникает вследствие ФЖ, а не вследствие НЖТ.

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ В 12 ОТВЕДЕНИЯХ (СМ. ТАКЖЕ ГЛАВУ 2)

Во время эпизодов НЖТ необходимо регистрировать ЭКГ в 12 отведениях. Большинство доступных устройств цифрового хранения ЭКГ в компьютеризированных системах информации стационара позволяют сохранить лишь десятисекундное изображение ЭКГ в четырех частях по три отведения длительностью по 2,5 с, а также отведение, снятое на ритм во II или V1 отведениях. Такое представление и хранение ЭКГ приемлемо для амбулаторных пациентов, но не для диагностики и лечения НЖТ, включая вагусные, фармакологические или стимуляционные пробы.

ЭКГ в 12 отведениях во время тахикардии необходимо сравнить с таковой, полученной во время синусового ритма, что позволяет определить место локализации и наличие проводящих путей аритмии. Опытные кардиологи могут идентифицировать АВ-узловую re-entry тахикардию, АВреципрокную тахикардию, постоянную форму узловой реципрокной тахикардии, истмус-зависимое

ТП и предсердную тахикардию, а также предположить место происхождения фокальной предсердной тахикардии и дифференцировать последнюю форму с предсердной тахикардией с механизмом макро-re-entry. У пациентов с повторными сердцебиениями на ЭКГ во время синусового ритма могут проявиться маркеры высокой вероятности НЖТ, такие как:

•предвозбуждение или признаки, соответствующие скрытой форме синдрома WPW;

•блокада пучка Бахмана, определяемая по зубцу Р ≥110 мс, бимодальному в различных отведениях, двухфазному в нижних отведениях, где он имеет широкую положительную начальную часть и узкий отрицательный конечный участок. Эта электрокардиографическая находка считается маркером повышенного риска развития ФП, предсердной тахикардии с механизмом макро-re-entry и ТП (рис. 28.3).

Рис. 28.3. Внутрипредсердная блокада и предсердная тахикардия с механизмом макро-re- entry. А -отведения I, II и III у пациента с ХОБЛ. Б - увеличение отведения III, демонстрирующего широкий зубец Р (180 мс) с отрицательным конечным компонентом, также наблюдаемый в отведении II на (А). В и Г - запись во время двух эпизодов сердцебиений на фоне терапии амиодароном. Демонстрируемый пациент с истмусзависимым ТП подвергся катетерной абляции. В - ТП можно считать типичным с циркуляцией импульса против часовой стрелки, а демонстрирует атипичное ТП (Г) с циркуляцией импульса по часовой стрелке. Д-З - пациентка с механическим протезом МК: (Д) синусовый ритм; (Е) увеличение отведений II и III, показывающих широкий синусовый зубец Р (140 мс) с отрицательным конечным компонентом, типичный для блокады пучка Бахмана; отведения V1, V2 и V3 (Ж) во время синусового ритма; отведения I, II и III (З) во время левосторонней предсердной тахикардии с механизмом макро-re-entry (атипичное трепетание) вокруг рубца в ЛП после атриотомии.

ДЛИТЕЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ (СМ. ТАКЖЕ ГЛАВУ 2)

Амбулаторная суточная или месячная регистрация ЭКГ применяется для оценки симптомов, потенциально обусловленных аритмиями: сердцебиений, головокружения, обмороков, церебральных ишемических атак или внезапной одышки в покое. ХМ имеет небольшое практическое значение, если симптомы возникают редко, а его эффективность выше, если жалобы у пациента появляются ежедневно, довольно часто при предсердных ЭС, но редко у пациентов с НЖТ. Для пациентов с редкими симптомами и без предвозбуждения более подходящими могут