- •III. Задачи крим. Техники.

- •IV. Методы крим. Техники делятся по природе лежащих в их основе явлений:

- •I. Следственная фотография.

- •7) Фотографирование следов на месте происшествия

- •III. Экспертная (исследовательская) фотография: понятие, объекты, виды применения при расследовании

- •I. Понятие следов.

- •II. Виды следов.

- •1) С учетом механизма следообразования:

- •2) По объекту образования

- •1) Понятие.

- •1.1) Научные основы трасологии

- •1) С учетом характера и направления движения объектов:

- •2) По характеру изменения следовоспринимающей поверхности:

- •4) По месту расположения:

- •II . Папиллярные узоры.

- •IV. Выявление и фиксация следов рук (выдержка из Руководства для следователей).

- •4. Флоуресцентные порошки

- •5. Нингидрин

- •6. Нитрат серебра

- •7. Мелкодисперсный реагент

- •8. Черный амид

- •6. Следы ног человека: виды, значение, обнаружение и фиксация. Иные следы человека (кроме следов пальцев).

- •II. Следы зубов и других частей тела

- •7. Следы орудий, инструментов, производственных механизмов и транспортных средств. Способы и средства их фиксации и идентификационное значение.

- •I. Следы орудий, инструментов, производственных механизмов.

- •2. Способы и средства фиксации.

- •II. Следы транспортных средств.

- •1. Идентификационное значение.

- •2. Способы и средства фиксации.

- •9. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ, изделий из них и следов их применения (кэмви).

- •10. Криминалистическое исследование запаховых следов.

- •11. Криминалистическое исследование видео- и звукозаписи

- •2. Механизм образования и виды следов на пулях и гильзах можно представить в виде таблицы. Механизм образования следов на гильзах в пистолетах, автоматах и карабинах

- •31. Следы и вещественные доказательства, остающиеся после выстрелов из нарезных и гладкоствольных ружей. Их криминалистическое значение (установление вида оружия, направления, дистанции выстрела).

- •3) Установление дистанции выстрела.

- •4) Установление направления выстрела.

- •5) Установление места, откуда был произведен выстрел.

- •32. Криминалистическое исследование взрывных устройств и взрывчатых веществ. Взрывотехническая экспертиза.

- •33. Почерк, его понятие, свойства и признаки. Почерковедческая экспертиза, ее подготовка и методы проведения.

- •1) Место почерковедческого исследования и почерковедческой экспертизы и его основы.

- •2) Понятие почерка.

- •3) Свойства почерка.

- •4) Признаки почерка.

- •34. Признаки письменной речи, их классификация. Автороведческая экспертиза, ее возможности, подготовка, проведение

- •1) Понятие и компоненты письменной речи.

- •2) Признаки письменной речи.

- •3) Автороведческая экспертиза (судебно-автороведческая экспертиза)

- •35. Виды подделок текстов документов, требующие технико-криминалистических методов их выявления, исследования и восстановления зачеркнутых, выцветших, вытравленных первоначальных текстов.

- •3) Дописка

- •4) Переклейка фотокарточек

- •5) Замена частей документа

- •6) Выявление невидимых и слаборазличимых текстов

- •7) Выявление залитых, зачеркнутых и замазанных записей

- •8) Восстановление текстов на сожженных документах

- •36. Способы подделки подписей, оттисков печатей и штампов, их признаки и способы обнаружения.

- •37. Криминалистическое исследование документов, изготовленных с помощью компьютера, принтеров и иных печатных устройств.

- •38. Криминалистическое исследование материалов документов.

- •39. Классификация признаков внешности человека, их характеристика и идентификационное значение.

- •40. Способы фиксации внешних признаков человека и их криминалистическое значение. Экспертиза в целях идентификации личности по признакам внешности.

- •II. Экспертиза.

- •41. Криминалистическая регистрация: понятие, теоретические основы, объекты регистрации и ее система.

- •1. Понятие.

- •2. Теоретические основы.

- •3. Объекты регистрации.

- •4. Система криминалистической регистрации.

- •42. Виды криминалистических учётов и их криминалистическое значение.

- •3. Криминалистические учеты.

- •4. Экспертно-крим. Справочно-вспомогательные коллекции и картотеки.

1.1) Научные основы трасологии

Принципиальные положения, образующие основу трасологии, это:

индивидуальность объектов материального мира. Все названные объекты тождественны только самим себе, то есть индивидуальны. Хотя внешнее строение у однородных объектов может совпадать по форме, размерам и другим общим характеристикам, оно неизбежно будет различаться по частным признакам. К таким признакам трасологи относят особенности рельефа следа. Многие объекты сходны по ряду характеристик внешнего строения, но вся совокупность признаков делает предмет неповторимым. Поэтому теория криминалистической идентификации презюмирует необходимость выявления индивидуальной совокупности частных признаков, способной индивидуализировать искомый объект;

способность внешней структуры предмета, включая его частные признаки, достаточно точно отображаться на других объектах в виде следов.

Полнота и адекватность передачи в следах деталей строения предмета зависят от условий следообразования, главные из которых физические свойства материалов следообразующего и следовоспринимающего объектов и механизм их взаимодействия. Чем податливее, пластичнее следовоспринимающий объект и тоньше его структура, тем четче и полнее передаются в следе детали. Важно помнить, что, отображаясь в следе, внешнее строение объекта всегда получается обратным, зеркальным;

относительная устойчивость трасологических объектов, позволяющая производить сравнительные исследования. Следы-отображения, изучаемые трасологией, образуются при контакте двух объектов: того, на котором остался след следовоспринимающего, и объекта, оставившего след следообразующего. Участки взаимного соприкосновения объектов при следообразовании именуют контактными поверхностями. Поэтому объектами трасологических исследований могут быть только твердые тела, обладающие достаточно устойчивыми внешними признаками.

2) Механизм следообразования – это процесс взаимодействия объектов, конечная фаза которого представляет собой возникновение следа. В этом процессе главную роль играет взаимодействий двух (или более) материальных объектов)

Элементы:

- Следообразующий объект

- Следовоспринимающий объект

- Следовой контакт – т.е. момент или процесс контактного взаимодействия объектов, приводящий к возникновению следа.

Активный следовой контакт – энергия воздействия исходит непосредственно от одного или обоих объектов (например, следы от столкновения транспорта).

Пассивный контакт – энергия, образующая след, находится за пределами непосредственного кантата – например, оседание пыли, краски вокруг предмета, лежащего на полу.

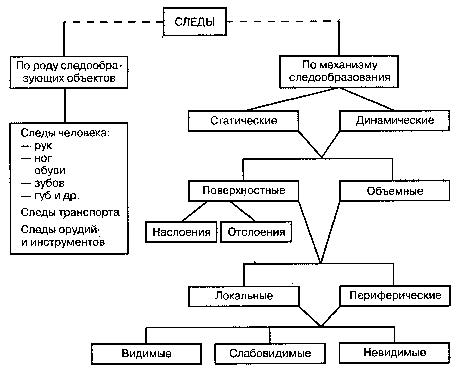

IV. Классификация следов

А) По роду следообразующего объекта:

- Следы человека

- Следы транспорта

- Следы орудий, инструментов.

Б) По механизму следообразования.

1) С учетом характера и направления движения объектов:

Статические – следы образуются в момент покоя следообразующего и воспринимающего объектов, их движение на момент следового контакта приостанавливается. Они отображают форму, размеры, индивидуальные особенности следообразующего объекта. Они могут несколько искажаться, так как образуются на момент окончания движения, т.е. несут в себе элементы динамики. Пример: следы колес транспортных средств, рук.

Динамические следы (скольжения, резания, вращения, разруба) – в результате движения одного или обоих объектов. Могут быть в форме борозд, царапин, полос, валиков. Можно определить направление движения объектов, идентифицировать объект, выявить ряд особенностей внешнего строения.

Комбинированные – например, при просовывании орудия взлома в дверную щель вначале образуется динамический след, а затем при отжиме двери – статический. ( следы сверления в замке сейфа)