- •Для студентов медицинских вузов, аспирантов, врачей.

- •Venae мышца

- •2 Сапин, том 1

- •3 Сапин, том 1

- •4 Сапин, том 1

- •5 Сипки. Том 1

- •Что проходит в канале

- •6. Барабанный каналец

- •3 Рис. 57. Сошник; вид сбоку.

- •5. Наружное сонное

- •6. Шилососце-видное

- •Канал подъязычного нерва

- •Мыщелковое

- •14. Затылочное большое

- •3. Внутреннее сонное

- •4. Круглое

- •5. Овальное

- •6. Остистое

- •6. Большое затылочное

- •Назовите кости, которые развиваются из хрящей первой и второй висцеральных дуг.

- •В каком возрасте начинают формироваться придаточные пазухи в воздухоносных костях черепа?

- •Назовите аномалии и пороки развития костей черепа.

- •14 Опшн, -гон ]

- •Назовите составные части мышцы.

- •Назовите вспомогательные аппараты мышц, расскажите об их строении и назначении.

- •Мышца гордецов

- •Глазничная часть

- •35 Сипни. Том 1

- •Назовите варианты и аномалии органов полости рта, глотки и пищевода.

- •Расскажите об известных вам вариантах и аномалиях желудка, тонкой и толстой кишки, печени и поджелудочной железы.

- •Сегментарный бронх Бронхол егочн ый сегмент

- •1 Верхушка легкого; 2 — горизонтальная щель (правого легкого); 3 — косая щель; 4 — нижний край легкого; 5 — нижняя граница париетальной плевры.

- •605, 271 Иннервация 601

- •247 Живот 315

- •245, 256, 259 Поперечная 538, 208, 234, 240, 245,

- •247, 256, 259 Сигмовидная 539, 208, 234, 240,

- •265, 267 Надколенник 192, 83, 188, 195

- •251, 252, 253 Процесс голосообразования 597 Пузырь желчный 557, 234, 247, 251, 252

- •190, 199, 204 Короткий 420, 445, 192, 193,

- •189, 190, 195 Сфинктер(ы) 484

3 Сапин, том 1

33

личение числа митохондрий в клетке происходит путем ее деления на более мелкие части, которые растут, увеличиваются в размерах и способны снова делиться.

Немембранные органеллы клетки

К немембранным органеллам клетки относятся центриоли, микротрубочки, филаменты, рибосомы и полисомы.

Центриоли (сеШпоН), обычно их две (диплосома), представляют собой мелкие тельца, окруженные плотным участком цитоплазмы. От каждой центриоли лучеобразно отходят микротрубочки, получившие название центросферы. Диплосома (две центриоли) и центросфера образуют клеточный центр, который располагается или возле ядра клетки, или возле поверхности комплекса Гольджи. Центриоли в диплосоме расположены под углом друг к другу. Каждая центриоль представляет собой цилиндр, стенка которого состоит из микротрубочек длиной около 0,5 мкм и диаметром около 0,25 мкм.

Центриоли являются полуавтономными самообновляющимися структурами, которые удваиваются при делении клетки. Вначале центриоли расходятся в стороны, и возле каждой из них образуется дочерняя центриоль. Таким образом, перед делением в клетке имеются две попарно соединенные центриоли — две диплосомы.

Микротрубочки (гшсгоЫЬиН) представляют собой различной длины полые цилиндры диаметром 20—30 нм. Многие микротрубочки входят в состав центросферы, где они имеют радиальное направление. Другие микротрубочки расположены под ци-толеммой, в апикальной части клетки. Здесь они вместе с пучками микрофиламентов образуют внутриклеточную трехмерную сеть. Стенки микротрубочек имеют толщину 6—8 нм. Микротрубочки образуют цитоскелет клетки и участвуют в транспорте веществ внутри нее.

Цитоскелет клетки представляет собой трехмерную сеть, в которой различные белковые нити связаны между собой поперечными мостиками. В образовании цитоскелета, помимо микротрубочек, участвуют также актиновые, миозиновые и промежуточные филаменты, которые выполняют не только опорную, но и двигательную функцию клетки.

Рибосомы (пЬозбтае) имеются во всех клетках, они участвуют в образовании белковых молекул — в синтезе белка. Размер рибосомы 20x30 нм. Это сложные рибонуклеопротеиды, состоящие из белков и молекул РНК в соотношении 1:1. Различают рибосомы одиночные — монорибосомы и собранные в группы — полирибосомы, или полисомы. Рибосомы располагаются свободно на поверхности мембран, в результате чего образуется зернистая (гранулярная) эндоплазматичес-кая сеть.

Включения (клеточные гранулы) образуются в результате жизнедеятельности клеток. Их появление зависит от характера обменных процессов в клетке. Различают трофические включения: жировые, белковые, которые могут накапливаться в гиалоплазме в качестве резервных материалов, необходимых для жизнедеятельности клетки. К этим же включениям относятся полисахариды, находящиеся в клетках в виде гликогена. Секреторные включения, содержащие биологически активные вещества, накапливаются в железистых клетках. Включения могут быть пигментными, попавшими в организм (в клетки) извне (красители, пылевые частицы) или образовавшимися в самом организме в результате его жизнедеятельности (гемоглобин, меланин, липофусцин и др.).

ТРАНСПОРТ ВЕЩЕСТВ И МЕМБРАН В КЛЕТКЕ

Вещества циркулируют в клетке, будучи упакованными в мембраны («передвижение содержимого клетки в контейнерах»). Сортировка веществ и их передвижение связаны с наличием в мембранах комплекса Гольджи специальных белков-рецепторов. Транспорт через мембраны, в том числе и через плазматическую мембрану (цитолемму), является одной из важнейших функций живых клеток. Различают два типа транспорта: пассивный и активный. Пассивный транспорт не требует затрат энергии, активный транспорт энергозависимый. Пассивный транспорт незаряженных молекул осуществляется по градиенту концентрации путем диффузии. Транспорт заряженных веществ зависит от разности потенциалов на поверхности цитолеммы. Как правило, внутренняя цитоплазматическая поверхность мембраны несет отрицательный заряд, что облегчает проникновение в клетку положительно заряженных ионов.

Переход ионов или молекул из зоны, где эти вещества находятся в более высокой концентрации, в зону с более низкой концентрацией получил название диффузии. Специфические транспортные белки, встроенные в мембрану, переносят через нее небольшие молекулы. Каждый транспортный белок осуществляет транспорт одного класса молекул или только одного соединения. Трансмембранные белки либо являются переносчиками, либо образуют «каналы». Диффузия может быть нейтральной, когда незаряженные вещества проходят между липид-ными молекулами или через белки цитолеммы, формирующие каналы. «Облегченная» диффузия происходит при участии специфических белков-переносчиков, связывающих вещество и переносящих его через мембрану. «Облегченная» диффузия протекает быстрее, чем нейтральная.

Активный транспорт осуществляют белки-переносчики. При этом расходуется энергия, возникающая вследствие гидролиза АТФ, а также разных потенциалов (зарядов) на различных поверхностях мембраны. Активный транспорт происходит против

з*

35

градиента концентрации. На цитолемме с помощью натриево-калиевого насоса поддерживается мембранный потенциал. Этот насос, накачивающий ионы К+ в клетку против градиентов концентрации, а ионы Ыа+ — во внеклеточное пространство, является ферментом АТФазой. Благодаря АТФазе ионы Ыа+ переносятся через мембрану и выводятся во внеклеточную среду, а ионы К+ переносятся внутрь клетки. АТФаза осуществляет также активный транспорт аминокислот и Сахаров.

Вопросы для повторения и самоконтроля

Назовите основные свойства, характерные для клетки как элементарной единицы живого.

Назовите структурные элементы клетки и их функции.

Из каких слоев построена клеточная мембрана?

Какие структуры имеются на поверхности клеточной мембраны? Какие функции эти структуры выполняют?

Перечислите известные межклеточные соединения (контакты). Дайте морфологическую характеристику каждому контакту.

Перечислите мембранные и немембранные органеллы клетки, назовите их функции.

Какие клеточные структуры осуществляют транспорт веществ в клетке?

КЛЕТОЧНОЕ ЯДРО

Ядро (nucleus, s. karyon) имеется во всех клетках человека, кроме эритроцитов и тромбоцитов. Функции ядра — хранение и передача новым (дочерним) клеткам наследственной информации. Эти функции связаны с наличием в ядре ДНК. В ядре происходит также синтез белков — рибонуклеиновой кислоты РНК и рибосомных материалов.

У большинства клеток ядро шаровидное или овоидное, однако встречаются и другие формы ядра (кольцевидное, палочковидное, веретеновидное, четковидное, бобовидное, сегментированное, грушевидное, полиморфное). Размеры ядра колеблются в широких пределах — от 3 до 25 мкм. Наиболее крупное ядро имеет яйцеклетка. Большинство клеток человека одноядерные, однако имеются двухъядерные (некоторые нейроны, гепатоциты, кардиомиоциты). Некоторые структуры являются многоядерными ("мышечные волокна). У ядра различают ядерную оболочку, хроматин, ядрышко и нуклеоплазму (рис. 4).

Ядерная

оболочка, или

кариотека

(caryotheca),

отделяющая содержимое ядра от цитоплазмы,

состоит из внутренней

к наружной ядерных мембран толщиной

8 нм каждая. Мембраны разделены

перинуклеарным пространством (цистерна

кариотеки) шириной 20—50 нм, которое

содержит мелкозернистый материал

умеренной электронной плотности.

Наружная

ядерная мембрана переходит

в зернистую эндоплазматическую сеть.

Поэто

му перинуклеарное пространство составляет единую полость с эндоплазматической сетью. Внутренняя ядерная мембрана изнутри соединена с разветвленной сетью белковых фибрилл, состоящих из отдельных субъединиц.

В ядерной оболочке имеется множество округлых ядерных пор диаметром 50—70 нм каждая. Ядерные поры в общей сложности занимают до 25 % от поверхности ядра. Количество пор у одного ядра достигает 3000—4000. По краям пор наружная и внутренняя мембраны соединяются одна с другой и образуют так называемое кольцо поры. Каждая пора закрыта диафрагмой, которую называют также комплексом поры. Диафрагмы пор имеют сложное строение, они образованы соединенными между собой белковыми гранулами. Через ядерные поры осуществляется избирательный транспорт крупных частиц, а также обмен веществ между ядром и цитозолем клетки.

Под ядерной оболочкой находятся нуклеоплазма (кариоплазма) (пис1еор1а$та, 8. кагуор^та), имеющая гомогенное строение, и ядрышко. В нуклеоплазме неделящегося ядра, в его ядерном белковом матриксе, расположены осмиофильные гранулы (глыбки) так называемого гетерохроматина. Участки более разрыхленного хроматина, расположенные между гранулами, называют эухроматином. Разрыхленный хроматин называют также деконденсированным хроматином, в нем наиболее интенсивно протекают синтетические процессы. Во время деления клетки хроматин уплотняется, конденсируется, образует хромосомы.

Хроматин (сИгота^пит) неделящегося ядра и хромосомы делящегося образованы молекулами дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), связанной с рибонуклеиновой кислотой (РНК) и белками — гистонами и негистонами. Следует подчеркнуть химическое тождество хроматина и хромосом.

Каждая молекула ДНК состоит из двух длинных правозакру-ченных полинуклеотидных цепей (двойные спирали), а каждый нуклеотид — из азотистого основания, глюкозы и остатка фосфорной кислоты. Основание расположено внутри двойной спирали, а сахарофосфатный скелет — снаружи.

Наследственная информация в молекулах ДНК записана в линейной последовательности ее нуклеотидов. Элементарной частицей наследственности является ген. Ген — это участок ДНК, имеющий определенную последовательность расположения нуклеотидов, ответственных за синтез одного определенного специфического белка.

Молекула ДНК в ядре упакована компактно. Так, одна молекула ДНК, содержащая 1 млн нуклеотидов, при их линейном расположении заняла бы отрезок длиной всего 0,34 мм. Длина одной хромосомы человека в растянутом виде составляет около 5 см, однако в уплотненном состоянии хромосома имеет объем около 10~15 см3.

Молекулы ДНК, связанные с белками-гистонами, образуют нуклеосомы, являющиеся структурными единицами хроматина. Нуклеосома имеет вид бусинки диаметром 10 нм. Каждая нук-леосома состоит из гистонов, вокруг которых закручен участок ДНК, включающий 146 пар нуклеотидов. Между нуклеосомами располагаются линейные участки ДНК, состоящие из 60 пар нуклеотидов.

Хроматин представлен фибриллами, которые образуют петли длиной около 0,4 мкм, содержащие от 20 000 до 30 000 пар нуклеотидов.

В результате уплотнения (конденсация) и закручивания (суперспециализация) дезоксирибонуклеопротеидов (ДНП) в делящемся ядре становятся видными хромосомы. Эти структуры — хромосомы (chromasomae, от греч. chroma — краска, soma — тело) — представляют собой удлиненные палочковидные образования, имеющие два плеча, разделенные так называемой перетяжкой — центромерой. В зависимости от расположения центромеры и взаимного расположения и длины плеч (ножек) выделяют три типа хромосом: метацентрические, имеющие примерно одинаковые плечи; субметацентрические, у которых длина плеч различная; акроцентрические, у которых одно плечо длинное, а другое — очень короткое, еле заметное. В хромосоме имеются эу- и гетерохроматиновые участки. Последние в неде-лящемся ядре и в ранней профазе митоза остаются компактными. Чередование эу- и гетерохроматиновых участков используют для идентификации хромосом.

Поверхность хромосом покрыта различными молекулами, главным образом рибонуклеопротеидами (РНП). В соматических клетках имеется по 2 копии каждой хромосомы, их называют гомологичными. Они одинаковые по длине, форме, строению, несут одни и те же гены, которые расположены одинаково. Особенности строения, количество и размеры хромосом называют кариотипом. Нормальный кариотип человека включает 22 пары аутосом и одну пару половых хромосом (XX или XY). Соматические клетки человека (диплоидные) имеют удвоенное число хромосом — 46. Половые клетки содержат гаплоидный (одинарный) набор — 23 хромосомы. Поэтому в половых клетках ДНК в 2 раза меньше, чем в диплоидных соматических клетках.

Ядрышко (nucleolus), одно или несколько, выявляется во всех неделящихся клетках. Оно имеет вид интенсивно окрашивающегося округлого тельца, величина которого пропорциональна интенсивности белкового синтеза. Ядрышко состоит из электронно-плотной нуклеолонемы (от греч. пета — нить), в которой различают нитчатую (фибриллярную) часть, состоящую из множества переплетающихся нитей РНК толщиной около 5 нм, и гранулярную часть. Гранулярная (зернистая) часть образована зернами диаметром около 15 нм, представляющими собой частицы РНП — предшественников рибосомных субъединиц. Околоядрышковый хроматин внедряется в углубления нуклеолонемы. В ядрышке образуются рибосомы.

ДЕЛЕНИЕ КЛЕТОК. КЛЕТОЧНЫЙ ЦИКЛ

Рост организма происходит за счет увеличения числа клеток путем деления. Основными способами деления клеток в человеческом организме являются митоз и мейоз. Процессы, происходящие при этих способах деления клеток, протекают одинаково, однако приводят к разным результатам.

Митотическое деление клеток (митоз) приводит к увеличению числа клеток, росту организма. Таким способом обеспечивается обновление клеток при их износе, гибели. В настоящее время известно, что клетки эпидермиса живут 10—30 дней, эритроциты — до 4—5 мес. Нервные и мышечные клетки (волокна) живут в течение всей жизни человека.

У всех клеток при размножении (делении) наблюдаются изменения, укладывающиеся в рамки клеточного цикла. Клеточным циклом называют процессы, которые происходят в клетке от деления до деления или от деления до смерти (гибели) клетки. В клеточном цикле выделяют подготовку клетки к делению (интерфаза) и митоз (процесс деления клетки).

В интерфазе, которая длится примерно 20—30 ч, скорость биосинтетических процессов возрастает, увеличивается количество органелл. В это время удваивается масса клетки и всех ее структурных компонентов, в том числе центриолей.

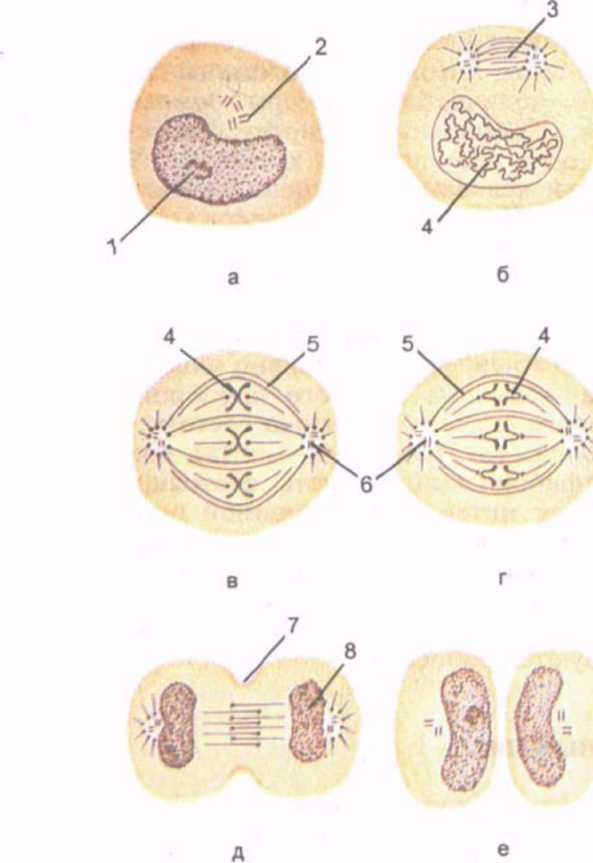

Рис. 5. Деление клетки. Стадии митоза. Показаны образование хромосом, формирование веретена деления и равномерное распределение хромосом и центриолей по двум дочерним клеткам.

А — интерфаэа; Б — профаза; В — метафаэа; Г — анафаза; Д — телофаза; Е — поздняя те-лофаэа. 1 — ядро; 2 — клеточный центр (центриоль}; 3 — веретено деления клетки; 4 — хромосомы; 5 — непрерывные микротрубочки; 6 — клеточный центр; 7 — борозда деления клетки; 8 — формирование ядра.

Происходит репликация (повторение, удвоение) молекул нуклеиновых кислот. Этот процесс передачи генетической информации, хранящейся в родительской ДНК, путем точного ее воспроизведения в дочерних клетках. Родительская цепь ДНК служит матрицей для синтеза дочерних ДНК. В итоге репликации каждая из двух дочерних молекул ДНК состоит из одной старой и одной новой цепей. В период подготовки к митозу в клетке синтезируются белки, необходимые для деления клетки. К концу интерфазы хроматин в ядре конденсирован.

Митоз (mitosis; от греч. mitos — нить) представляет собой период, когда материнская клетка делится на две дочерние (рис. 5). Митотическое деление клеток обеспечивает равномерное распределение структур клетки, ее ядерного вещества — хроматина — между двумя дочерними клетками. Длительность митоза — от 30 мин до 3 ч. Митоз подразделяют на профазу, метафазу, анафазу, телофазу.

В профазе постепенно распадается ядрышко, центриоли расходятся к полюсам клетки. Микротрубочки центриолей направлены к экватору, а в области экватора они перекрывают друг друга.

В метафазе разрушается ядерная оболочка, хромосомные нити направляются к полюсам, сохраняя связь с экваториальной областью клетки. Структуры эндоплазматической сети и комплекса Гольджи распадаются на мелкие пузырьки (везикулы), которые вместе с митохондриями распределяются в обе половины делящейся клетки. В конце метафазы каждая хромосома начинает расщепляться продольной щелью на две новые дочерние хромосомы.

В анафазе хромосомы отделяются друг от друга и расходятся к полюсам клетки со скоростью до 0,5 мкм/мин. В конце анафазы плазматическая мембрана впячивается по экватору клетки перпендикулярно ее продольной оси, образуя борозду деления.

В телофазе хромосомы, разошедшиеся к полюсам клетки, деконденсируются, переходят в хроматин и начинается транскрипция (продукция) РНК. Образуются ядерная оболочка, ядрышко, быстро формируются мембранные структуры будущих дочерних клеток. На поверхности клетки, по ее экватору, перетяжка углубляется, клетка разделяется на две дочерние клетки.

Благодаря митотическому делению дочерние клетки получают набор хромосом, идентичный материнскому. Митоз обеспечивает генетическую стабильность, увеличение числа клеток и, следовательно, рост организма, а также процессы регенерации.

Мейоз (от греч. те1о818 — уменьшение) наблюдается у половых клеток. В результате деления этих клеток образуются новые клетки с одинарным (гаплоидным) набором хромосом, что важно для передачи генетической информации. При слиянии одной половой клетки с клеткой противоположного пола (при оплодотворении) набор хромосом удваивается, становится полным, двойным (диплоидным). В образовавшейся после слияния половых клеток диплоидной (двуядерной) зиготе оказывается два набора одинаковых (гомологичных) хромосом. Каждая пара гомологичных хромосом диплоидного организма (зиготы) происходит из ядра яйцеклетки и из ядра сперматозоида.

В результате мейоза половых клеток в зрелом организме в каждой дочерней клетке оказывается лишь по одной из всех пар гомологичных хромосом исходных клеток. Это становится возможным потому, что при мейозе происходят лишь репликация ДНК и два последовательных деления ядер. В результате из одной диплоидной клетки образуются две гаплоидные клетки. В каждой из таких дочерних клеток содержится вдвое меньше хромосом (23), чем в ядре материнской клетки (46). В результате мейоза гаплоидные половые клетки имеют не только уменьшенное вдвое число хромосом, но иное расположение генов в хромосомах. Поэтому новый организм несет не просто сумму признаков своих родителей, но и собственные (индивидуальные) черты.

Вопросы для повторения и самоконтроля

Из каких элементов состоит ядро клетки? Какие функции оно выполняет?

Расскажите о строении молекул ДНК.

Дайте морфологическую характеристику хромосом, приведите их классификацию.

Что собой представляет клеточный цикл, какие периоды (фазы) выделяют в этом цикле?

Что такое мейоз, чем он отличается от митоза?

ТКАНИ

Клетки и их производные объединяются в ткани. Ткань — это исторически сложившаяся общность клеток и межклеточного вещества, объединенных происхождением, строением и функциями. В организме человека выделяют 4 типа тканей: эпителиальную, соединительную, мышечную, нервную. Каждая ткань развивается из определенного зародышевого листка. Эпителиальная ткань происходит из энто-, экто- и мезодермы. Соединительные и мышечные ткани образуются из мезодермы (кроме мышц радужки и миоэпителиоцитов, происходящих из эктодермы). Нервная ткань развивается из эктодермы.

ЭПИТЕЛИАЛЬНАЯ ТКАНЬ

Эпителиальная ткань ^ехгш еркл.еНа'Нз) покрывает поверхность тела и выстилает слизистые оболочки, отделяя организм от внешней среды (покровный эпителий). Из эпителиальной ткани образованы железы (железистый эпителий). Кроме того, выделяют сенсорный эпителий, клетки которого изменены для восприятия специфических раздражений в органах слуха, равновесия и вкуса.

Классификация эпителиальной ткани. В зависимости от положения относительно базальной мембраны покровный эпителий подразделяют на однослойный и многослойный. Все клетки однослойного эпителия лежат на базальной мембране. Клетки многослойного эпителия образуют несколько слоев, и только клетки нижнего (глубокого) слоя лежат на базальной мембране. Однослойный эпителий в свою очередь подразделяется на однорядный, или изоморфный (плоский, кубический, призматический), и многорядный (псевдомногослойный). Ядра всех клеток однорядного эпителия расположены на одном уровне, и все клетки имеют одинаковую высоту.

В зависимости от формы клеток и их способности к ороговению различают многослойный ороговевающий (плоский), многослойный неороговевающий (плоский, кубический и призматический) и переходный эпителий.

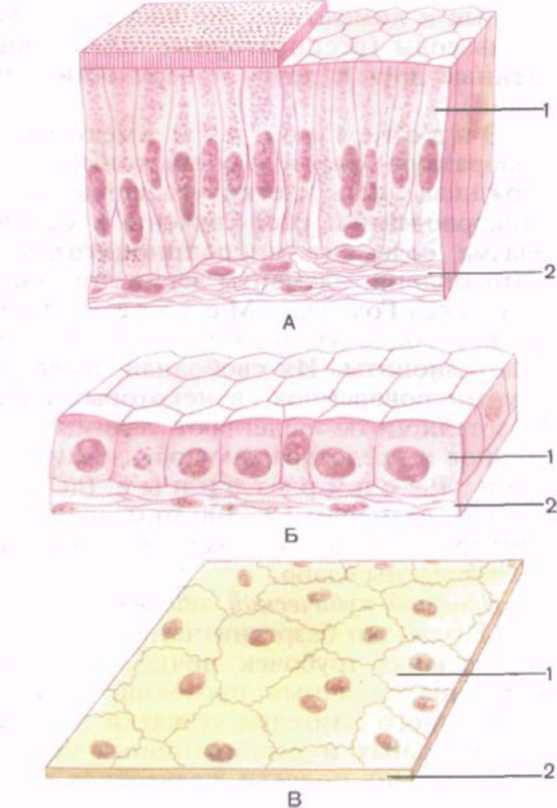

Рис.

6.

Различные виды однослойного эпителия

(схема).

А

— столбчатый; Б — кубический; В -

плоский (сква-мозный); 1 — эпителий; 2

— подлежащая

соединительная ткань.

Покровный эпителий выполняет барьерную и защитную функции, функцию всасывания (эпителий тонкой кишки, брюшины, плевры, канальцев нефрона и др.), секреции (амниоти-ческий эпителий, эпителий сосудистой полоски улиткового протока), газообмена (дыхательные альвеолоциты).

Однослойный эпителий. К однослойным относят простой плоский, простой кубический, простой столбчатый и псевдомногослойный эпителий (рис. 6).

Однослойный плоский эпителий представляет собой пласт тонких плоских клеток, лежащих на базальной мембране. В зоне залегания ядер имеются выпячивания свободной поверхности клетки. Эпителиоциты полигональной формы. Плоские эпителиоциты образуют наружную стенку капсулы клубочка почки, покрывают сзади роговицу глаза, выстилают все кровеносные и лимфатические сосуды, полости сердца (эндотелий) и альвеолы (респираторные эпителиоциты), покрывают обращенные друг к другу поверхности серозных оболочек (мезо-телий).

Эндотелиоциты имеют удлиненную (иногда веретенообразную) форму и очень тонкий слой цитоплазмы. Ядросо-держащая часть клетки утолщена, выбухает в просвет сосуда. Микроворсинки расположены в основном над ядром. Цитоплазма содержит микропиноцитозные пузырьки, единичные митохондрии, элементы зернистой эндоплазматической сети и комплекса Гольджи. Мезотелиоциты, покрывающие серозные оболочки (брюшина, плевра, перикард), напоминают эндотелиоциты. Их свободная поверхность покрыта множеством микроворсинок, в некоторых клетках имеется 2—3 ядра. Мезотелиоциты облегчают взаимное скольжение внутренних органов и предотвращают образование спаек (сращений) между ними. Респираторные (дыхательные) эпителиоциты размером 50—100 мкм, их цитоплазма богата микропи-ноцитозными пузырьками и рибосомами. Другие органеллы представлены слабо.

Простой кубический эпителий образован одним слоем клеток. Различают безреснитчатые кубические эпителиоциты (у собирательных трубочек почки, дистальных прямых канальцев нефронов, желчных протоков, сосудистых сплетений мозга, пигментного эпителия сетчатки глаза и др.) и реснитчатые (у терминальных и респираторных бронхиол, у эпендимоцитов, выстилающих полости желудочков мозга). Передний эпителий хрусталика глаза также представляет собой кубический эпителий. Поверхность этих клеток гладкая.

Простой однослойный столбчатый (призматический) эпителий покрывает слизистую оболочку пищеварительного тракта, начиная от входа в желудок и до заднего прохода, стенки сосо-чковых протоков и собирательных трубочек почек, исчерченных протоков слюнных желез, матки, маточных труб. Столбчатые эпителиоциты являются высокими призматическими многоугольными или округлыми клетками. Они плотно прилегают друг к другу комплексом межклеточных соединений, которые расположены вблизи поверхности клеток. Округлое или эллипсовидное ядро обычно располагается в нижней (ба-зальной) трети клетки. Часто призматические эпителиоциты снабжены множеством микроворсинок, стереоцилий или ресничек. Микроворсинчатые клетки превалируют в эпителии слизистой оболочки кишечника и желчного пузыря.

Псевдомногослойный (многорядный) эпителий образован преимущественно клетками с овальным ядром. Ядра располагаются на различных уровнях. Все клетки лежат на базальной мембране, однако не все они достигают просвета органа. У этого типа эпителия различают 3 вида клеток:

1)базальные эпителиоциты, образующие нижний (глубокий) ряд клеток. Они являются источником обновления эпителия (ежедневно обновляется до 2 % клеток популяции);

вставочные эпителиоциты, малодифферен-цированные, не имеющие ресничек или микроворсинок и не достигающие просвета органа. Они расположены между поверхностными клетками;

поверхностные эпителиоциты — удлиненные клетки, достигающие просвета органа. Эти клетки имеют округлое ядро и хорошо развитые органеллы, особенно комплекс Гольджи и эндоплазматическую сеть. Апикальная цитолемма покрыта микроворсинками, ресничками.

Реснитчатые клетки покрывают слизистую оболочку носа, трахеи, бронхов, безреснитчатые — слизистую оболочку части мужской уретры, выводных протоков желез, протоков придатка яичка и семявыносящих протоков.

Многослойный эпителий. К этому типу эпителия относят неороговевающий и ороговевающий плоский эпителий, многослойный кубический и столбчатый эпителий.

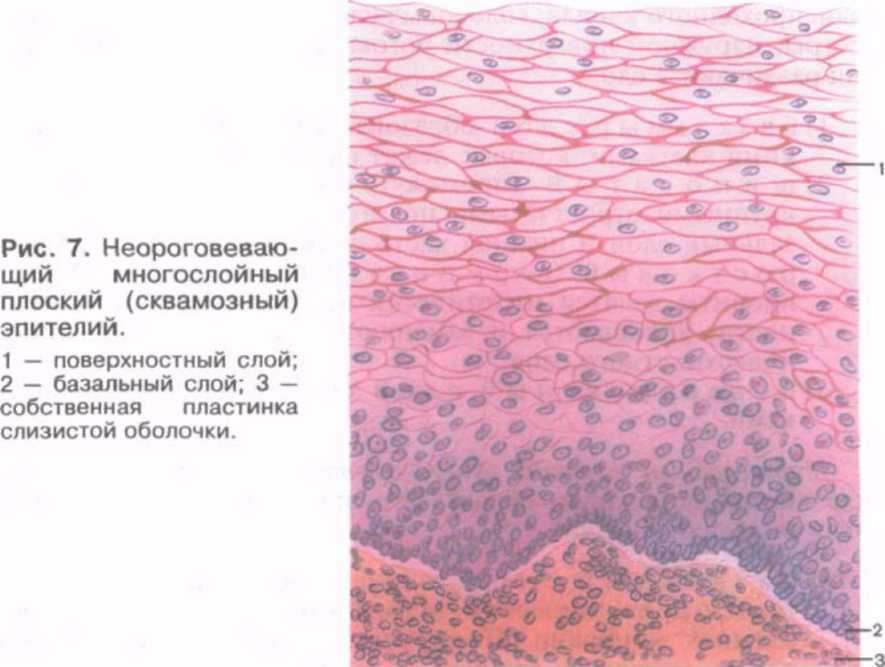

Многослойный плоский неороговевающий эпителий (рис. 7) покрывает слизистую оболочку рта и пищевода, переходной зоны заднепроходного канала, голосовых связок, влагалища, женской уретры, наружной поверхности роговицы глаза. У этого эпителия различают 3 слоя:

1)базал ьный слой образован крупными призматическими клетками, которые лежат на базальной мембране;

шиповатый (промежуточный) слой образован крупными отростчатыми полигональными клетками. Ба-зальный слой и нижняя часть шиповатого слоя образуют ростковый (герминативный) слой. Эпите-лиоциты делятся митотически и, продвигаясь к поверхности, уплощаются и заменяют слущивающиеся клетки поверхностного слоя;

поверхностный слой образован плоскими клетками.

Многослойный плоский ороговевающий эпителий покрывает всю поверхность кожи, образуя его эпидермис. У эпидермиса кожи выделяют 5 слоев:

б а з а л ь н ы й слой самый глубокий. В нем располагаются призматической формы клетки, лежащие на базальной мембране. В цитоплазме, расположенной над ядром, находятся гранулы меланина. Между базальными эпителиоцитами залегают пигментсодержащие клетки — меланоциты;

шиповатый слой образован несколькими слоями крупных полигональных шиповатых эпителиоцитов. Нижняя часть шиповатого слоя и базальный слой образуют ростковый слой, клетки которого делятся митотически и продвигаются к поверхности;

3)зернистый слой состоит из овальных эпителиоцитов, богатых гранулами кератогиалина;

блестящ ий слой обладает выраженной светопреломляющей способностью благодаря наличию плоских безъядерных эпителиоцитов, содержащих кератин;

роговой слой образован несколькими слоями оро-говевающих клеток — роговых чешуек, содержащих кератин и пузырьки воздуха. Поверхностные роговые чешуйки отпадают (слущиваются), на их место продвигаются клетки из глубжележащих слоев. Роговой слой отличается слабой теплопроводностью.

Многослойный кубический эпителий образован несколькими слоями (от 3 до 10) клеток. Поверхностный слой представлен клетками кубической формы. Клетки имеют микроворсинки и богаты гранулами гликогена. Под поверхностным слоем расположено несколько слоев удлиненных веретенообразных клеток. Непосредственно на базальной мембране лежат полигональные или кубические клетки. Этот тип эпителия встречается редко. Он расположен небольшими участками на коротком протяжении между многоядерными призматическим и многослойным плоским неороговевающим эпителием (слизистая оболочка задней части преддверия носа, надгортанник, часть мужской уретры, выводные протоки потовых желез).

Многослойный столбчатый эпителий также состоит из нескольких слоев (3—10) клеток. Поверхностные эпителиоциты имеют призматическую форму и часто несут на своей поверхности реснички. Глубжележащие эпителиоциты цилиндрические и кубические. Этот тип эпителия встречается в нескольких участках выводных протоков слюнных и молочных желез, в слизистой оболочке глотки, гортани и мужской уретры.

Переходный эпителий. В переходном эпителии, покрывающем слизистую оболочку почечных лоханок, мочеточников, мочевого пузыря, начала мочеиспускательного канала, при растяжении слизистой оболочки органов изменяется (уменьшается) количество слоев. Цитолемма поверхностного слоя складчатая и асимметричная: ее наружный слой более плотный, внутренний — более тонкий. У пустого мочевого пузыря клетки высокие, на препарате видно до 6—8 рядов ядер. У наполненного пузыря клетки уплощены, количество рядов ядер не превышает 2—3, цитолемма поверхностных клеток гладкая.

Железистый эпителий. Клетки железистого эпителия (глан-дулоциты) образуют паренхиму многоклеточных желез и одноклеточные железы. Железы подразделяются на экзокринные, имеющие выводные протоки, и эндокринные, не имеющие выводных протоков. Эндокринные железы выделяют синтезируемые ими продукты непосредственно в межклеточные пространства, откуда они поступают в кровь и лимфу. Экзокринные железы (потовые и сальные, желудочные и кишечные) выделяют вырабатываемые ими вещества через протоки на поверхности тела. Смешанные железы содержат в себе и эндокринную, и экзокринную части (например, поджелудочная железа).

Во время эмбрионального развития из первичного энтодер-мального слоя образуется не только эпителиальный покров трубчатых внутренних органов, но и железы, одноклеточные и многоклеточные. Из клеток, оставшихся в формирующемся покровном эпителии, образуются одноклеточные внутриэпители-альные железы (слизистые). Другие клетки усиленно делятся митотически и врастают в подлежащую ткань, формируя экзо-эпителиальные (внеэпителиальные) железы: например, слюнные, желудочные, кишечные и др. Таким же образом из первичного эктодермального слоя наряду с эпидермисом образуются кожные потовые и сальные железы. Одни железы сохраняют связь с поверхностью тела благодаря протоку — это экзокрин-

Рис. 8. Строение бокаловидных экзокриноцитов.

1 — клеточные микроворсинки; 2 — секреторные гранулы; 3 — внутриклеточный сетчатый аппарат; 4 — митохондрия; 5 — ядро: 6 — зернистая эндоплазм этическая сеть.

ные железы, другие железы в процессе развития теряют такую связь и становятся эндокринными железами.

В организме человека множество одноклеточных бокаловидных экзокриноцитов. Они расположены среди других эпителиальных клеток, покрывающих слизистую оболочку полых органов пищеварительной, дыхательной, мочевыделительной и половой систем. Эти экэокри-ноциты вырабатывают слизь, которая состоит из гликопротеи-дов. Структура бокаловидных клеток зависит от фазы секреторного цикла. Функционально активные клетки по своей форме напоминают бокал (рис. 8). Узкое, богатое хроматином ядро залегает в суженной базальной части клетки, в ее ножке. Над ядром расположен хорошо развитый комплекс Гольджи, над которым в расширенной части клетки находится множество секреторных гранул, выделяющихся из клетки по мерокриновому типу. После выделения секреторных гранул клетка становится узкой.

В синтезе слизи участвуют рибосомы, эндоплазматическая сеть, комплекс Гольджи. Белковый компонент слизи синтезируется полирибосомами зернистой эндоплазматической сети, которая находится в базальной части клетки. Затем этот компонент с помощью транспортных пузырьков переносится в комплекс Гольджи. Углеводный компонент слизи синтезируется комплексом Гольджи, здесь же происходит связывание белков с углеводами. В комплексе Гольджи формируются пресекретор-ные гранулы, которые отделяются и превращаются в секреторные. Их количество увеличивается в направлении апикального отдела секреторной клетки, к просвету полого (трубчатого) внутреннего органа. Секреция гранул слизи из клетки на поверхность слизистой оболочки, как правило, осуществляется путем экзоцитоза.

Экзокриноциты образуют также начальные секреторные отделы экзокрннных многоклеточных желез, которые вырабатывают различные секреты, и их трубчатые протоки, через которые секрет выделяется. Морфология экзокриноцитов зависит от характера секреторного продукта и фазы секреции. Железистые

клетки поляризированы структурно и функционально. Их секреторные капли, или гранулы, сосредоточены в апикальной (надъядерной) зоне и выделяются через покрытую микроворсинками апикальную цитолемму. Клетки богаты митохондриями, элементами комплекса Гольджи и эндоплазматической сети. Зернистая эндоплазматическая сеть преобладает в белок-синтезирующих клетках (например, гландулоцитах околоушной слюнной железы), незернистая — в клетках, синтезирующих ли-пиды или углеводы (например, в корковых эндокриноцитах надпочечной железы).

Секреторный процесс в экзокриноцитах происходит циклично, в нем выделяют 4 фазы. В первой фазе в клетку поступают необходимые для синтеза вещества. Во второй фазе в зернистой эндоплазматической сети происходит синтез веществ, которые при помощи транспортных пузырьков перемещаются к поверхности комплекса Гольджи и сливаются с ней. Здесь вещества, подлежащие секреции, вначале накапливаются в вакуолях. В результате конденсирующиеся вакуоли превращаются в секреторные гранулы, которые передвигаются в апикальном направлении. В третьей фазе секреторные гранулы выделяются из клетки. Четвертая фаза секреторного цикла — это восстановление экзокрино-цитов.

Возможны 3 типа выделения секрета:

1)мерокриновый (эккриновый), при котором секреторные продукты выделяются путем экзоцитоза. Он наблюдается в серозных (белковых) железах. При данном типе секреции структура клеток не нарушается;

2) апокриновый тип (например, лактоциты) сопровождается разрушением апикальной части клетки (м а к-роапокриновый тип) либо верхушек микроворсинок (микроапокриновый тип);

3)голокриновый тип, при котором гландулоциты полностью разрушаются и их содержимое входит в состав секрета (например, сальные железы).

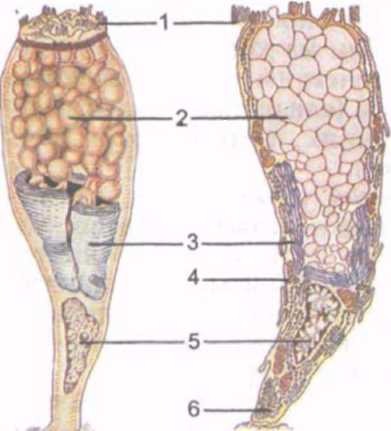

Классификация многоклеточных экзокринных желез. В зависимости от строения начального (секреторного) отдела различают трубчатые (напоминают трубку), ацинозные (напоминают грушу или удлиненную виноградную гроздь) и альвеолярные (округлые), а также трубчато-ацинозные и трубчато-альвеолярные железы (рис. 9).

В зависимости от количества протоков железы подразделяются на простые, имеющие один проток, и сложные. У сложных желез в главный (общий) выводной проток вливается несколько протоков, в каждый из которых открывается несколько начальных (секреторных) отделов.