- •Предмет и методы нормальной физиологии человека. Нормальная физиология в системе стоматологического образования.

- •2. Биологическая мембрана. Свойства и функции. Мембранные белки. Гликокаликс.

- •Классификация мембранных белков

- •Топологическая классификация

- •Биохимическая классификация

- •3. Транспорт веществ через мембрану. Эндоцитоз, зкзоцитоз. Пассивный, активный транспорт. Котранспорт.

- •4. Опыты Гальвани. Гальванические явления в полости рта.

- •5. Мембранный потенциал покоя : регистрация, генез, изменения. Локальный ответ.

- •6. Опыт Маттеучи. Потенциал действия. Изменение возбудимости при возбуждении

- •7. Законы возбуждения. Законы раздражения возбудимых тканей. Закон «силы-времени» (Гоорвег-Вейс-Лапик)

- •Законы раздражения: силы, времени, градиента

- •Закон силы

- •Закон времени

- •Закон градиента

- •Законы возбуждения: «всё или ничего», «силы»

- •8. Действие постоянного подпорогового тока на возбудимые ткани ( Пфлюгер, Вериго)

- •9. Замыкательно-размыкательные законы Пфлюгера.

- •10. Парабиоз Введенский

- •11. Возбуждение как волновой процесс. Тау-модель распространения возбуждения. Механизм повторного входа возбуждения.

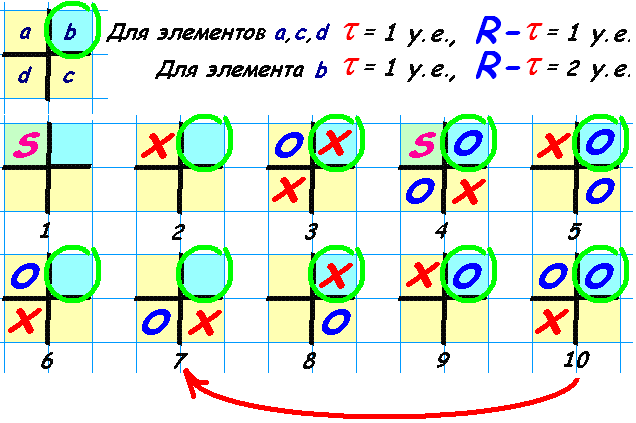

- •Описание процессов распространения автоволн. Тау-модель распространения возбуждения.

- •Повторный вход возбуждения (re-entry)

- •Условия возникновения циркуляции в замкнутых возбудимых структурах

- •12. Опыт Эрлангера-Гассера. Классификация нервных волокон по Эрлангеру-Гассеру. Опыт Эрлангера - Гассера

- •Объяснение опыта Эрлангера - Гассера

- •13. Синапсы: классификация, план строения, этапы передачи сигнала.

- •Этапы передачи сигнала в химическом синапсе.

- •Медиаторы химического синапса. Опыт о.Лёви. Принцип г.Х.Дейла, происхождение. Комедиаторы, модуляторы, агонисты, антагонисты.

- •Доказательство возможности химической передачи возбуждения. Опыт о.Лёви.

- •Виды (классификация) медиаторов химического синапса

- •Аминокислоты

- •Принцип г.Х.Дейла.

- •Происхождение медиаторов химического синапса.

- •Ионотропные синапсы. Постсинаптические потенциалы. Метаботропные синапсы. Структура и функция g-белка при передаче сигнала.

- •Структура и функция g-белка при передаче сигнала.

- •Особенности строения и функции нервно-мышечного синапса скелетного мышечного волокна. Миниатюрный потенциал концевой пластинки.

- •Структура нервно-мышечного синапса.

- •Этапы передачи возбуждения в нмс.

- •Миниатюрный потенциал концевой пластинки

- •Скелетная мышца: иерархия структурных сократительных компонентов. Миофибриллы. Саркомер. Классификация скелетных мышечных волокон и мышц.

- •Структурная организация миофибриллы. Саркомер.

- •Сводная классификация мышечных волокон

- •Механизм мышечного сокращения и расслабления мышцы. Электромеханическое сопряжение при сокращении мышцы. Цикл миозиновых мостиков. Энергетика мышечного сокращения.

- •Расслабление скелетного миоцита

- •Электромеханическое сопряжение при сокращении скелетного миоцита

- •Рабочий цикл миозиновых (поперечных) мостиков

- •Режимы и типы сокращений скелетной мышцы. Оптимум и пессимум частоты раздражения скелетной мышцы. Сила и работа мышц. Динамометрия. Закон средний нагрузок.

- •Физиология гладких мышц: типы, сократительный аппарат, механизм сокращения и расслабление, энергетика.

- •Особенности расположение сократительных филаментов в гладком миоците.

- •Рабочий цикл миозиновых мостиков гладкого миоцита

- •Расслабление

- •Физиологические свойства миокарда. Автоматия сердца. Проводящая система сердца, её функциональные особенности. Физиологические свойства миокарда

- •Изменение физиологических свойств миокарда (типы влияний на свойства миокарда)

- •Проводящая система сердца

- •Проводящие пути предсердий

- •Проводящая система желудочков

- •Дополнительные проводящие пути

- •Автоматия в миокарде

- •Сердце как электрический генератор. Физиологические основы электрокардиографии. Сердце как электрический генератор

- •Внешнее электрическое поле сердца

- •Единый сердечный диполь

- •Фазовый анализ сердечного цикла.

- •Фазовая структура сердечного цикла

- •Систола желудочков

- •Диастола желудочков

- •Сердце как насос. Функциональные объёмы сердца. Показатели производительности сердца. Функциональные объёмы сердца.

- •Показатели производительности сердца.

- •Клинико-физиолгические методы определения сократительной функции сердца.

- •Принцип Фика при определении сердечного выброса

- •Метод Стюарта-Гамильтона определенияи сердечного выброса.

- •Системное кровообращение. Функциональная классификация кровеносных сосудов. Основные законы гемодинамики.

- •Ёмкостные сосуды

- •Шунтирующие сосуды

- •Методики измерения кровяного давления в эксперименте и клинике

- •Органное кровообращение. Функциональные особенности органных артериальных и венозных сосудов, их центральная и местная регуляция. Органы-депо крови. Методы изучения органного кровообращения.

- •Лимфообразование и механизмы его регуляции. Лимфатическая система и ее функции. Факторы, обеспечивающие лимфоотток и механизмы его регуляции.

- •Регуляция сердечной деятельности, центральной и периферической гемодинамики.

- •Теории регуляция сердечного выброса

- •«Сердечные» теории

- •«Периферические» теории

- •Объединение концепций регуляции сердечного выброса

- •32. Внутренняя среда организма. Понятие о системе крови (Ланг)

- •33. Основные функции крови. Клинические методы исследования крови. Состав и количество крови человека. Гематокрит, Основные физиологические константы крови и механизмы их регуляции.

- •Транспортная функция крови

- •Защитная функция крови

- •Регуляторная функция крови

- •Состав крови

- •34. Плазма и ее состав. Осмотическое и онкотическое давление. Кислотно-основное состояние крови.

- •Кислотно‑основное состояние крови

- •Обеспечение постоянства рH крови. Буферные системы крови

- •Осмотическое и онкотическое давление крови

- •Функциональные системы осморегуляции

- •35.Лимфа, внесосудистые жидкие среды организма. Их роль в обеспечении жизнедеятельности клеток организма.

- •36. Эритроциты. Эритрон. Гемоглобин. Цветовой показатель. Соэ, гемолиз, эритропоэз

- •Виды гемоглобина в зависимости от состояния гема и глобина:

- •Цветовой показатель

- •37. Лейкоциты. Лейкоцитарная формула. Лейкон.Лейкопоэз

- •38. Тромбоциты: строение, количество, формы, функции. Система мегакариоцит-тромбоцит.

- •39. Группы крови. Резус-принадлежность. Переливание крови. Кровезамещающие растворы.

- •40. Гемостаз. Основные факторы, участвующие в свертываемости крови.

- •41. Физиологическая система регуляции агрегатного состояния крови.

- •42. Дыхание: определение, значение, основные этапы.

- •Основные этапы процесса легочного дыхания

- •43. Физиология дыхательных путей.

- •Значение мерцательного эпителия дыхательных путей

- •44. Вентиляция лёгких. Дыхательные объемы и емкости: понятие, методы определения.

- •Неравномерность регионарной вентиляции

- •Методы исследования

- •45. Газообмен в легких. Диффузная способность легких.

- •Движущая сила газообмена в лёгких

- •Градиент давления газов

- •Закон Фика

- •46. Транспорт газов с кровью. Факторы, влияющие на образование и диссоциацию оксигемоглобина. Кислородная емкость крови. Оксигемометрия. Газообмен между кровью и тканями.

- •47. Регуляция дыхания. Функциональная связь процессов дыхания, жевания, глотания. Резервные возможности системы дыхания.

- •Основные виды (кибернетические) регуляции дыхания

- •Центральный механизм дыхания

- •Дыхательные центры ствола головного мозга

- •Дыхательные нейроны

- •Гуморальные факторы, участвующие в регуляции дыхания

- •Процессы, обеспечивающие пищеварение

- •Типы пищеварения

- •Основные процессы, обеспечивающие пищеварение являются:

- •Конвейерный принцип организации пищеварения

- •Пищеварение в полости рта. Жевание. Слюна, её состав и свойства. Глотание.

- •Регуляция жевания

- •Значение (функции) слюны

- •Состав и свойства слюны.

- •Глотание

- •Фазы глотания :

- •Пищеварение в желудке: моторика, секреция, гидролиз, всасывание. Регуляция пищеварения в желудке. Моторная функция желудка Виды моторики:

- •Моторика разных отделов желудка:

- •Регуляция моторики желудка

- •Секреторная функция желудка

- •Кардиальные

- •Пилорические

- •Переваривание (гидролиз пищи)

- •Гидролиз

- •Типы двигательной активности мышечного слоя тонкого кишечника:

- •Основной миогенный ритм

- •Гидролиз и всасывание белков Ферментативный гидролиз.

- •Переваривание и всасывание жиров

- •Всасывание продуктов гидролитического расщепления жиров

- •Внутриклеточный синтез липидов

- •Образование хиломикронов

- •Переваривание углеводов

- •Ферментативный гидролиз.

- •Всасывание моносахаридов

- •Всасывание других электролитов

- •Всасывание воды

- •Роль поджелудочной железы в пищеварении. Состав и свойства поджелудочного сока. Регуляция панкреатической секреции. Образование, состав и свойства поджелудочного сока

- •Ферменты сока поджелудочной железы:

- •Секреция электролитов поджелудочной железой человека Состав сока поджелудочной железы как функция скорости его течения после стимуляции секретином

- •Роль печени в пищеварении. Жёлчеобразование и жёлчевыведение. Регуляция образования желчи и ее выделения в двенадцатиперстную кишку. Клеточный состав печени (основные клеточные типы)

- •Функции гепатоцитов

- •Пищеварение в толстой кишке. Значение микрофлоры кишечника. Дефекация.

- •Моторика толстого кишечника

- •Эвакуация

- •Регуляция моторики толстого кишечника

- •Переваривание и всасывание

- •Бактериальный гидролиз

- •Микрофлора кишечника

- •Дефекация и диарея

- •Методы исследования различных этапов пищеварения в эксперименте и клинике.

- •56. Система выделения, её участие в поддержании гомеостаза.

- •57. Почки. Роль почек в гомеостазе. Нефрон как морфофункциональная единица почки. Особенности кровообращения в почке. Основные процессы мочеобразования.

- •Кровообращение в почке, особенности его регуляции

- •Механизм саморегуляции почечного кровотока

- •Способы регуляции почкой регионарного и системного кровотока и артериального давления

- •58. Клубочковая фильтрация: механизм, методы исследования.

- •59. Канальцевая секреция в почках: механизмы, методы исследования.

- •60. Канальцевая реабсорбция в почках: механизмы, методы.

- •61. Поворотно-противоточная система в почках. Работа почек в режимах диуреза и антидиуреза.

- •62. Мочеиспускание. Механизмы, регуляция, методы исследования.

- •Метаболизм, катаболизм, анаболизм. Обмен белков, жиров и углеводов в организме.

- •Пластическое значение белка.

- •Энергетическое значение

- •Азотистый баланс

- •Регуляция обмена белков.

- •Жировой обмен

- •Регуляция обмена жиров.

- •Изменения углеводов в организме.

- •Регуляция обмена углеводов.

- •Энергетический баланс организма. Основной и рабочий обмен. Методы исследования энергетического обмена. Прямая и непрямая калориметрия.

- •Газовый анализ при калориметрии (полный, неполный). Калорический коэффициент кислорода. Дыхательный коэффициент.

- •Пластическая и энергетическая роль питательных веществ

- •Потребность в питательных веществах, минеральных солях и витаминах в зависимости от вида труда, возраста и состояния организма.

- •68. Изотермия у человека. Гипотермия. Гипертермия. Температура человека и её суточные колебания. Терморецепция. Химическая терморегуляция. Физическая терморегуляция. Термометрия, термовизиография.

- •Температура тела

- •Суточные колебания температуры тела

- •Гипотермия и гипертермия

- •69. Гуморальная регуляция. Организация эндокринной системы. Методы изучения желез внутренней секреции.

- •Местная регуляция

- •Структурно-функциональная организация эндокринной системы

- •70. Гормоны: понятие, функции, классификация, механизм действия.

- •Классификация гормонов по химической природе:

- •Механизм действия гормонов

- •Механизм действия гормонов, взаимодействующих с рецепторами, локализованными на плазматической мембране

- •71. Гипотоламо-гипофизарная система.

- •72. Щитовидная железа. Тиреоидные гормоны, их значение в регуляции обмена веществ и энергии, роста и развития организма

- •73. Кальцитонин, его роль в регуляции минерального обмена в твердых тканях.

- •74. Околощитовидные железы.

- •75. Эндокринная функция поджелудочной железы. Роль ее гормонов в регуляции обмена б.,ж.,у.

- •76. Надпочечники. Гормоны коркового и мозгового слоя.

- •77. Половые железы. Мужские и женские половые гормоны, их роль в регуляции обмена веществ и функций организма. Половые циклы. Эндокринная функция плаценты

- •78. Эпифиз. Роль его гормонов.

- •79. Автономная нервная система, её структурно-функциональные особенности. Симпатический, парасимпатический, метасимпатический отделы.

- •Дуга автономного рефлекса

- •80. Роль цнс в приспособительной деятельности организма. Нейрон как структурно-функциональная единица цнс. Функциональные элементы мозга. Глия, её функции. Исследование цнс.

- •81. Распространение возбуждения в нервных центрах. Пространственная и временная суммация. Облегчение, окклюзия. Доминанта.

- •82. Торможение в нервной системе. Центральное торможение

- •83. Спинной мозг.

- •84. Продолговатый мозг и мост.

- •85. Средний мозг.

- •Ретикулярная формация. Особенности нейронной организации и функций ретикулярной формации ствола мозга.

- •Таламус — коллектор афферентных путей. Функциональная характеристика ядер таламуса. Таламо-кортикальные и кортико-таламические связи.

- •Лимбический мозг. Его роль в осуществлении функций, направленных на сохранение вида, индивидуума, участие в формировании мотиваций, эмоций, памяти, саморегуляции вегетативных функций.

- •Базальные ядра. Роль в формировании мышечного тонуса и сложных двигательных актов, в реализации двигательных программ и организации высших психических функций.

- •Кора полушарий большого мозга. Роль коры в формировании системной деятельности организма. Представление о кортикализации функций в процессе эволюции цнс.

- •93. Сенсорные системы. Структурно-функциональная организация анализаторов. Классификация рецепторов. Рецепторный и регенераторный потенциал.

- •Общая схема строения сенсорных систем

- •Свойства рецепторных потенциалов.

- •Свойства генераторных потенциалов.

- •94. Светопроводящие структуры глазного яблока. Рефракция. Астигматизм. Аберрация. Аккомодация.

- •Рефракция

- •95. Фоторецепция в сетчатке глазного яблока.

- •96. Цветовое зрение.

- •97. Методы исследования зрительного аппарата. Поле зрения. Острота зрения.

- •98. Слуховой анализатор

- •Вестибулярный анализатор. Роль в оценке положения тела в пространстве при его перемещении и в состоянии невесомости. Тренировка вестибулярного аппарата.

- •Обонятельный анализатор. Классификация запахов, теория их восприятия. Методы исследования. Ольфактометрия.

- •Вкусовой анализатор. Вкусовые ощущения, их классификация. Методы исследования вкусового анализатора. Пороговая густометрия, функциональная мобильность.

- •Боль. Ноцицепция. Биологическое значение боли. Антиноцицептивная система. Общие представления об обезболивании и наркозе.

- •Факторы, вызывающие боль

- •Типы боли

- •Теории боли

- •Теория специфичности боли

- •Ноцицептивные теории интенсивности и распределения импульсов

- •Теория воротного контроля

- •Экзогенное торможение боли; терапия при болях

- •Фармакологические

- •Физические

- •Психологические

- •Врожденные формы поведения (безусловные рефлексы и инстинкты), их значение для приспособительной деятельности организма. Мотивации.

- •Врожденные формы поведения

- •Высшая нервная деятельность (и.П. Павлов). Условный рефлекс: классификаци, механизмы образования, структурно-функциональная основа.

- •Классификация условных рефлексов

- •Механизм образования условного рефлекса

- •Условия выработки условных рефлексов

- •Стадии образования условного рефлекса:

- •Торможение в высшей нервной деятельности. Безусловное и условное торможение, их виды. Виды торможения

- •Типы высшей нервной деятельности животных и человека (и.П. Павлов), их классификация, характеристика, методы определения. Темпераменты (Гиппократ), психологические характеристики личности.

- •Частные типы высшей нервной деятельности

- •Психические функции человека; внимание, восприятие, память, эмоции, мышление, речь. Физиологические основы и методики исследования психических функций.

- •Формы психических явлений

- •Развитие психики человека

- •Методы исследования психических функций:

- •Функциональные изображения

- •4. Клинические методы

- •5. Психологические

- •Ощущение и восприятие

- •Память Виды памяти

- •Фазы работы памяти:

- •Эмоции и мотивации Фундаментальные эмоции (к.Изер):

- •Мышление, сознание.

- •Основные состояния сознания:

- •Память, её виды и механизмы. Виды памяти

- •Фазы работы памяти:

- •Характеристики памяти

- •Нарушение памяти

- •Эмоции. Классификация. Теории эмоций. Роль различных структур мозга в формировании эмоциональных состояний. Эмоциональный стресс.

- •Фундаментальные эмоции:

- •Сознание

- •Основные состояния сознания:

- •Подсознание

- •Сверхсознание

- •Речь. Функции речи. Функциональная асимметрия коры больших полушарий, связанная с развитием речи. Физиологические методы исследования речи.

- •Бодрствование. Сон: виды, фазы, профиль. Полисомнография. Сновидения. Физиологические основы гипнотических состояний.

- •Понятие «биологический ритм»

- •Классификация биологических ритмов

- •Характеристики биоритма

- •Циркадианные ритмы у человека

- •Ультрадианные ритмы у человека

- •Инфрадианные ритмы у человека

- •Биологические часы

- •Физиология адаптации. Индивидуальная адаптация организма. Виды, фазы и критерии адаптации. Эустресс, дистресс.

- •Репродуктивная функция женщин. Овариально-менструальный цикл. Беременность. Роды. Лактация.

- •116. Репродуктивная функция мужчин.

Повторный вход возбуждения (re-entry)

Допустим, в кольце активной среды имеется участок, период рефрактерности элементов которого больше, чем период рефрактерности остальной среды.

Если внешнее воздействие создает подряд два возбуждения, первая волна возбуждения вызовет переход участка b в состояние длительной рефрактерности (на рис. показан запылением).

|

Вторая волна возбуждения подойдет к элементу b в момент, когда он еще остается рефракторным и гасится. Остается одна волна, идущая по другой стороне кольца. Если она дойдет до элемента b с другой стороны в момент времени, к которому элемент успеет выйти из рефрактерности и будет находиться в состоянии покоя, волна пройдет дальше и в кольце так и будет продолжаться незатухающий процесс - циркуляция возбуждения.

Рассмотренный механизм возникновения циркуляции возбуждения по замкнутым возбудимым структурам называется повторным входом возбуждения или re‑entry.

Условия возникновения циркуляции в замкнутых возбудимых структурах

время между двумя волнами возбуждения должно быть меньше периода рефрактерности «ненормального» элемента.

время прохождения волны возбуждения по «обходного» пути должно быть больше времени рефрактерности «ненормального» элемента.

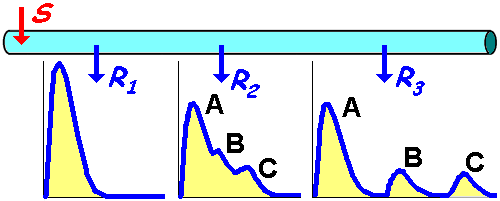

12. Опыт Эрлангера-Гассера. Классификация нервных волокон по Эрлангеру-Гассеру. Опыт Эрлангера - Гассера

В 1939 г. Д.Эрлангер и Г.С.Гассер зарегистрировали суммационные потенциалы (токи действия) от целого седалищного нерва лягушки на разных расстояниях от стимулирующего электрода.

Было установлено, что чем дальше от места нанесения стимула находился регистрирующий электрод, тем более четко суммарный потенциал делился на ряд пиков, которые были обозначены буквами латинского алфавита A, B, C.

При относительно быстрой скорости записи потенциалов, при более тщательном исследовании и рассмотрении пика A выделили дополнительно пики и пометили их буквами α (альфа), β (бета), γ (гамма), δ (дельта).

Объяснение опыта Эрлангера - Гассера

Расслоение суммационного потенциала на отдельные пики объясняется следующим:

Нервные волокна, составляющие нерв, имеют разную скорость проведения возбуждения.

Нервные волокна можно объединить в группы с примерно одинаковой скоростью проведения возбуждения.

Эрлангер и Гассер выделили 6 групп нервных волокон в соответствии с выделенными пиками: Aα, Aβ, Aγ, Aδ, B и C.

Для объяснения результатов опыта проведем мысленный эксперимент. Допустим, что нерв состоит из двух типов нервных волокон, быстрых и медленных. Быстрые проводят возбуждение со скоростью 10 м·с-1, медленные – 1 м·с-1. Регистрирующее устройство работает с квантом времени равном 10 мс, т.е. суммирует импульсы приходящие каждые 10 мс. Тогда к электроду регистратора, находящегося на расстоянии 10 мм от места нанесения стимула по быстрым волокнам импульсы придут через 1 мс, а по медленным - через 10 мс. Но зарегистрированы эти импульсы в пределах одного пика.

Если мы переместим регистрирующий электрод на расстоянии 100 мм от места нанесения стимула по быстрым волокнам импульсы придут через 10 мс, а по медленным - через 100 мс. Будет зарегистрировано два пика. Первый сформируют импульсы пришедшие по быстрым волокнам, второй – по медленным.

Часто при объяснении результата опытов Эрлангера‑Гассера прибегают к аналогии с бегом. При беге на короткие дистанции к финишу спортсмены приходят практически одновременно («одним пиком»).

При беге на длинные дистанции спортсмены обычно разбиваются на отдельные группы, как импульсы на отдельные пики.