- •3.8.1Расчёт избирательной системы тракта пч с двухконтурными полосовыми фильтрами

- •3.8.2Расчёт избирательной системы тракта пч с lc-фси

- •3.8.3Рекомендации по выбору покупного фси

- •3.9Определение числа каскадов радиотракта

- •3.9.1Выбор типа детектора и его электронного прибора

- •3.9.2Определение необходимого усиления до детектора

- •3.9.3Определение типов и числа усилительных каскадов до детектора

- •3.10Выбор схемы автоматической регулировки усиления

- •3.11Предварительный расчёт тракта звуковой частоты

- •3.11.1Выбор типа оконечного каскада

- •3.11.2Выбор типа оконечного устройства

- •3.11.3Выбор транзисторов оконечного каскада

- •3.11.4Определение числа каскадов предварительного усиления

- •3.12Предварительный расчёт источников питания.

- •3.13Описание функциональной схемы радиоприёмника

- •Литература

- •Приложение в Требования по содержанию пояснительной записки

результаты расчёта среднеарифметической полосы и избирательности , если такие производились в процессе выбора.

3.9Определение числа каскадов радиотракта

3.9.1Выбор типа детектора и его электронного прибора

Основные типы и ориентировочные параметры амплитудных (АД) и частотных детекторов (ЧД), которые можно использовать в транзисторном РП, приведены в таблице 9

Таблица 9

Тип детектора |

Амплитуда напряжения на входе,

|

Коэффициент передачи,

|

Крутизна нормированной детекторной характеристики,

|

Коэффициент гармоник,

|

АД Диодный квадратичный |

0,1 – 0,3 |

0,2 – 0,4 |

— |

15—5 |

Диодный линейный |

0,5 – 2 |

0,5 – 0,8 |

— |

3—1 |

Диодный с удвоением напряжения |

0,5 – 2 |

0,8 – 1,4 |

— |

4—2 |

Транзисторный коллекторный |

0,03 – 0,1 |

10 – 30 |

— |

10—5 |

Транзисторный эмиттерный |

0,1 – 1 |

0,7 – 0,9 |

— |

1,5—0,5 |

ЧД Дробный |

0,5 — 2 |

— |

(1—3)·10—3 |

0,3—3 |

С парой связанных контуров |

0,5 — 2 |

— |

(2—6)·10—3 |

0,3—3 |

С парой расстроенных контуров |

0,5 — 2 |

— |

(0,5—2)·10—3 |

0,1—1 |

Примечания к таблице 9

Для АД большим значением соответствуют большие значения и меньшие значения .

Для ЧД меньшие значения соответствуют большим значениям и меньшим значениям , при этом крутизна определяется свойствами резонансной системы ЧД и не зависит от .

Выбор типа детектора производится в первую очередь по допустимому коэффициенту гармоник с учётом следующих соображений.

Среди АД диодный линейный и эмиттерный имеют меньшую нелинейность детекторной характеристики и являются предпочтительными. Хорошая линейность эмиттерного детектора даже при относительно малых значениях обусловлена действием ООС по огибающей входного сигнала.

Квадратичный, коллекторный и детектор с удвоением напряжения позволяют сэкономить количество каскадов в радиотракте за счёт меньшего значения или в тракте ЗЧ за счёт большего коэффициента передачи , но вносят большие нелинейные искажения в выходной сигнал ЗЧ. Их применение оправдано в РП невысокого класса, когда требуется максимально упростить схему.

Диодный АД может выполняться по последовательной или параллельной схеме. Последовательная схема имеет более высокое входное сопротивление и лучшую фильтрацию ВЧ напряжения, поэтому используется чаще. Параллельная схема (с закрытым входом) позволяет подключить вход АД к источнику сигнала через ёмкость. Такая необходимость возникает, если оконечный каскад УПЧ выполнен апериодическим. В этом случае также можно использовать детектор с удвоением напряжения или эмиттерный.

Амплитуда напряжения ЗЧ на входе АД определяется для максимального коэффициента модуляции

![]() ,

(90)

,

(90)

где

![]() =0,8.

=0,8.

Для повышения коэффициента фильтрации ВЧ напряжения в АД, как правило, делается разделение нагрузки, при этом в выходную цепь АД включается более сложный П—образный фильтр нижних частот. Разделение нагрузки в диодном АД дополнительно облегчает его согласование по сопротивлениям со входом тракта ЗЧ и выходом оконечного УПЧ. Коэффициент передачи АД с разделённой нагрузкой существенно меньше и составляет

![]() ,

(91)

,

(91)

при этом

![]() .

(92)

.

(92)

Среди ЧД большее распространение в РП, выполняемых на дискретных элементах, имеет дробный детектор благодаря его способности подавлять паразитную АМ без дополнительных средств, за счёт совмещения функций ЧД и инерционного амплитудного ограничителя. При этом тракт ПЧ может содержать меньшее число каскадов. Если в тракте ПЧ отсутствует ограничение амплитуды, то выходное напряжение дробного детектора и уровень звука пропорциональны средней амплитуде принимаемого сигнала. Поэтому в РП с таким детектором желательно введение АРУ.

При использовании ЧД с парой связанных или расстроенных контуров ограничение амплитуды в тракте ПЧ обязательно с точки зрения подавления паразитной АМ. Усиление тракта ПЧ должно иметь запас в 3—10 раз, обеспечивающий эффективное ограничение амплитуды в оконечном каскаде УПЧ.

Детектор с парой расстроенных контуров имеет наилучшую линейность детекторной характеристики, однако он сложнее в настройке и может быть рекомендован для стационарного РП высокого класса.

Применение квадратурного ЧД на ИМС будет рассмотрено в Части 3 Методических указаний.

Амплитуда напряжения ЗЧ на выходе ЧД

определяется для максимального значения

девиации частоты

![]()

![]() ,

(93)

,

(93)

где =50кГц — для советского стандарта OIRT (диапазон УКВ1);

=75кГц – для западного стандарта CCIR (диапазон УКВ2).

Если проектируемый РП рассчитан на

работу в обоих диапазонах УКВ, то в

дальнейших расчетах следует использовать

меньшее значение![]() .

.

В качестве электронного прибора диодных АД и ЧД рекомендуется применять кремниевые диоды серии 5ХХ: КД 510, КД512, КД514, КД519, КД521, КД522 и др. [36, 37].

В транзисторном АД целесообразно применять те же транзисторы, что и в предварительных каскадах тракта ЗЧ: КТ315, КТ361, КТ3102, КТ3107, КТ31117, КТ313 и др. [33, 35, 36].

Ориентировочное значение тока покоя

транзистора в АД, необходимое для оценки

потребляемой приёмником мощности, можно

принять

![]() =1мА.

=1мА.

Если в проектируемом РП в соответствии с ТЗ предусмотрена функция стереоприёма, то после ЧД необходимо включить стереодетектор (СД), рассчитанный на обработку КСС по стандарту OIRT для диапазона УКВ1, или по стандарту CCIR для диапазона УКВ2, или комбинированный СД для двух диапазонов УКВ. Способы декодирования КСС и варианты построения СД рассмотрены в [11, 12, 27—29].

При передаче стереопрограммы эффективная максимальная девиация частоты тональной частью КСС (А+В) составляет:

0,8

![]() —

для стандарта OIRT,

—

для стандарта OIRT,

0,9 — для стандарта CCIR,

где — максимальная девиация частоты при передаче монопрограммы.

Чтобы обеспечить равные уровни звука в режимах “Моно” и “Стерео” целесообразно принять коэффициент передачи СД в режиме “Стерео”:

![]() =1,25

— для стандарта OIRT,

=1,25

— для стандарта OIRT,

=1 — для стандарта CCIR.

При этом амплитуда напряжения ЗЧ на выходе каждого канала СД:

![]() ,

,

где — амплитуда напряжения ЗЧ на выходе ЧД в случае приёма монопрограммы по формуле (93).

Для СД на дискретных элементах можно

принять значение тока, потребляемого

СД от источника питания,

![]() =3÷5 мА.

=3÷5 мА.

Последовательность действий при выборе АД:

выбрать тип АД ;

исходя из принятого ранее значения для АД в таблице 3 (п. 3.5), выбрать по таблице 9 (с учётом примечаний) и

;

;определить коэффициент передачи

с учётом разделения нагрузки по формуле

(91);

с учётом разделения нагрузки по формуле

(91);определить амплитуду выходного напряжения детектора по формуле (92);

выбрать тип электронного прибора (диода или транзистора), для транзистора кроме того нужно задаться током .

Последовательность действий при выборе ЧД:

выбрать тип ЧД;

исходя из принятого ранее значения для ЧД в таблице 3 (п. 3.5), выбрать по табли- це 9 (с учётом примечаний) и ;

определить амплитуду выходного напряжения детектора по формуле (93);

выбрать тип диодов для ЧД;

принять решение о необходимости введения в радиотракт АРУ или ограничения амплитуды в тракте ПЧ;

при наличии в РП функции стереоприёма задаться для СД значением коэффициента передачи , амплитуды выходного напряжения и потребляемого тока .

3.9.2Определение необходимого усиления до детектора

Определение необходимого усиления до детектора производиться на каждом поддиапазоне отдельно, если для них задана разная чувствительность.

При приёме на наружную антенну необходимое усиление

,

(94)

,

(94)

где – амплитуда напряжения на входе детектора принятая в п.3.9.1,В

![]() – чувствительность РП, заданная в ТЗ

эффективным значением эдс в антенне,

В.

– чувствительность РП, заданная в ТЗ

эффективным значением эдс в антенне,

В.

При приёме на штыревую (телескопическую) антенну необходимое усиление

,

(95)

,

(95)

где

![]() –

чувствительность РП, заданная в ТЗ

эффективным значением напряжённости

поля в точке приёма, В/м;

–

чувствительность РП, заданная в ТЗ

эффективным значением напряжённости

поля в точке приёма, В/м;

![]() –

действующая высота штыревой антенны,

м.

–

действующая высота штыревой антенны,

м.

Для встроенной штыревой антенны можно

принять геометрическую высоту

![]() =1м

и действующую высоту

=1м

и действующую высоту

![]() .

.

При приёме на магнитную антенну (МА) определяем эффективное значение напряжения на входе 1—го каскада РП.

![]() ,

(96)

,

(96)

где — чувствительность РП, заданная в ТЗ эффективным значением напряжённости поля в точке приёма, В/м;

— действующая высота МА, м;

— эквивалентная добротность контура ВЦ;

![]() —

коэффициент включения транзистора 1-го

каскада в контур ВЦ.

—

коэффициент включения транзистора 1-го

каскада в контур ВЦ.

Для МА с ферритовым сердечником в диапазонах ДВ—КВ предварительно можно принять =0,01÷0,03м.

В качестве

следует использовать значение

![]() на

частоте

на

частоте

![]() для соответствующего поддиапазона,

полученное при расчёте по п.3.6.

для соответствующего поддиапазона,

полученное при расчёте по п.3.6.

Ориентировочные значения коэффициента включения приведены в таблице 11.

Необходимое усиление до детектора при приёме на МА

.

(97)

.

(97)

3.9.3Определение типов и числа усилительных каскадов до детектора

Выбор типов и расчёт числа каскадов радиотракта производится в следующей последовательности.

Для радиотракта, рассчитанного на работу от наружной или штыревой антенны, предварительно задаёмся коэффициентом передачи входной цепи

по

таблице 10, в которой приведены

ориентировочные значения

для различных диапазонов волн в

зависимости от эквивалентной добротности

контура ВЦ

(на частоте

)

по п.3.6.

по

таблице 10, в которой приведены

ориентировочные значения

для различных диапазонов волн в

зависимости от эквивалентной добротности

контура ВЦ

(на частоте

)

по п.3.6.

Таблица 10

Диапазон |

Эквивалентная добротность контура ВЦ (на частоте ) |

Коэффициент передачи |

ДВ |

10 — 30 |

2 — 3 |

СВ, ПВ |

20 — 70 |

2 — 6 |

КВ |

30 — 150 |

3 — 8 |

УКВ |

30 — 150 |

3 — 5 |

Если РП имеет несколько поддиапазонов, для которых значения по таблице 10 различны, то необходимо выбрать для каждого поддиапазона.

Определяем коэффициент передачи входной

цепи

![]() с учётом коэффициента включения m2

транзистора 1—го каскада в контур ВЦ

с учётом коэффициента включения m2

транзистора 1—го каскада в контур ВЦ

![]() .

(98)

.

(98)

Ориентировочные значения коэффициента включения m2 для различных диапазонов волн в зависимости от типа транзистора (БТ или ПТ) первого каскада и схемы включения приведены в таблице 11.

Таблица 11

Диапазон |

Коэффициент включения транзистора в контур ВЦ |

|||

БТ |

ПТ |

|||

ОЭ |

ОБ |

ОИ |

ОЗ |

|

ДВ – ПВ |

0,1 – 0,2 |

— |

1 |

— |

КВ |

0,1 – 0,2 |

0,05 – 0,1 |

0,5 – 1 |

0,1 – 0,2 |

УКВ |

0,1 – 0,2 |

0,05 – 0,1 |

0,3 – 0,5 |

0,1 – 0,2 |

Необходимость использования схемы включения ОБ (ОЗ) для УРЧ в диапазонах КВ и УКВ может возникнуть в результате расчёта устойчивого усиления УРЧ в п.2 (см. ниже). В остальных случаях можно ориентироваться на схему ОЭ (ОИ), в том числе, если первым каскадом является смеситель преобразователя частоты.

Если по результатам расчёта в п.3.6 число контуров тракта РЧ

>1,

то в тракт РЧ необходимо включить число

каскадов УРЧ

>1,

то в тракт РЧ необходимо включить число

каскадов УРЧ

=

-1.

=

-1.

В этом случае задаёмся коэффициентом

усиления одного каскада![]() ,

исходя из получения общего усиления

УРЧ

,

исходя из получения общего усиления

УРЧ

![]() .

(99)

.

(99)

Оно должно быть небольшим, чтобы избежать ухудшения реальной избирательности РП из-за возможных перегрузок (нелинейных эффектов) в самих каскадах УРЧ, а также смесителе при больших уровнях сигнала и помех.

Для диапазонов ДВ – ПВ в каскадах УРЧ целесообразно использовать схему ОЭ (ОИ). Проверку устойчивости усиления УРЧ можно не производить, поскольку на относительно низких рабочих частотах этих диапазонов при небольшом усилении заведомо выполняется условие (102), приведённое ниже.

Для диапазонов КВ и УКВ схема ОЭ (ОИ) также является предпочтительной, но при этом требуется проверка устойчивости УРЧ с принятым значением .

Максимальный коэффициент устойчивого усиления для схемы ОЭ(ОИ)

![]() ,

(100)

,

(100)

где![]() –

модуль проводимости прямой передачи

транзистора в схеме ОЭ (ОИ), См;

–

модуль проводимости прямой передачи

транзистора в схеме ОЭ (ОИ), См;

![]() —

модуль проводимости обратной передачи

транзистора в схеме ОЭ (ОИ), См;

—

модуль проводимости обратной передачи

транзистора в схеме ОЭ (ОИ), См;

![]() –

рабочая частота, Гц;

–

рабочая частота, Гц;

![]() – проходная ёмкость транзистора в схеме

ОЭ (ОИ), Ф,

– проходная ёмкость транзистора в схеме

ОЭ (ОИ), Ф,

или то же в более удобном для расчётов виде

![]() ,

(101)

,

(101)

где

![]() =

=![]() – модуль крутизны (проводимости прямой

передачи), мА/В или мСм;

– модуль крутизны (проводимости прямой

передачи), мА/В или мСм;

– рабочая частота, МГц;

![]() =

– проходная ёмкость транзистора, для

БТ

=

=

– проходная ёмкость транзистора, для

БТ

=![]() ,

пФ.

,

пФ.

Рассчитываем коэффициент устойчивого

усиления

![]() каскада УРЧ на максимальной частоте

верхнего поддиапазона

для выбранных в п.3.4 типов транзисторов

и их режимов.

каскада УРЧ на максимальной частоте

верхнего поддиапазона

для выбранных в п.3.4 типов транзисторов

и их режимов.

Если принятое выше значение соответствует условию

![]() ,

(102)

,

(102)

то каскад будет устойчив к самовозбуждению, и можно остановиться на принятом значении .

В противном случае нужно принять меньшее значение или увеличить следующими способами:

при использовании БТ увеличить

(

)

за счёт увеличения тока покоя

до 2—3мА для переносного РП и до 5мА для

стационарного РП;

(

)

за счёт увеличения тока покоя

до 2—3мА для переносного РП и до 5мА для

стационарного РП;

или выбрать другой тип БТ с меньшей ;

при использовании ПТ выбрать другой тип с большим отношением

;

;применить схему ОБ (ОЗ) или каскодную схему ОЭ—ОБ (ОИ—ОЗ, ОИ—ОБ).

Коэффициент устойчивого усиления для схемы ОБ (ОЗ) в 3—10 раз, а для каскодных схем ОЭ—ОБ (ОИ—ОЗ, ОИ—ОБ) в 10—30 раз больше по сравнению со схемой ОЭ (ОИ) [5, 9, 10]. Поэтому можно считать

![]() ,

(103)

,

(103)

![]() .

(104)

.

(104)

Определяем тип и коэффициент усиления каскадов УПЧ.

Для каскадов УПЧ оптимальным решением является применение БТ в схеме включения ОЭ. ПТ не дают ощутимых преимуществ в тракте ПЧ.

Рассчитываем коэффициент устойчивого усиления каскада УПЧ по схеме ОЭ на частоте для выбранных в п.3.4 типов БТ и их режимов по формулам (100, 101)

Принимаем

![]() .

(105)

.

(105)

Выбираем тип преобразователя частоты и задаёмся его коэффициентом передачи

.

.

Смеситель может быть выполнен:

по простой однотранзисторной схеме на БТ или ПТ;

по балансной схеме на БТ или ПТ;

по балансной или кольцевой схеме на диодах.

Совмещение функций смесителя и гетеродина в однотранзисторной схеме оправдано только в простых РП с диапазонами ДВ и СВ для сокращения числа каскадов и снижения потребления. В остальных случаях целесообразно использовать отдельный гетеродин.

Балансные и кольцевые схемы обеспечивают меньшее количество поражённых точек в рабочем диапазоне и лучшую реальную избирательность РП за счёт подавления большего числа комбинационных продуктов и побочных каналов приёма, в том числе и прямого канала. При этом отпадает необходимость включения в тракт РЧ заградительного фильтра на частоту [1, 2].

В предварительном расчёте можно принять:

для однотранзисторного смесителя на БТ

![]() ;

(106)

;

(106)

для однотранзисторного смесителя на ПТ

![]() ;

(107)

;

(107)

для балансной схемы на БТ и ПТ приведённые значения нужно удвоить;

для балансного или кольцевого смесителя на диодах

![]() .

(108)

.

(108)

Поскольку коэффициент передачи диодного смесителя <1, то его целесообразно использовать совместно с УРЧ. При этом общее усиление УРЧ в п.2 желательно увеличить до 5—20, чтобы компенсировать ослабление сигнала в смесителе и предотвратить ухудшение шумовых свойств радиотракта.

В качестве элементов диодного смесителя можно применить кремниевые диоды серии 5ХХ: КД510—522 и др. [36, 37].

При использовании в тракте ПЧ ФСИ необходимо знать его коэффициент передачи в полосе пропускания

.

.

Для LC – ФСИ определяется в процессе расчёта по п.3.8.2.

Для покупного ФСИ значение

может быть приведено в справочных данных

фильтра см. п.3.8.3. если там вместо

приведено вносимое затухание в полосе

пропускания

![]() ,

то определяем

через

,

то определяем

через

![]() .

(109)

.

(109)

Для каждого поддиапазона с различающимися значениями определяем общий предполагаемый коэффициент усиления радиотракта:

при приёме на наружную или штыревую антенну

![]() ,

(110)

,

(110)

при приёме на МА

![]() ,

(111)

,

(111)

где

![]() –

число каскадов УПЧ.

–

число каскадов УПЧ.

Для тракта ПЧ с сосредоточенной

избирательностью число каскадов

![]() выбирается в пределах 2 – 4.

выбирается в пределах 2 – 4.

Для тракта ПЧ с распределённой

избирательностью

![]() ,

где

,

где

![]() - число полосовых фильтров, принятое в

пункте 3.8.1 .

- число полосовых фильтров, принятое в

пункте 3.8.1 .

Если по результатам расчёта в п.3.6 каскады

УРЧ не требуются, то множитель

![]() в формулах

в формулах

![]() нужно

убрать.

нужно

убрать.

Для тракта ПЧ с распределённой избирательностью в формулах нужно убрать множитель .

В результате расчета для каждого поддиапазона нужно выполнять условие

>![]() ,

(112)

,

(112)

где – необходимое усиление радиотракта по п.3.9.2, с некоторым технологическим запасом на разброс параметров транзисторов, неточность сопряжения настроек, изменение усиления под воздействием дестабилизирующих факторов (изменение температуры, колебания питания и пр.).

Оптимальный интервал запаса по усилению для поддиапазона, в котором этот запас минимален составляет:

![]() .

(113)

.

(113)

Излишек усиления вреден, поскольку ограничивает динамический диапазон РП по входному сигналу в области больших уровней.

При использовании ЧД с парой связанных или расстроенных контуров запас по усилению нужно сделать большим, оптимальный интервал

![]() ,

(114)

,

(114)

чтобы обеспечить эффективное ограничение амплитуды в оконечном каскаде УПЧ.

Для достижения указанных соотношений (112), (113), (114):

— если используется тракт ПЧ с

сосредоточенной избирательностью,

нужно подобрать

и

![]() ,

стремясь к меньшему значению

;

,

стремясь к меньшему значению

;

— если используется тракт ПЧ с

распределённой избирательностью, можно

варьировать только

,

поскольку

![]() уже задано.

уже задано.

Уменьшить

всегда можно соответствующим выбором

эквивалентной нагрузки

![]() (волнового

сопротивления контура ρ, эквивалентной

добротности

,

коэффициентов включения

(волнового

сопротивления контура ρ, эквивалентной

добротности

,

коэффициентов включения

![]() ,

).

,

).

Для увеличения необходимо повысить , используя способы, перечисленные в п.2 для УРЧ.

В тракте ПЧ с ФСИ каскады УПЧ могут быть апериодическими (широкополосными), но с точки зрения минимума собственных шумов УПЧ и нелинейных искажений огибающей их целесообразно выполнять резонансными слабо избирательными с полосой пропускания

![]() ,

(115)

,

(115)

где – сквозная полоса пропускания радиотракта по п.3.2.

Введение в радиотракт апериодических каскадов УРЧ для увеличения нецелесообразно по причине ухудшения реальной избирательности РП.

В заключение делаем обобщающие выводы по составу радиотракта: количество каскадов, транзисторов, контуров, фильтров и пр.

3.10Выбор схемы автоматической регулировки усиления

АРУ необходима в радиотракте с АМ и желательна в радиотракте с ЧМ при использовании дробного детектора, см. п.3.9.1. В радиовещательных РП применяется АРУ обратного действия. Для повышения эффективности АРУ, как правило, вводится задержка срабатывания по уровню входного сигнала, а также дополнительное усиление в цепи регулирования. При этом используются следующие способы регулировки усиления в радиотракте [1—3, 15]:

изменением режима усилительных элементов по постоянному току;

шунтированием контуров;

изменением глубины ООС;

включением в тракт делителей напряжения и ВЧ аттенюаторов, управляемых напряжением или током;

комбинацией перечисленных способов.

Первый из перечисленных способов является традиционным и имеет большее распространение благодаря тому, что позволяет реализовать глубокую регулировку усиления при минимальных дополнительных затратах по количеству элементов и потреблению от источников питания.

Перечислим некоторые правила, которыми следует руководствоваться при выборе числа и типа регулируемых каскадов радиотракта:

глубина регулировки усиления в одном каскаде не должна превышать, как правило, 10—20 дБ, большая глубина сопровождается проявлением нелинейности каскадов, увеличением уровня шумов тракта и др. отрицательными последствиями;

желательно, чтобы АРУ охватывала большее количество каскадов при меньшей глубине регулировки на один каскад;

предпочтение следует отдать каскадам УРЧ и первым каскадам УПЧ. Желательно, чтобы они были широкополосными или слабоизбирательными по отношению к сквозной полосе пропускания, т.к. регулировка усиления в каскадах, формирующих характеристику основной избирательности, может привести к изменению формы АЧХ;

не рекомендуется регулировать усиление оконечного каскада УПЧ, в котором уровень выходного сигнала максимален из—за опасности больших нелинейных искажений огибающей. Такая регулировка допускается только в простых РП с малым числом каскадов УПЧ;

нельзя регулировать усиление смесителей, т.к. это сопровождается изменением режима модуляции крутизны усилительного элемента, ростом её гармоник, интенсивности побочных каналов и ухудшением реальной избирательности РП.

В качестве источника управляющего напряжения (сигнала) АРУ могут быть использованы:

основной АД, совмещающий функции детектора принимаемого сигнала и детектора АРУ, при этом используется, дополнительно отфильтрованная RC – фильтром, постоянная составляющая выходного напряжения детектора, пропорциональная амплитуде несущей частоты сигнала;

основной дробный детектор, при этом используется постоянное напряжение на фильтрующем конденсаторе, включенном для подавления паразитной АМ;

отдельный амплитудный детектор АРУ, применяется в том случае, если дополнительное шунтирование нагрузки основного детектора цепями АРУ нежелательно из—за возможного ухудшения его показателей по основной функции (снижения коэффициента передачи, входного сопротивления, роста коэффициента гармоник и пр.). Проблема нежелательного шунтирования может быть также преодолена включением в цепь регулирования усиления постоянного тока с достаточно малым входным током.

Порядок расчёта необходимого числа регулируемых каскадов.

Исходными данными для расчёта являются заданные в ТЗ:

изменения уровня сигнала на входе РП (эдс в антенне)

![]() ;

;

допустимое изменение уровня сигнала на выходе РП (радиотракта) при изменении уровня входного сигнала на

![]() .

.

Определяем необходимое изменение усиления радиотракта под действием АРУ (общую глубину регулировки)

![]() .

(116)

.

(116)

Принимаем глубину регулировки усиления на один регулируемый каскад

![]() .

(117)

.

(117)

Определяем ориентировочное число регулируемых каскадов, считая, что все регулируемые каскады идентичны

.

(118)

.

(118)

Результат округляем до большего целого числа, которое принимаем за необходимое число регулируемых каскадов.

В ПЗ необходимо:

обосновать выбор схемы АРУ (прямая, обратная, простая, задержанная, усиленная, с задержкой и усилением);

обосновать способ регулировки усиления;

выбрать источник сигнала АРУ;

сделать расчёт необходимого числа регулируемых каскадов;

выбрать перечень каскадов радиотракта, в которых предполагается регулировать усиление.

3.11Предварительный расчёт тракта звуковой частоты

3.11.1Выбор типа оконечного каскада

В радиовещательном РП на дискретных элементах можно использовать следующие типы оконечных каскадов тракта ЗЧ:

однотактный в режиме А.

Основное преимущество – относительно простая схема с малым количеством элементов.

Недостатки:

низкая экономичность каскада, проигрывает по потреблению двухтактным каскадам примерно в 5-6 раз;

наличие моточного изделия – выходного трансформатора.

Применение оправдано при выходной

мощности

![]() ≤50

мВт, а также при работе на головные

телефоны;

≤50

мВт, а также при работе на головные

телефоны;

двухтактный бестрансформаторный в режимах В, АВ.

Преимущества по сравнению с трансформаторными каскадами:

отсутствие моточных изделий;

более широкий диапазон воспроизводимых частот;

возможность получения меньших нелинейных искажений за счёт более глубокой ООС.

Недостатки:

относительная сложность схемы УЗЧ в целом, содержит большое число транзисторов;

при заданных напряжении питания

и выходной мощности

и выходной мощности

требует вполне определённого сопротивления

нагрузки

требует вполне определённого сопротивления

нагрузки

;

;

двухтактный трансформаторный в режимах В, АВ.

Преимущества по сравнению с бестрансформаторным каскадом:

позволяет реализовать высокий к.п.д. при низковольтном питании;

может быть выбрано независимо от и благодаря трансформации;

УЗЧ в целом содержит меньшее число транзисторов на 30-50 %.

Недостатки:

наличие трансформаторов;

большие частотные искажения, вносимые трансформаторами;

склонность к возбуждению при увеличении глубины ООС из-за фазовых сдвигов, вносимых трансформаторами.

Режим А в двухтактных каскадах используется крайне редко, т.к. не даёт ощутимых преимуществ, но проигрывает режимам В, АВ по к.п.д.

В настоящее время трансформатор считается трудоёмким, нетехнологичным, поэтому его применение должно быть технически и экономически оправдано. При отсутствии веских аргументов в пользу трансформаторного оконечного каскада предпочтительным является бестрансформаторный. Приводимая ниже методика расчёта оконечного каскада ориентирована на этот тип. В случае, если выбран трансформаторный каскад одно- или двухтактный, можно воспользоваться методикой расчёта в [3, 4, 7, 10].

Применение оконечного УЗЧ на ИМС будет рассмотрено в Части 3 методических указаний.

В ПЗ необходимо обосновать выбор типа оконечного каскада для проектируемого РП.

3.11.2Выбор типа оконечного устройства

Определяем оптимальное сопротивление нагрузки оконечного каскада с точки зрения отдачи в нагрузку максимальной выходной мощности с максимальным к.п.д.

,

(119)

,

(119)

где

![]() - максимальная амплитуда напряжения на

нагрузке при полной раскачке оконечного

каскада, В;

- максимальная амплитуда напряжения на

нагрузке при полной раскачке оконечного

каскада, В;

![]() - максимальная выходная мощность

оконечного каскада тракта ЗЧ из ТЗ, Вт;

- максимальная выходная мощность

оконечного каскада тракта ЗЧ из ТЗ, Вт;

![]() - номинальное напряжение питания

оконечного каскада из ТЗ, В;

- номинальное напряжение питания

оконечного каскада из ТЗ, В;

![]() - минимальное падение напряжения на

одном транзисторе (плече) оконечного

каскада, В.

- минимальное падение напряжения на

одном транзисторе (плече) оконечного

каскада, В.

выбирается в пределах от 0,5 до 2 В в зависимости от заданного . При <6 В нужно выбирать ближе к нижней границе указанного интервала, при >6 В можно увеличить до 1-2 В.

Если

>![]() ,

то

нереализуема при заданном

.

,

то

нереализуема при заданном

.

Если < , то обеспечивается с запасом, но с меньшим к.п.д.(при неполной раскачке).

В качестве оконечного устройства могут быть выбраны:

одна головка громкоговорителя (ГГ), в частности, для малогабаритного переносного РП;

комбинация из двух однотипных ГГ, включённых параллельно или последовательно;

акустическая система (АС) – для стационарного РП.

Критерии выбора:

номинальное электрическое сопротивление ГГ (АС)

≤

≤ ,

но как можно ближе к

.

При использовании двух ГГ желательное

значение

может быть достигнуто параллельным

или последовательным включением ГГ;

,

но как можно ближе к

.

При использовании двух ГГ желательное

значение

может быть достигнуто параллельным

или последовательным включением ГГ;

паспортная мощность ГГ (АС)

=(1,5÷10)

.

Нижнюю границу запаса целесообразно

использовать только для малогабаритных

РП и ГГ. Чем больше запас по

,

тем с меньшим коэффициентом гармоник

будет работать ГГ;

=(1,5÷10)

.

Нижнюю границу запаса целесообразно

использовать только для малогабаритных

РП и ГГ. Чем больше запас по

,

тем с меньшим коэффициентом гармоник

будет работать ГГ;

эффективный рабочий диапазон ГГ (АС) должен быть шире диапазона воспроизводимых частот РП

,

заданного в ТЗ, особенно по Fн.

Если в справочнике приведена АЧХ ГГ

(АС), то следует оценить соответствие

ослаблений, вносимых ГГ (АС), на частотах

Fн и Fв

значениям

и

,

заданного в ТЗ, особенно по Fн.

Если в справочнике приведена АЧХ ГГ

(АС), то следует оценить соответствие

ослаблений, вносимых ГГ (АС), на частотах

Fн и Fв

значениям

и ,

принятым для ГГ в п.3.5;

,

принятым для ГГ в п.3.5;

для портативных РП с МА необходимо выбирать ГГ с закрытой (экранированной) магнитной системой. Они обладают минимальным наружным полем и не подмагничивают ферритовый сердечник МА. Подмагничивание сердечника снижает его проницаемость и действующую высоту МА;

с учётом предполагаемых размеров корпуса РП предпочтение следует отдавать ГГ с большими габаритными размерами. Как правило, они имеют большую отдачу (уровень характерической чувствительности) и лучшее качество звука.

Справочная литература для выбора ГГ (АС) [24,25,32].

В ПЗ должны быть приведены основные технические характеристики выбранных ГГ (АС) из справочника.

3.11.3Выбор транзисторов оконечного каскада

Определяем амплитуду тока коллектора в плечах оконечного каскада при =

,

(120)

,

(120)

где = выбранной ГГ (АС).

Постоянная составляющая тока коллектора в плечах оконечного каскада при =

![]() .

(121)

.

(121)

Задаёмся током покоя оконечного каскада в режиме АВ

![]() (0,01÷0,05)

(0,01÷0,05)![]() .

(122)

.

(122)

Определяем максимальную мощность, рассеиваемую на коллекторе одного плеча

.

(123)

.

(123)

Выбираем транзисторы для оконечного каскада по следующим критериям:

максимальное допустимое напряжение коллектор – эмиттер

>

;

>

;максимальный допустимый импульсный ток коллектора

>

> ;

;максимальная допустимая мощность, рассеиваемая на коллекторе,

>

> ;

;предпочтение следует отдавать транзисторам с большим

и меньшим напряжением насыщения

и меньшим напряжением насыщения

;

;транзисторы, образующие комплементарную пару, должны иметь примерно одинаковые или близкие параметры.

Рекомендуемые комплементарные пары транзисторов:

n – p – n

КТ315

КТ3102

КТ3117

КТ503

КТ646

КТ815

КТ817

КТ819

p – n – p

КТ361

КТ3107

КТ313

КТ502

КТ644

КТ814

КТ816

КТ818 и др.

Рекомендуемые одиночные типы транзисторов для несимметричных плеч, выполняемых по схемам Дарлингтона (см ниже п.8):

n – p – n : КТ645 , КТ660 , КТ961 и др.

p – n – p : КТ501 , КТ626 , КТ639 и др.

Любой транзистор из приведённого перечня комплементарных пар может использоваться как одиночный для несимметричных плеч.

Справочная литература для выбора транзисторов [34 - 36].

В ПЗ должны быть приведены основные электрические параметры с указанием режима измерения и предельные эксплуатационные данные выбранных транзисторов.

Для большей достоверности расчётов

желательно скорректировать значения

и др. параметров для

![]() =

,

используя графики, если они приведены

в справочнике.

=

,

используя графики, если они приведены

в справочнике.

Определяем амплитуду тока базы транзисторов оконечного каскада

![]() .

(124)

.

(124)

Если в качестве оконечных транзисторов

используется комплементарная пара, то

в формуле (124) необходимо использовать

меньшее значение

![]() транзисторов пары.

транзисторов пары.

Выбираем ток покоя предоконечного каскада (драйвера)

![]() .

(125)

.

(125)

Если полученное значение

![]() <1

мА, то следует принять

=1

мА.

<1

мА, то следует принять

=1

мА.

Если полученное значение: >5-10 мА – для переносного РП,

>10 – 20 мА для стационарного РП,

то с целью экономии потребления драйвера в плечах оконечного каскада следует использовать составные транзисторы (схемы Дарлингтона).

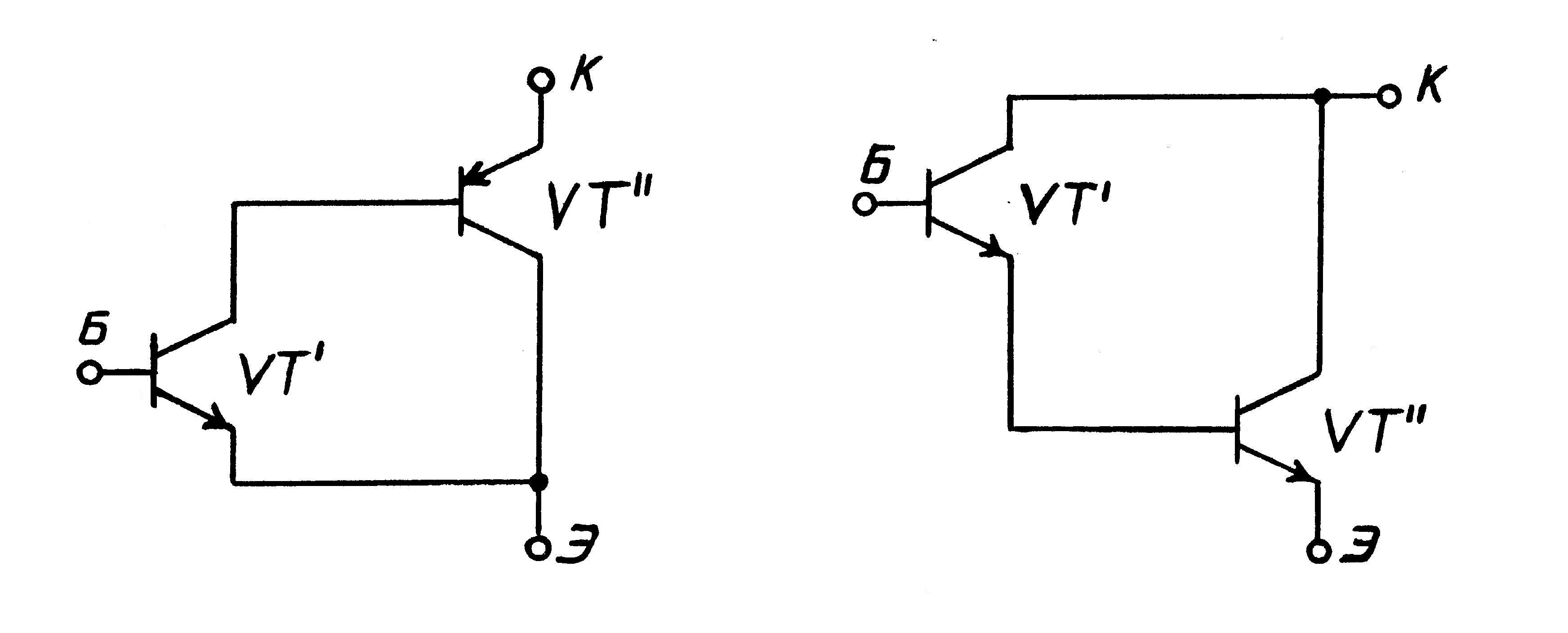

Два варианта схем Дарлингтона для двух транзисторов с одинаковым и разным типом проводимости показаны на рисунке 4.

Рисунок 4

Для получения схем Дарлингтона противоположной проводимости необходимо изменить проводимость обоих транзисторов на противоположную.

Выбираем транзисторы VT' для схем Дарлингтона (предшествующие оконечным транзисторам VT'') по п.5 со следующими отличиями:

![]() >

>![]() ,

где

=

,

где

=![]() по п.6;

по п.6;

![]() >

>![]() .

.

При выборе транзисторов VT'

для схем Дарлингтона необходимо

обеспечить примерно одинаковые

произведения

![]() ,

,

![]() .

.

Амплитуда тока базы при использовании схем Дарлингтона

![]() .

(126)

.

(126)

В формуле (126) необходимо использовать

меньшее произведение

![]() из двух плеч.

из двух плеч.

Определяем ток покоя драйвера при использовании схем Дарлингтона по формуле (125).

Если полученное значение < 1 мА, то следует принять =1 мА.

3.11.4Определение числа каскадов предварительного усиления

Задаёмся входным сопротивлением тракта ЗЧ

![]() =20÷100

кОм.

(127)

=20÷100

кОм.

(127)

Определяем амплитуду входного тока первого каскада тракта ЗЧ

![]() ,

(128)

,

(128)

где

![]() - амплитуда напряжения ЗЧ на выходе

детектора.

- амплитуда напряжения ЗЧ на выходе

детектора.

В режиме «Стерео»

![]() ,

(129)

,

(129)

где

![]() - амплитуда напряжения ЗЧ на выходе СД.

- амплитуда напряжения ЗЧ на выходе СД.

Необходимое усиление по току предварительных каскадов

,

(130)

,

(130)

где

![]() =5÷20

– глубина ООС, которую нужно вводить

для обеспечения малого коэффициента

гармоник тракта ЗЧ;

=5÷20

– глубина ООС, которую нужно вводить

для обеспечения малого коэффициента

гармоник тракта ЗЧ;

![]() =10÷20

– ослабление пассивного регулятора

тембра.

=10÷20

– ослабление пассивного регулятора

тембра.

Если регулировка тембра в тракте ЗЧ не предусматривается, то множитель из формулы (130) можно исключить.

Выбираем транзисторы для предварительных каскадов по следующим критериям:

максимальное допустимое напряжение коллектор – эмиттер

>

;

>

;предпочтение следует отдавать транзисторам с большим ;

для большей свободы при составлении электрической схемы желательно выбирать два транзистора разной проводимости с похожими параметрами.

Рекомендуемые типы транзисторов: КТ315, КТ361, КТ3102, КТ3107, КТ3117, КТ313, КТ201, КТ209 и др. [33,35,36].

В ПЗ должны быть приведены основные электрические параметры с указанием режима измерения и предельные эксплуатационные данные выбранных транзисторов.

Токи покоя транзисторов предварительных каскадов можно принять =1мА, кроме драйвера, для которого ток покоя определён в п.3.11.3.

Определяем ориентировочное число каскадов предварительного усиления (включая драйвер)

![]() .

(131)

.

(131)

Если для предварительных каскадов

выбраны 2 типа транзисторов, то в формуле

(131) необходимо использовать меньшее

из двух значений

![]() .

.

Полученное значение округляем до

большего целого числа, которое принимаем

в качестве числа каскадов![]() .

.

3.12Предварительный расчёт источников питания.

Определяем ориентировочный ток, потребляемый РП от источника питания (ИП):

в режиме молчания при

=0

(ток покоя РП)

=0

(ток покоя РП)

![]() ,

(132)

,

(132)

где

![]() - сумма токов покоя коллекторных

(стоковых) цепей всех каскадов РП,

потребляющих ток от источника

;

- сумма токов покоя коллекторных

(стоковых) цепей всех каскадов РП,

потребляющих ток от источника

;

А=1,2 – 1,5 – коэффициент запаса, учитывающий потребление базовых делителей, стабилизаторов, преобразователей напряжения для варикапов, светодиодов индикации и др. вспомогательных цепей.

при

![]() ;

(133)

;

(133)

при средней громкости (-6 дБ),

![]() .

(134)

.

(134)

При наличии в РП функции стереоприёма

значения

![]() в формулах (132), (133), (134) нужно удвоить,

чтобы учесть потребление двух каналов

тракта ЗЧ.

в формулах (132), (133), (134) нужно удвоить,

чтобы учесть потребление двух каналов

тракта ЗЧ.

Определяем мощность, потребляемую РП от ИП:

в режиме молчания

![]() ;

(135)

;

(135)

при

=

=

![]() ;

(136)

;

(136)

при средней громкости

![]() ,

(137)

,

(137)

где

![]() - номинальное напряжение питания РП

из ТЗ.

- номинальное напряжение питания РП

из ТЗ.

Для стационарного РП мощность, потребляемая ИП от сети 220 В 50 Гц

,

(138)

,

(138)

где

![]() - к.п.д. ИП.

- к.п.д. ИП.

Для ИП, содержащего понижающий трансформатор, выпрямитель и линейный стабилизатор напряжения =0,40,6 , для импульсного ИП =0,7÷0,85.

Следует иметь в виду, что применение импульсного ИП порождает достаточно сложную проблему защиты РП от импульсных помех ИП.

Для автомобильного РП мощность, потребляемая от аккумулятора бортовой сети

![]() .

(139)

.

(139)

Для переносного РП определяем ориентировочную ёмкость батареи химических источников тока (гальванических элементов или аккумуляторов)

![]() ,

(140)

,

(140)

где

![]() - время работы РП без замены и подзарядки

источников, выбирается в пределах 10 –

100 часов, если не задано в ТЗ.

- время работы РП без замены и подзарядки

источников, выбирается в пределах 10 –

100 часов, если не задано в ТЗ.

Выбираем тип и определяем необходимое количество химических источников тока по следующим критериям:

номинальная ёмкость выбранного источника

;

;ток разряда

[A]

, в нашем случае равный

[A]

, в нашем случае равный

,

должен составлять :

,

должен составлять :

(0,01÷0,05)![]() [А·ч] – для

гальванических элементов и батарей;

[А·ч] – для

гальванических элементов и батарей;

(0,1÷0,2) [А·ч] – для аккумуляторов, в противном случае источник не обеспечит свою номинальную ёмкость.

Основные параметры наиболее распространённых химических источников тока для бытовой РЭА приведены в таблице 12 [30, 31]. Можно использовать и другие доступные источники информации.

Количество источников (гальванических элементов, аккумуляторов, батарей)

![]() ,

,

где

![]() –

номинальное напряжение (эдс) выбранного

источника.

–

номинальное напряжение (эдс) выбранного

источника.

Результат округляем до большего целого числа, которое принимаем за необходимое количество источников тока.

Сравниваем полученные значения потребляемых токов и мощностей с заданными в ТЗ.

Таблица 12 – Основные параметры химических источников тока для бытовой РЭА

Тип элемента или батареи, обозначение, торговое наименование |

Импортный аналог |

Номинальное напряжение (эдс), В |

Номинальная ёмкость, А·ч |

Габаритные размеры, мм |

Масса, г |

Примечание |

Марганцево-цинковые (Mn-Zn) элементы с солевым электролизом |

|

|

|

|

|

|

286 |

R03, ААА |

1,5 |

0,35 |

Ø10,5х44,5 |

10 |

|

316 (Уран) |

R6, AA |

1,5 |

0,65 |

Ø 4,5х50,5 |

20 |

|

332 |

|

1,5 |

0,45 |

Ø21,5х37,3 |

30 |

|

343 (Юпитер) |

R14, C |

1,5 |

1,7 |

Ø26,2х50,0 |

50 |

|

373 (Марс, Орион) |

R20, D |

1,5 |

6,5 |

Ø34,2х61,5 |

115 |

|

3336 (Планета) |

|

4,5 |

1,2 |

63х62х21 |

150 |

батарея 3 эл. |

Марганцево-цинковые (Mn-Zn) элементы со щелочным электролизом |

|

|

|

|

|

|

А 316 (Квант) |

LR6, AA |

1,5 |

1,7 |

Ø14х50 |

25 |

|

А 332 (Ореол) |

|

1,5 |

2,7 |

Ø20х37 |

30 |

|

А-343 (Прима, Салют) |

LR14,C |

1,5 |

5,2 |

Ø26х49 |

70 |

|

А-373 (Мир) |

LR20,D |

1,5 |

11,2 |

Ø32х61 |

125 |

|

А-3336 (Рубин) |

|

4,5 |

4,2 |

63х62х21 |

170 |

батарея 3 эл. |

Крона ВЦ (Корунд) |

GF22 |

9 |

0,6 |

49х26х16 |

40 |

батарея 6 эл. |

Никель-кадмиевые (Ni-Cd) щелочные аккумуляторы |

|

|

|

|

|

|

Д-0,1 |

|

1,2 |

0,1 |

Ø20,1х7,1 |

7 |

|

Д-0,115Д |

KBL 20/7 |

1,2 |

0,115 |

Ø20,0х6,6 |

7 |

|

Д-0,25 |

|

1,2 |

0,25 |

Ø27,2х10,3 |

14 |

|

Д-0,26 Д, С |

KBM 26/10 |

1,2 |

0,26 |

Ø25,2х9,3 |

13,5 |

|

Д-0,55 С |

KBM 35/10 |

1,2 |

0,55 |

Ø34,6х9,8 |

28 |

|

7Д-0,115-У1.1 |

|

8,4 |

0,115 |

Ø24х62 |

60 |

батарея 7 акк. |

ЦНК-0,45 |

|

1,25 |

0,45 |

Ø14х50 |

23 |

|

ЦНК-0,85 |

|

1,25 |

0,85 |

Ø14х90,6 |

41 |

|

КНГ-1,5 |

|

1,2 |

1,5 |

71х35,5х15 |

98 |

|

10НКГЦ-1Д |

|

1,2 |

1,0 |

111х64,5х45 |

710 |

батарея 10 акк. |

НКГ-0,7ДУ2 |

|

1,25 |

0,7 |

42х26х13,5 |

39 |

|

|

R6,AA |

1,2 |

(0,5-1,0)* |

Ø14,5х50,5 |

25 |

импорт |

Никель-металлгидридные (Ni-MH) |

|

|

|

|

|

|

|

R6,AA |

1,2 |

(1,2-2,4)* |

Ø14,5х50,5 |

25 |

импорт |

* в зависимости от фирмы-производителя и цены.

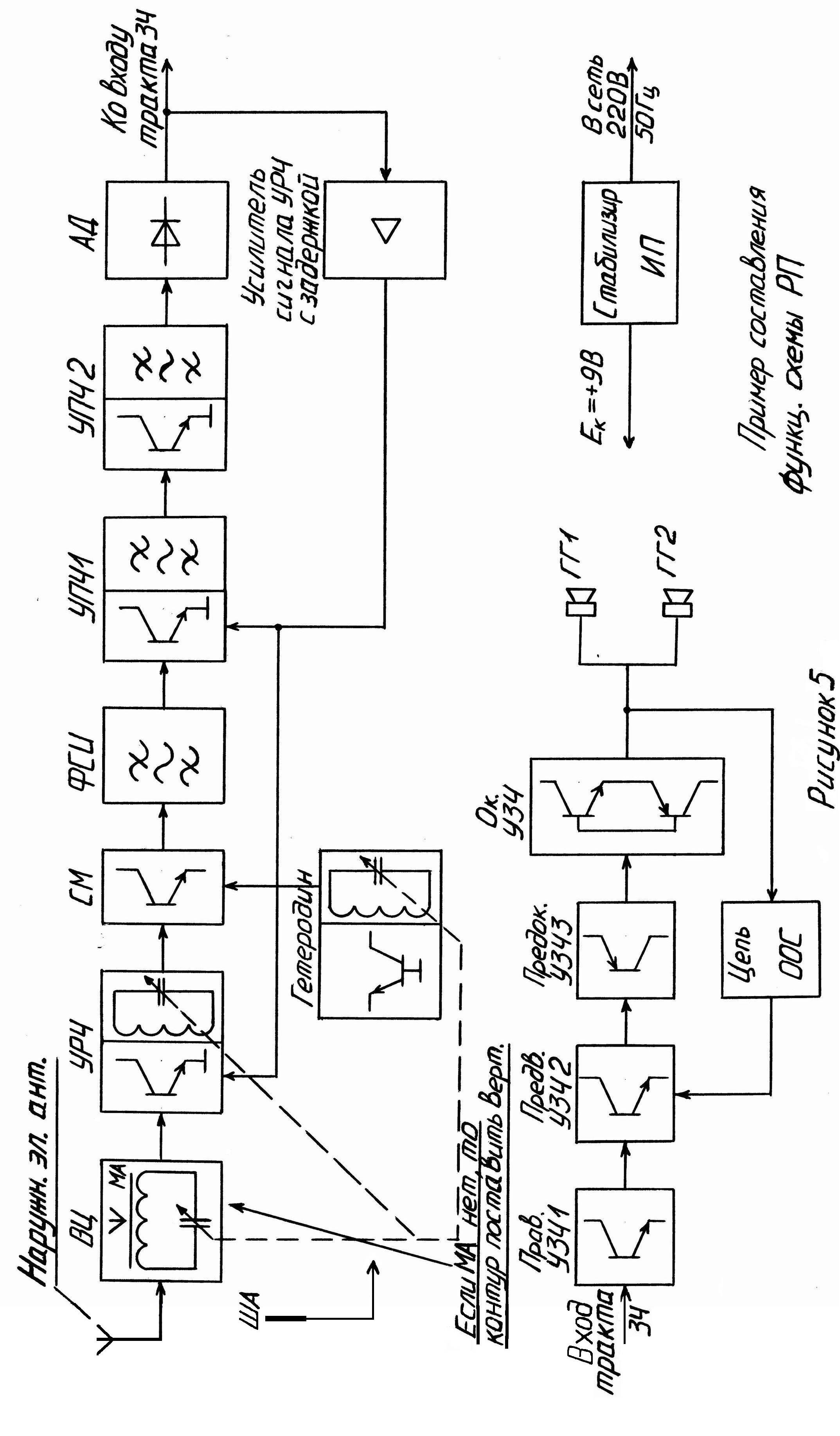

3.13Описание функциональной схемы радиоприёмника

На основании результатов предварительного расчёта составляется функциональная схема РП. В описании схемы необходимо отразить следующие её характерные особенности:

тип структурной схемы – супергетеродин с одним преобразованием частоты, значение

;

;

общий диапазон рабочих частот, число поддиапазонов, способ разбивки, элементы перестройки по частоте – тип и количество секций КПЕ или варикапов;

число контуров в тракте РЧ, наличие дополнительного фильтра для ослабления прямого канала на ;

типы используемых антенн, типы ВЦ, способы связи ВЦ с антенной - одноконтурная ВЦ с индуктивной связью или др.;

при наличии УРЧ - тип: резонансный, апериодический и число каскадов, тип и схема включения усилительного элемента (УЭ);

тип смесителя: простой, балансный, кольцевой, тип его элемента (элементов);

гетеродин: отдельный, индуктивная трёхточка или схема с трансформаторной ОС, тип УЭ и его схема включения: ОБ(ОЗ), ОК(ОЭ), ОЭ(ОИ);

тип избирательности тракта ПЧ: распределённая, сосредоточенная; тип и число избирательных систем: двухконтурные полосовые фильтры, LC – ФСИ – количество звеньев, ПКФ – тип или др.;

тип детектора и его элемента (элементов), режим АД: линейный квадратичный, наличие разделения нагрузки в АД, наличие ограничения амплитуды в тракте ПЧ для ЧД;

наличие стереодетектора;

наличие системы АРУ, тип схемы АРУ, источник сигнала АРУ: АД, дробный детектор, отдельный детектор АРУ; наличие схемы задержки и усилителя сигнала АРУ, перечень регулируемых каскадов: УРЧ, УПЧ1,УПЧ2 или др.;

число каналов и каскадов предварительного усиления тракта ЗЧ, типы УЭ, наличие регулятора тембра;

тип оконечного каскада тракта ЗЧ, режим: А, В, АВ, типы УЭ;

наличие цепи ООС в тракте ЗЧ;

тип оконечного устройства, количество ГГ и АС;

источник питания: батарея гальвонических элементов или аккумуляторов, их тип и количество; бортовая сеть автомобиля; встроенный источник питания, работающий от сети 220В 50Гц с трансформатором на частоту 50Гц или импульсный; наличие дополнительного источника напряжения настройки для варикапов – стабилизированный преобразователь напряжения или дополнительный выход в сетевом ИП;

перечень вспомогательных и дополнительных сервисных функций РП, органов управления и индикации: АПЧГ и бесшумная настройка в диапазонах УКВ, регулировка полосы пропускания и режим “местный приём” в тракте с АМ; гнёзда для подключения различных типов антенн, линейный вход – выход тракта ЗЧ, разъёмы для подключения внешних акустических систем, голосовых телефонов, внешнего ИП; органы перестройки по частоте и переключения поддиапазонов, фиксированные настройки, регуляторы громкости, тембра, стереобаланса, выключатель питания, индикация частоты настройки – механическая шкала или цифровой индикатор, индикаторы точной настройки, стереоприёма, включения в сеть и пр.

Пример составления функциональной схемы РП приведён на рисунке 5.

Литература

Головин О. В. Радиоприёмные устройства: Учеб. для техникумов. –М.: Высш. шк., 1997.

Екимов В. Д., Павлов К. М. Радиоприёмные устройства. –М.: Связь, 1975.

Екимов В. Д., Павлов К. М. Проектирование радиоприёмных устройств. –М.: Связь. Изд. 1-е, 1968. изд. 2-е, 1970.

Екимов В. Д. Расчёт и конструирование транзисторных радиоприёмников. –М.: Связь, 1972.

Горшелев В. Д. и др. Основы проектирования радиоприёмников. –Л.: Энергия, 1977.

Калихман С. Г., Левин Я. М. Радиоприёмники на полупроводниковых приборах. Теория и расчёт. –М.: Связь, 1979.

Бобров Н. В. Расчёт радиоприёмников. –М.: Радио и связь, 1981.

Проектирование радиоприёмных устройств. Под ред. А. П. Сиверса. –М.: Сов. радио, 1976.

Справочник по радиоэлектронным устройствам. Под ред. Д. П. Линде. –М.: Энергия, 1978.

Баркан В. Ф., Жданов В. К. Радиоприёмные устройства. –М.: Сов. радио, 1979.

Коронович Л. М. Радиовещательный УКВ приём. –М.: Энергия, 1977

Коронович Л. М. Современный радиовещательный приёмник. –М.: Радио и связь, 1986.

Мальтинский А. Н., Подольский А. Г. Радиовещательный приёмник в автомобиле. –М.: Связь, 1974.

Мальтинский А. Н., Подольский А. Г. Радиовещательный приёмник в автомобиле. –М.: Радио и связь, 1982.

Богданович Б. М., Ваксер Э. Б. Краткий радиотехнический справочник. –Мн.: Беларусь, 1976.

Штейерт Л. А. входные и выходные параметры бытовой радиоэлектронной аппаратуры. –М.: Радио и связь, 1995.

Белов Ф. И., Дрызго Е. В. Справочник по транзисторным радиоприёмникам. –М.: Сов. радио, 1974.

Белов Ф. И., Дрызго Е. В. Справочник по транзисторным радиоприёмникам, радиолам и электрофонам. В 2-х ч. –М.: Сов. радио, 1977, 1978.

Белов Ф. И., Дрызго Е. В. Справочник по бытовой приёмно-усилительной аппаратуре: Переносные и автомобильные радиоприёмники, кассетные магнитолы. –М.: Радио и связь, 1984.

Белов Ф. И.Справочник по переносным и автомобильным радиоприёмникам. –М.: Радио и связь, 1992.

Алексеев Ю. П. и др. Радиоприёмники, радиолы, магнитолы, тюнеры: Справочник. –М.: Связь, 1980.

Алексеев Ю. П. Бытовая приёмно-усилительная аппаратура: Справочник. –М.: Радио и связь, 1987.

Алексеев Ю. П. Бытовая радиоприёмная и звуковоспроизводящая аппаратура: Справочник. –М.: Радио и связь, 1989, 1991.

Справочник радиолюбителя – конструктора. Изд. 2-е. –М.: Энергия, 1977. Изд. 3-е. –М.: Радио и связь, 1984.

Справочная книга радиолюбителя – конструктора. –М.: Радио и связь. Изд. 1-е, 1990. Изд. 2-е, 1993.

Журнал “Радио”, 1984, №5, с.60. –Справочный листок. Пьезокерамические фильтры ФП1П8 – 3.

Журнал “Радио”, 1987, №10, с.57. –Захаров А. “Кольцевой” стереодекодер в УКВ ЧМ приёмниках.

Журнал “Радио”, 1990, №1, с.43. –Захаров А. Стереодекодер с коррекцией частотных искажений.

Журнал “Радио”, 1992, №4, с.30. –Поляков В. Стереофоническая система радиовещания с пилот – тоном.

Вересов Г. П. Электропитание бытовой РЭА. –М.: Радио и связь, 1983.

Сидоров И. Н. и др. Устройства электропитания бытовой РЭА: Справочник. –М.: Радио и связь, 1991.

Бытовая электроакустическая аппаратура: Справочник/ И. А. Алдошина, В. Б. Бревдо, Г. Н. Веселов и др. –М.: Радио и связь, 1992.

Полупроводниковые приборы. Транзисторы малой мощности: Справочник. Под ред. А. В. Голомедова. –М.: Радио и связь, 1989.

Полупроводниковые приборы. Транзисторы средней и большой мощности: Справочник. Под ред. А. В. Голомедова. –М.: Радио и связь, 1989.

Полупроводниковые приборы: Транзисторы. Справочник. Под общей ред. Н. Н. Грюнова. –М.: Энергоатомиздат, 1983, 1985.

Галкин В. И. и др. Полупроводниковые приборы: Справочник. –Мн.: Беларусь, 1987.

Полупроводниковые приборы. Диоды высокочастотные, диоды импульсные, оптоэлектронные приборы: Справочник. Под ред. А. В. Голомедова. –М.: Радио и связь, 1988.

ГОСТ5651–89. Аппаратура радиоприёмная бытовая. Общие технические условия.

ГОСТ17692–89. Приёмники радиовещательные автомобильные. Общие технические условия.

ГОСТ2438–87. Аппаратура электронная бытовая. Входные и выходные параметры.

ГОСТ9387–88. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Методы электрических высокочастотных измерений.

СТБ1040–97. Радиостанции общего пользования диапазона 27 МГц. Типы, основные параметры, технические требования и методы измерений.

СТБ1041–97. Приёмники радиовещательные для приёма сигналов с одной боковой полосой. Основные параметры, технические требования и методы измерений.

ГОСТ18198–89. Телевизоры. Общие технические условия.

Волгов В. А. Детали и узлы радиоэлектронной аппаратуры. Изд. 2-е. –М.: Энергия, 1977.

Атаев Д. И., Болотников В. А. Функциональные узлы усилителей высококачественногозвуковоспроизведения. –М.: Радио и связь, 1989.

Приложение А

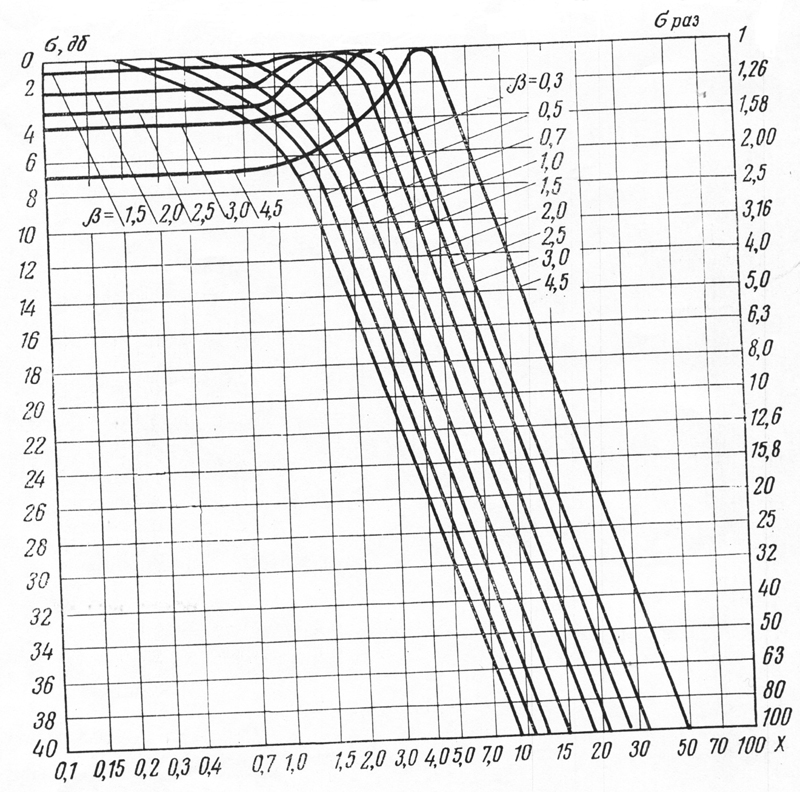

Графики для расчёта параметров избирательной системы тракта промежуточной частоты

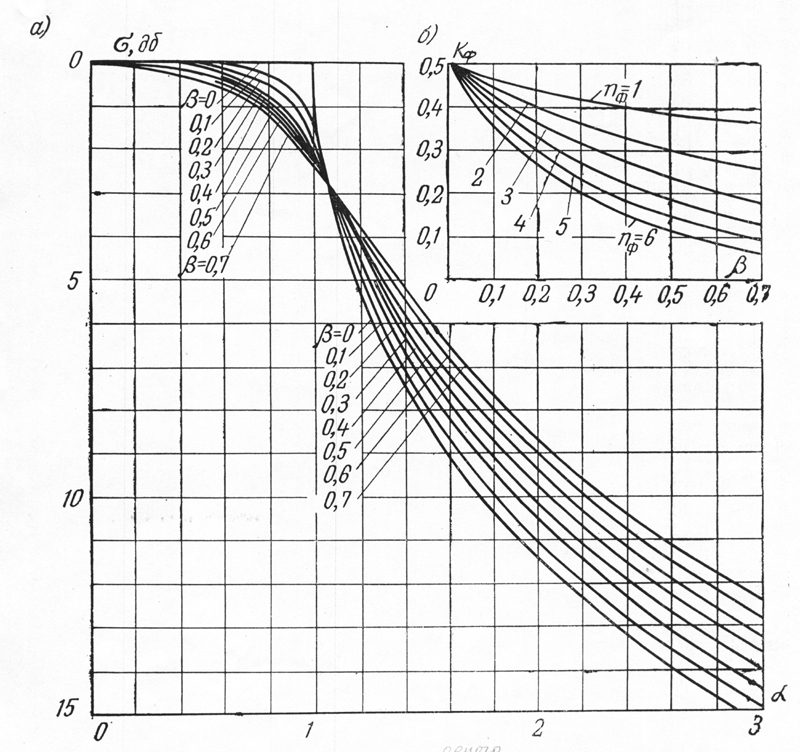

Рисунок А.1 – Обобщённые резонансные кривые двухконтурного полосового фильтра.

Рисунок А.2 - Обобщённые резонансные

кривые одного трёхэлементного П -

образного звена ФСИ (а); зависимость

коэффициента передачи ФСИ с числом

звеньев

![]() от

параметра

(б).

от

параметра

(б).

Приложение Б

Тематика курсового проекта. Состав технического задания

Объектами курсового проектирования, выполняемого в соответствии с настоящими методическими указаниями, могут быть:

радиовещательные приёмники АМ и (или) ЧМ сигналов 1-й и 2-й групп сложности по ГОСТ5651–89;

тюнеры - радиовещательные РПрУ, содержащие усечённый тракт ЗЧ с линейным выходом, ЧМ (ЧМ и АМ) сигналов 1-й группы сложности по ГОСТ5651–89;

автомобильные радиовещательные приёмники по ГОСТ17692–89;

радиовещательные приёмники сигналов с однополосной модуляцией (ОМ) по СТБ1041–97;

радиолюбительские радиовещательные приёмники АМ и (или) ЧМ сигналов;

радиоприёмные тракты радиостанций общего пользования диапазона 27МГц по СТБ1040–97;

радиотракты сигналов изображения и (или) звукового сопровождения приёмников телевизионного вещания по ГОСТ18198–89;

приёмники для любительской радиосвязи и радионаблюдения с классами излучения А,F в диапазонах от сверхдлинных волн (СДВ) до УКВ;

радиоприёмные тракты трансиверов для любительской связи;

тракты и усилители ЗЧ различного назначения и сложности;

другие радиоприёмные и усилительные устройства.

Примерный состав технических требований, приводимых в ТЗ, применительно к радиовещательным приёмникам.

Тип РП по назначению, условиям эксплуатации и конструктивному исполнению: стационарный, переносной (портативный), носимый.

Общий диапазон рабочих частот

или

перечень диапазонов (участков),

установленных для радиовещания. Кроме

того, могут быть заданы: количество

поддиапазонов NПД

или способ разбивки на поддиапазоны,

коэффициент перекрытия поддиапазонов

или

перечень диапазонов (участков),

установленных для радиовещания. Кроме

того, могут быть заданы: количество

поддиапазонов NПД

или способ разбивки на поддиапазоны,

коэффициент перекрытия поддиапазонов

или частотный интервал

или частотный интервал .

.

Типы используемых антенн: наружные, настроенные и ненастроенные, в том числе электрические антенны, встроенные магнитные и штыревые антенны.

Чувствительность по эффективному значению эдс в антенне [мкВ] для наружной антенны или по эффективному значению напряженности электрической составляющей поля в точке приёма [мВ/м] для магнитной и штыревой антенн.

Избирательность по соседнему каналу [дБ] при расстройке [кГц]. Для радиотракта с ЧМ вместо может быть задана средняя крутизна скатов АЧХ (характеристики избирательности) S[дБ/кГц]. В учебных целях может быть задан также способ построения избирательной системы тракта ПЧ: распределённая или сосредоточенная избирательность.

Избирательность по зеркальному каналу

[дБ].

[дБ].

Избирательность по прямому каналу на промежуточной частоте

[дБ].

Может быть задана также избирательность

по другим побочным каналам приёма.

[дБ].

Может быть задана также избирательность

по другим побочным каналам приёма.

Диапазон вспомогательных частот по звуковому давлению или по электрическому напряжению для тюнера

[Гц].

[Гц].

Неравномерность АЧХ по звуковому давлению или по электрическому напряжению для тюнера , [дБ].

Действие АРУ:

изменение уровня сигнала на входе РП а [дБ];

изменение уровня сигнала на выходе РП р [дБ].

Максимальная выходная мощность тракта ЗЧ [Вт] или номинальное напряжение на линейном выходе тракта ЗЧ

[В] для тюнера.

[В] для тюнера.

Коэффициент гармоник РП по электрическому напряжению ЗЧ [%].

Номинальное напряжение питания РП

(

( )

[В].

)

[В].

Мощность, потребляемая РП от сети 220В 50Гц,

[Вт] – для стационарного РП.

[Вт] – для стационарного РП.

Мощность, потребляемая РП от аккумулятора бортовой сети или других автономных источников питания,

[Вт] – для автомобильного и других

портативных РП.

[Вт] – для автомобильного и других

портативных РП.

Ток покоя

[мА] и время работы РП при средней

громкости без замены и подзарядки

химических источников тока

[r] – для переносного и носимого РП.

[мА] и время работы РП при средней

громкости без замены и подзарядки

химических источников тока

[r] – для переносного и носимого РП.

В ТЗ может быть указан перечень вспомогательных и дополнительных сервисных функций реализуемых в РП:

стереоприём;

АПЧГ в диапазонах УКВ;

бесшумная настройка в диапазонах УКВ;

регулировка полосы пропускания в радиотракте с АМ;

режим “местный приём” в радиотракте с АМ;

наличие дополнительных входов и выходов для подключения различных типов антенн, подключения других устройств по ЗЧ в т.ч. головных телефонов, акустических систем, усилителей и источников сигнала;

и др.

Могут быть заданы и другие технические требования.

Приложение в Требования по содержанию пояснительной записки

Примерное содержание ПЗ:

Введение

Выбор структурной схемы радиоприёмника

Предварительный расчёт функциональной схемы радиоприёмника

Выбор промежуточной частоты

Определение ширины полосы пропускания

Выбор числа поддиапазонов и их границ

Выбор полупроводниковых приборов для радиотракта

Выбор и обоснование типа транзисторов

Выбор режимов по постоянному току и расчёт y – параметров биполярных транзисторов (полевых транзисторов)

Распределение частотных и нелинейных искажений по трактам радиоприёмника

Определение эквивалентной добротности и числа контуров тракта радиочастоты

Выбор элементов для перестройки радиоприёмника по частоте

Выбор и расчёт параметров избирательной системы тракта промежуточной частоты

Определение числа каскадов радиотракта

Выбор типа детектора и его электронного прибора

Определение необходимого усиления до детектора

Определение типов и числа усилительных каскадов до детектора

Выбор схемы автоматической регулировки усиления

Предварительный расчёт тракта звуковой частоты

Выбор типа оконечного каскада

Выбор типа оконечного устройства

Выбор транзисторов для оконечного каскада

Определение числа каскадов предварительного усиления

Предварительный расчёт источников питания

Описание функциональной схемы радиоприёмника

Электрический расчёт…

Описание схемы электрической принципиальной радиоприёмника

Заключение

Литература