- •ПРЕДИСЛОВИЕ

- •ОСНОВЫ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ

- •Сращение переломов

- •Общие и местные факторы, влияющие на процесс и сроки сращения переломов

- •Основные принципы лечения переломов

- •Общие сведения о лечении внутрисуставных переломов

- •Общие сведения о лечении переломов у детей

- •Общие сведения о лечении переломов у пожилых людей

- •МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ

- •Вытяжение

- •Гипсовая повязка

- •Наружный чрескостный компрессионно-дистракционный остеосинтез

- •Оперативное лечение

- •Открытое вправление отломков

- •Циркулярный остеосинтез проволокой, металлической лентой и полукольцами

- •Остеосинтез металлическими гвоздями, винтами, болтами, спицами и другими фиксаторами

- •Внутрикостный остеосинтез диафизов трубчатых костей металлическим стержнем и другими фиксаторами

- •Остеосинтез костными штифтами и пластинками

- •Трансартикулярная фиксация спицами

- •Лечебная гимнастика, трудотерапия и механотерапия

- •Физиотерапия и массаж

- •ОТКРЫТЫЕ ДИАФИЗАРНЫЕ И МЕТАФИЗАРНЫЕ ПЕРЕЛОМЫ

- •Особенности первичной хирургической обработки различных тканей

- •ОТКРЫТЫЕ ДИАФИЗАРНЫЕ И МЕТАФИЗАРНЫЕ ПЕРЕЛОМЫ, ОСЛОЖНЕННЫЕ ИНФЕКЦИЕЙ

- •ОТКРЫТЫЕ ВНУТРИСУСТАВНЫЕ ПЕРЕЛОМЫ И ПЕРЕЛОМОВЫВИХИ КРУПНЫХ СУСТАВОВ

- •ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ МНОЖЕСТВЕННЫХ И СОЧЕТАННЫХ ТРАВМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

- •ЗАМЕДЛЕННОЕ СРАЩЕНИЕ И СТОЙКОЕ НЕСРАЩЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ

- •Неоперативное лечение переломов с замедленным сращением

- •Оперативное лечение

- •Наружный чрескостный компрессионно-дистракционный остеосинтез

- •Устойчивый погружной остеосинтез

- •Костная трансплантация

- •ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА

- •Повреждения шейных позвонков

- •Переломы тел шейных позвонков

- •Лечение переломов шейных позвонков без повреждения спинного мозга.

- •Вывихи и подвывихи шейных позвонков

- •Односторонние спонтанно вправившиеся подвывихи шейных позвонков

- •Односторонние ротационные подвывихи шейных позвонков

- •Двусторонние подвывихи шейных позвонков

- •Полные односторонние вывихи шейных позвонков

- •Полные двусторонние вывихи шейных позвонков

- •Оперативное лечение невправленных вывихов шейных позвонков

- •Переломовывихи шейных позвонков

- •Передний вывих атланта без перелома зубовидного отростка

- •Перелом зубовидного отростка без смещения

- •Переломовывих атланта и зубовидного отростка

- •Изолированные переломы остистых отростков шейных позвонков

- •Переломы тел грудных и поясничных позвонков

- •Лечение компрессионных переломов нижних грудных и поясничных позвонков без повреждения спинного мозга

- •Лечение раздробленных переломов нижних грудных и поясничных позвонков

- •Оперативная фиксация позвоночника при переломах тел нижнегрудных и поясничных позвонков без повреждений спинного мозга

- •Переломы верхних и средних грудных позвонков

- •Переломы дужек позвонков

- •Переломы позвоночника, не подлежащие вправлению переразгибанием

- •Лечение переломов позвоночника с повреждением спинного мозга

- •Переломы поперечных отростков

- •Переломы остистых отростков поясничных позвонков

- •Компрессионные переломы тел позвонков при остеопорозе у пожилых людей

- •Надрывы и разрывы надостной и межостной связок

- •Повреждения межпозвонковых дисков

- •Сочетанные повреждения межпозвонковых дисков

- •Изолированные повреждения межпозвонковых дисков

- •ПОВРЕЖДЕНИЕ ЛОПАТКИ И КЛЮЧИЦЫ

- •Переломы лопатки

- •Вывихи лопатки

- •Травматическая крыловидная лопатка

- •Вывихи ключицы

- •Вывихи акромиального конца ключицы

- •Застарелые вывихи акромиального конца ключицы

- •Вывихи грудинного конца ключицы

- •Переломы ключицы

- •ПОВРЕЖДЕНИЯ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА

- •Вывихи плеча

- •Невправимые и осложненные вывихи плеча

- •Застарелые вывихи плеча

- •Привычные вывихи плеча

- •ПЕРЕЛОМЫ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ

- •Переломы верхнего конца плеча

- •Надбугорковые переломы (переломы головки и анатомической шейки плеча)

- •Подбугорковые переломы плеча

- •Переломы хирургической шейки плеча

- •Изолированные переломы и отрывы бугорков плечевой кости

- •Разрыв сухожилия двуглавой мышцы

- •Переломы диафиза плеча

- •Замедленное сращение и несращение переломов плечевой кости

- •Переломы нижнего конца плечевой кости

- •Надмыщелковые переломы плечевой кости

- •Переломы мыщелков плечевой кости

- •Чрезмыщелковый перелом и эпифизеолиз нижнего эпифиза плечевой кости

- •Межмыщелковые переломы плечевой кости

- •Перелом наружного мыщелка плечевой кости

- •Перелом внутреннего мыщелка плечевой кости

- •Перелом головчатого возвышения плечевой кости

- •Перелом и апофизеолиз внутреннего надмыщелка плечевой кости

- •Перелом и апофизеолиз наружного надмыщелка плечевой кости

- •Ишемическая контрактура Фолькмана

- •Гетеротопическая травматическая оссификация

- •Посттравматическая контрактура и анкилоз локтевого сустава

- •ВЫВИХИ КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •Застарелые вывихи предплечья

- •Привычный вывих предплечья

- •ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

- •Переломы локтевого отростка

- •Застарелые и несросшиеся переломы локтевого отростка

- •Переломы венечного отростка локтевой кости

- •Переломы головки и шейки лучевой кости

- •Вывихи локтевой кости с переломом головки лучевой кости

- •Переломы диафиза костей предплечья

- •Переломы локтевой кости с вывихом головки лучевой кости (перелом Монтеджа)

- •Изолированный перелом диафиза локтевой кости

- •Изолированный перелом диафиза лучевой кости

- •Переломы диафиза лучевой кости с вывихом головки локтевой кости

- •Переломы диафиза обеих костей предплечья

- •Замедленное сращение и несращение переломов диафиза костей предплечья

- •Переломы костей предплечья у детей

- •Переломы нижнего конца костей предплечья

- •Неправильно сращенные и несращенные переломы лучевой кости в типичном месте

- •Пятнистый посттравматический остеопороз и другие осложнения

- •ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА И СУСТАВОВ ЗАПЯСТЬЯ

- •Вывихи дистального конца локтевой кости

- •Вывихи кисти и костей запястья

- •Вывихи кисти

- •Вывихи полулунной кости

- •Перилунарные вывихи

- •Вывих ладьевидной кости

- •Вывих гороховидной кости

- •Другие виды вывихов и переломовывихов запястья

- •ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ ЗАПЯСТЬЯ

- •Переломы ладьевидной кости

- •Переломы полулунной кости

- •Переломы других костей запястья

- •ПОВРЕЖДЕНИЯ КИСТИ И ПАЛЬЦЕВ

- •Разрыв боковой связки пястно-фалангового сочленения I пальца

- •Вывихи пястных костей и пальцев кисти

- •Вывих в I пястно-запястном суставе

- •Частичный разрыв разгибателя пальца кисти на уровне проксимального межфалангового сустава

- •Вывих I пальца в пястно-фаланговом сочленении

- •Вывихи средних фаланг

- •Вывихи ногтевых фаланг

- •Отрыв сухожилия разгибателя пальца

- •ПЕРЕЛОМЫ ПЯСТНЫХ КОСТЕЙ И ПАЛЬЦЕВ

- •Перелом основания I пястной кости

- •Перелом тела I пястной кости

- •Переломы II, III, IV, V пястных костей

- •Переломы тела пястных костей

- •Переломы в области шейки пястных костей

- •Переломы пальцев

- •Перелом сесамовидной косточки I пальца

- •Переломы фаланг

- •ПОВРЕЖДЕНИЯ ТАЗА И ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ

- •Переломы таза

- •Лечение переломов таза

- •Разрывы мочевого пузыря и мочеиспускательного канала при переломах таза

- •ТРАВМАТИЧЕСКИЕ ВЫВИХИ БЕДРА

- •ПЕРЕЛОМЫ БЕДРА

- •Переломы верхнего конца бедренной кости

- •Переломы шейки бедра

- •Абдукционные (вальгусные) переломы шейки бедра

- •Аддукционные (варусные) переломы шейки бедра

- •Несросшиеся переломы и ложные суставы шейки бедра

- •Асептический некроз головки бедра и остеоартроз тазобедренного сустава после перелома шейки бедра.

- •Эндопротезирование при переломах и ложных суставах шейки бедра

- •Межвертельные и чрезвертельные переломы бедра

- •Изолированные переломы большого и малого вертелов

- •Переломы диафиза бедра

- •Лечение переломов диафиза бедра

- •Оперативное лечение перелома диафиза бедра

- •Замедленное сращение переломов бедра

- •Несросшиеся переломы и ложные суставы бедра

- •Неправильно сросшиеся переломы бедра

- •Разгибательная контрактура коленного сустава после перелома бедра

- •Переломы мыщелков бедра

- •ПОВРЕЖДЕНИЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА

- •Гемартроз коленного сустава

- •Растяжение и разрывы связочного аппарата

- •Простое растяжение связок

- •Разрыв внутренней боковой связки

- •Разрыв наружной боковой связки

- •Повреждение менисков

- •Разрыв менисков

- •Хронический менисцит, или менископатия

- •Повреждения крестообразных связок

- •Оперативное лечение свежих разрывов крестообразных связок

- •Отрыв межмыщелкового возвышения

- •Оперативное лечение застарелых разрывов крестообразных связок

- •Повреждение жировой ткани крыловидной складки коленного сустава

- •Повреждения хряща и хондропатия надколенника

- •Подкожные разрывы сухожилия четырехглавой мышцы бедра и собственной связки надколенника

- •Травматические вывихи коленного сустава

- •Вывихи голени

- •Вывихи надколенника

- •ЗАКРЫТЫЕ ПЕРЕЛОМЫ НАДКОЛЕННИКА

- •Лечение переломов надколенника

- •Ошибки при лечении переломов надколенника

- •ЗАКРЫТЫЕ ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ

- •Переломы мыщелков большеберцовой кости

- •Лечение переломов мыщелков большеберцовой кости без смещения

- •Лечение переломов мыщелков большеберцовой кости со смещением

- •Вывихи головки малоберцовой кости

- •Переломы диафиза костей голени

- •Лечение переломов диафиза костей голени

- •Лечение переломов диафиза костей голени вытяжением и гипсовой повязкой

- •Лечение перелома диафиза большеберцовой кости

- •Лечение перелома малоберцовой кости

- •Лечение перелома диафиза обеих костей голени

- •Замедленное сращение, ложный сустав и неправильно сросшийся перелом диафиза костей голени

- •ПОВРЕЖДЕНИЯ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА

- •Растяжения и разрывы связок голеностопного сустава

- •Разрывы и отрывы наружной связки голеностопного сустава

- •Вывихи стопы

- •Разрывы медиальной (дельтовидной) связки, межберцового соединения с подвывихом стопы кнаружи

- •Привычные вывихи и подвывихи голеностопного сустава

- •Разрывы и вывихи сухожилий в области голеностопного сустава

- •Подкожный разрыв ахиллова сухожилия

- •Вывихи сухожилия длинной и короткой малоберцовых мышц

- •ПЕРЕЛОМЫ ЛОДЫЖЕК

- •Консервативное лечение переломов лодыжек

- •Лечение переломов лодыжек без смещения отломков и подвывиха стопы

- •Лечение одно- и двухлодыжечных переломов со смещением отломков и подвывихом или вывихом стопы кнаружи

- •Лечение одно- и двухлодыжечных переломов со смещением отломков и подвывихом или вывихом стопы кнутри

- •Лечение одно- и двухлодыжечных переломов с поворотом внутренней лодыжки основанием кпереди

- •Лечение одно- и двухлодыжечных переломов с отрывом заднего нижнего края большеберцовой кости

- •Лечение перелома переднего нижнего края большеберцовой кости

- •Лечение перелома нижнего конца большеберцовой кости без смещения, с компрессией и вклинением таранной кости

- •Лечение при расхождении вилки голеностопного сустава с подвывихом кнаружи и со смещением стопы кверху

- •Лечение дистальных эпифизеолизов и переломов эпифизов большеберцовой кости у детей

- •Оперативное лечение переломов лодыжек

- •Остеосинтез при переломе внутренней лодыжки

- •Остеосинтез при расхождении вилки голеностопного сустава

- •Остеосинтез при переломе наружной лодыжки

- •Остеосинтез при двухлодыжечных переломах

- •Остеосинтез при переломе переднего нижнего края большеберцовой кости

- •Остеосинтез при переломе нижнего заднего края большеберцовой кости

- •Открытые переломы и переломовывихи голеностопного сустава

- •Неправильно сросшиеся и несросшиеся переломы лодыжек

- •Посттравматический дистрофический болевой синдром после переломов лодыжек

- •ВЫВИХИ В СУСТАВАХ СТОПЫ

- •Подтаранные вывихи

- •Полный изолированный вывих таранной кости

- •Вывихи в суставе Шопара

- •Вывихи в суставе Лисфранка

- •Вывихи пальцев стопы

- •ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ СТОПЫ

- •Переломы таранной кости

- •Переломы пяточной кости

- •Переломы ладьевидной кости

- •Переломы кубовидной и клиновидных костей

- •Переломы плюсневых костей

- •Переломы пальцев

- •Переломы сесамовидных косточек I пальца стопы

- •ЛИТЕРАТУРА

сопоставленных отломков плотно прижимаются друг к другу. Концы скрученной проволоки пригибают к кости, чтобы они не травмировали мягкие ткани. Для того чтобы предупредить соскальзывание проволоки, долотом или пилкой предварительно делают на кости в направлении, перпендикулярном к линии излома или к оси конечности, неглубокие (1-2 мм) насечки. Отломки фиксируются лучше, если их охватить на некотором расстоянии друг от друга 2-3 параллельными кольцами. В случае применения такого метода, например при переломах ключицы, мягкие ткани и близкие к кости сосуды защищают лопаткой Буяльского.

Техника остеосинтеза металлической лентой и показания к этому виду фиксации отломков такие же, как при соединении отломков проволокой. Для подведения под кость металлической ленты, натягивания и фиксации ее нужны специальные инструменты. То же относится к остеосинтезу специальной проволочной удлиненной прямоугольной петлей по Альглаву.

Во избежание вторичных искривлений и смещений отломков при этих видах остеосинтеза тотчас после операции накладывают соответствующего типа гипсовую повязку, которую снимают только после костного сращения перелома.

Остеосинтез металлическими гвоздями, винтами, болтами, спицами и другими фиксаторами

Для соединения отломков применяют винты, гвозди, болты и спицы различной формы, длины и толщины, сделанные из нержавеющей стали.

Трехлопастным гвоздем осуществляют открытый и закрытый остеосинтез шейки бедра. Отдельные небольшие отломки можно фиксировать винтами, гвоздями и скобами.

Для остеосинтеза некоторых переломов лодыжек и мыщелков пользуются специальными небольшими двухлопастными круглыми и плоскими гвоздиками, а также винтами, шурупами и болтами из нержавеющей стали.

При косых и винтообразных переломах остеосинтез можно осуществить с помощью шурупов или спицами. Последний вид чрезкостной фиксации (К. Рар, 1956, и др.) менее устойчив. Однако в ряде случаев к нему приходится прибегать, например у старых людей при остеопорозе, когда винты не удерживаются в кости или при остеосинтезе лодыжек, а также мыщелков плеча и др.

После таких видов остеосинтеза обязательно наложение гипсовой повязки до костного сращения.

Внутрикостный остеосинтез диафизов трубчатых костей металлическим стержнем и другими фиксаторами

В связи с хорошими результатами применения трехлопастного гвоздя при оперативном лечении переломов шейки бедра стали широко использовать внутрикостную фиксацию переломов трубчатых костей путем продольного проведения через всю «ость из одного эпифиза в другой специального длинного стержня (гвоздя) из нержавеющей стали.

Внутрикостную фиксацию переломов металлическим стержнем предложили и осуществили отечественные хирурги: В. И. -Кузьмин (1893)„ И. К. Спижарный и В. И. Разумовский (1906), П. А. Герцен и др. На XIV конгрессе немецких хирургов S. Kuntseher (1940) сообщил о методе и системе лечения переломов длинных трубчатых костей внутрикостным введением длинного металлического стержня из нержавеющей стали.

Внутрикостная фиксация переломов металлическим стержнем применяется главным образом при переломах бедра, голени, плеча, предплечья и ключицы. Наилучшие результаты получены при остеосинтезе диафизарных переломов бедренной кости.

Общие вопросы техники внутрикостного остеосинтеза. Различают закрытый и открытый способы внутрикостной фиксации металлическим стержнем.

При закрытом способе после предварительного вправления отломков с помощью специальных аппаратов через небольшой кожный разрез вдали от места перелома, не обнажая его, в костномозговой канал сломанной кости вводят длинный металлический стержень. Предварительно в кости при помощи специального шила или сверла просверливают отверстие, через которое в костномозговой канал под рентгенологическим контролем вводят проводник. Стержень, имеющий U-образную форму в поперечном разрезе, надевают на проводник и заколачивают в костномозговой канал обоих отломков, затем проводник удаляют и рану в области введения длинного гвоздя зашивают.

Метод требует точного вправления отломков. Если операцию предполагается произвести закрытым способом, то необходимо иметь соответствующий аппарат с винтовой или блоковой тягой для устранения смещений по длине и с рычагами либо специальными приспособлениями для устранения боковых смещений. Эти приспособления для вправления нужно располагать так, чтобы не мешать рентгенологическому обследованию, или они должны быть сделаны из материала, пропускающего рентгеновские лучи. Вправлять отломки и удерживать их в течение всей операции руками практически невозможно.

Рентгеновскую аппаратуру и электрическую сеть, обеспечивающую ток, до операции следует проверить. Необходимо учесть, что применять рентгеновскую аппаратуру надо с большой осторожностью во избежание лучевых повреждений больного, хирурга и других участников операции. В настоящее время применяется более совершенная аппаратура – телерентгеноскопический аппарат, значительно снижающий возможность этих осложнений.

При открытом способе отломки вправляют в операционной ране на месте перелома, а затем для их соединения вводят длинный металлический стержень. Мы применяем гвозди Кюнчера, U-образные стержни ЦИТО, круглые гвозди Дуброва, трех- и четырехгранные гвозди для внутрикостного остеосинтеза переломов бедра, голени и плеча, а также стержни Богданова для остеосинтеза переломов ключицы, предплечья и др. При переломах шейки плеча мы пользуемся тавровой балкой Климова.

Четырехгранный титановый гвоздь ЦИТО выпускается разных размеров. До его введения канал соответственно рассверливают. Преимущество этого гвоздя заключается в том, что он значительно крепче гвоздей из нержавеющей стали, благодаря четырехгранной форме создает хорошую устойчивость отломков и исключает их ротационные движения.

С целью остеосинтеза поперечных переломов проксимальной трети бедра применяют гвоздь-винт Крупко и штопор Сиваша. Фиксация гвоздем-винтом мало отличается от фиксации металлическим стержнем. Штопор Сиваша обеспечивает хорошую стабильность отломков, но введение его слишком травматично, а удаление часто сопряжено с большими трудностями.

Для проведения стержня открытым способам необходимо иметь соответствующие гвозди и набор инструментов, а при закрытом способе, помимо того, аппарат для вправления отломков. Открытый внутрикостный остеосинтез металлическим стержнем несомненно проще и доступнее, чем закрытый способ.

Большим преимуществом метода внутрикостной фиксации переломов диафиза трубчатых костей, как уже было оказано, является то, что при этом виде остеосинтеза обеспечивается неподвижность отломков. Степень устойчивости на месте перелома зависит от его вида и уровня, глубины введения гвоздя в отломки, правильного выбора

толщины гвоздя, которая должна соответствовать диаметру костномозговой трубки сломанной кости.

Наилучшая фиксация получается при поперечных и косых, с небольшим разрезом переломах длинных трубчатых костей при условии, что гвоздь можно ввести в более короткий отломок по меньшей мере на глубину 10-12 см. Если гвоздь введен в отломок на недостаточную глубину, он не предохраняет короткий отломок от вращательных движений. В таких случаях, чтобы предупредить боковые смещения и перегибы, нужна добавочная гипсовая иммобилизация. Внутрикостным стержнем хорошо фиксируются также отломки при двойных переломах диафиза и гораздо хуже при многооскольчатых и раздробленных.

Устойчивость остеосинтеза в значительной степени зависит от того, в какой мере диаметр гвоздя подходит к диаметру костномозгового канала. Если гвоздь хорошо прилегает к стенкам канала, достигается полное обездвижение отломков. Если же гвоздь свободен и не соответствует диаметру костной трубки, создаются условия для колебания, небольших движений и перемещений гвоздя; при этом не обеспечивается необходимая неподвижность отломков на месте перелома. Такой неустойчивый остеосинтез не благоприятствует сращению костей. Качательные движения и перемещения конца гвоздя, погруженного в губчатую кость, вызывают разрушение костных балочек метафиза. Кроме того, при неустойчивом остеосинтезе периферическая часть конечности может повернуться кнаружи вокруг своей продольной оси. Гвоздь, не соответствующий диаметру костной трубки, на уровне перелома ломается вследствие «усталости» металла; при этом часто наблюдается несращение перелома. Слишком мягкий и тонкий гвоздь легко сгибается; при этом может произойти искривление продольной оси кости. Достаточно толстый стержень, но сделанный из жесткой и перекаленной стали или имеющий дефект, может также сломаться на уровне перелома. Поломка гвоздя является серьезным осложнением; удалить дистальный конец гвоздя в случаях сращения перелома бывает весьма трудно.

S. Kuntscher, В. П. Охотский и др. для создания устойчивого остеосинтеза рекомендуют всегда вводить толстый гвоздь диаметром 8- 12 мм. Для того чтобы гвоздь соответствовал диаметру костномозговой трубки, предварительно на всем протяжении просверливают костномозговой канал при помощи длинного сверла, толщина которого равна толщине гвоздя, отобранного для внутрикостного остеосинтеза.

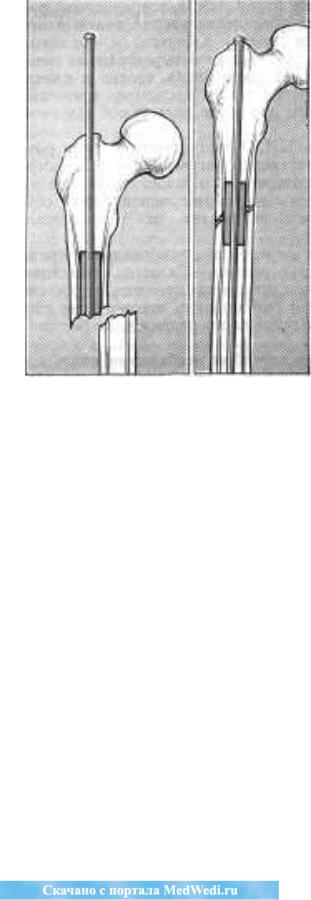

Модификация интрамедуллярного остеосинтеза по Каплану. С целью создания устойчивого остеосинтеза нами разработан и применяется способ искусственного сужения просвета костной трубки на уровне перелома при использовании сравнительно более тонкого металлического стержня (рис. 3). Для обеспечения устойчивости внутрикостного остеосинтеза необходимо, чтобы гвоздь на уровне перелома плотно прилегал к внутренней стенке костной трубки центрального и периферического отломков. С этой щелью мы искусственно сужаем ее просвет на уровне перелома. Между внутренней стенкой костной трубки центрального отломка и торчащим в нем после введения концом металлического стержня мы плотно вставляем один или два тонких замороженных костных трансплантата. После сопоставления отломков и заколачивания гвоздя в периферический отломок вставленные в костномозговой канал пластинки трансплантата также несколько продвигаются и таким образом перекрывают внутри место перелома. Гвоздь должен быть такой длины, чтобы он достаточно глубоко, не менее чем на 6-8 см, проник в дистальный отломок; вместе с тем конец гвоздя должен подходить к суставной поверхности не ближе чем на 2-3 см. Слишком близко расположенный к суставу конец гвоздя может при небольшом перемещении повредить сустав; в то же время короткий гвоздь недостаточно фиксирует отломки.

До операции необходимо подобрать гвоздь соответствующей толщины и длины. Подбор производится по здоровой конечности. При этом имеют значение индивидуальная анатомическая форма кости и особенности всего костномозгового канала. Чтобы

подобрать стержень, делают рентгенограмму всей кости в двух плоскостях. Гвоздь выбирают с учетом того, что рентгеновское изображение при расстоянии 1 м между пленкой и фокусом рентгеновской трубки увеличивает истинные размеры на 10%. Выбирать гвоздь надо, ориентируясь по самому узкому месту костномозгового канала. Если не просверлить канал, толстый гвоздь трудно ввести и при заколачивании он может расколоть.

Рис. 3. Искусственное сужение костномозгового канала на уровне перелома при помощи костного трансплантата для обеспечения устойчивого внутрикостного остеосинтеза металлическим стержнем по Каплану.

Головка гвоздя должна выступать из кости на 1-2 см, иначе его будет трудно удалить. Если головка выступает слишком далеко, она затрудняет функцию конечности и травмирует окружающие ткани.

Уровень проведения гвоздя необходимо контролировать рентгенологически. Вопрос о там, может ли стержень нарушить рост кости при повреждении зоны роста у молодых людей, остается опорным; во всяком случае следует избегать травмирования этой зоны.

Направляющую спицу и гвоздь при закрытом способе нужно проводить под рентгенологическим контролем, иначе спица или гвоздь, выйдя из одного отломка, может отклониться, миновать костномозговую полость другого отломка, внедриться в мягкие ткани, повредить сосуды и нервы.

При низких переломах, например надмыщелковых переломах бедра, можно произвести внутрикостный остеосинтез двумя нетолстыми гибкими стержнями типа стержня Богданова, Руша и др., введенными через оба мыщелка бедренной кости.

Техника остеосинтеза АО (The Association for the Study of Osteosynthesis). Группа швейцарских травматологов-ортопедов (М. Muller, M. Allgower, H. Willenger e. a., 1963),

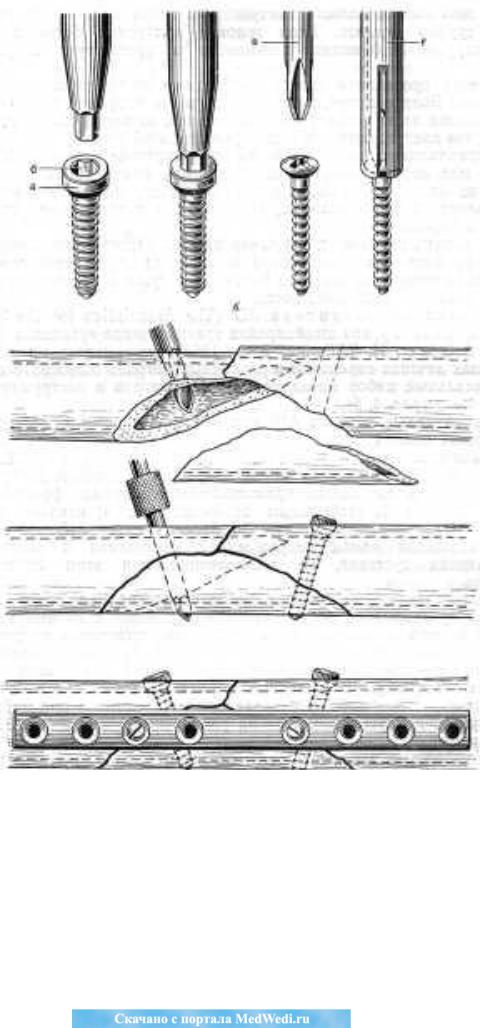

основываясь на известных принципах лечения переломов и различных методах остеосинтеза, создала специальный набор металлических фиксаторов и инструментов для остеосинтеза (рис. 4, 5).

Главной целью техники АО, как указывают авторы, является восстановление полной функции поврежденной конечности. Это достигается: 1) анатомической репозицией, особенно важной при суставных переломах; 2) применением щадящей оперативной

техники, которая должна обеспечить сохранение кровоснабжения костных фрагментов и мягких тканей; 3) стабильным остеосинтезом; 4) исключением отрицательных последствий иммобилизации путем возможно ранних сокращений мышц поврежденной конечности и движений в прилегающих суставах, не вызывающих при этом подвижности отломков.

Осуществление этих четырех биомеханических принципов лечения является предпосылкой безупречного остеосинтеза и оптимального излечения не только костных, но и других сопутствующих повреждений. По мнению авторов, имеются два способа для достижения стабильного остеосинтеза – компрессия и интрамедуллярное укрепляющее приспособление (Krafttrager). Последний принцип был положен в основу метода использования набора металлических фиксаторов при внутреннем остеосинтезе. Авторы указывают на ряд преимуществ техники АО, которые приведены ниже.

1.Возможность исключить реакцию кости на металлические имплантаты. Как известно, предпосылкой стабильного остеосинтеза является длительное нахождение имплантата в костной ткани. Винты АО, как было доказано, прочно держатся в костях в течение многих месяцев, что обусловлено инертностью стали, из которой они изготовлены. Фиксаторы АО не оказывают токсического действия на прилегающие костные ткани. Решающее значение имеет форма резьбы винтов, благодаря которой исключается срезывающее усилие на нагруженные части кости: винты фиксируются за счет давления резьбы винта на кость. В отличие от этого саморежущие винты ведут к многочисленным микропереломам, а позднее к образованию соединительной ткани в области некротизированной кости. Фиброзное костное ложе является плохой опорой для винта.

2.При хорошем кровообращении и стабильно фиксированных и обездвиженных этим методом отломках происходит не резорбция на стыке фрагментов, а непосредственное первичное костное сращение отломков.

Основываясь на экспериментальных исследованиях, S. Krompecher (1935), R. Danis (1940) показали, что при полной стабильности отломков в механически нейтральной зоне образуется первичная ангиогенная мозоль без хондральной или десмальной стадии. Таким образом, доказывалось, что кость может воспринимать высокие статические силы давления без возникновения поверхностной резорбции по линии перелома. При этом особое значение придается кровоснабжению отломков.

3.Согласно биомеханическим исследованиям, интрафрагментарная компрессия не вызывает рассасывания кости, а стабильность остеосинтеза во много раз повышается.

4.Создан единый костный хирургический инструментарий, который может использоваться для фиксации отломков при большинстве свежих переломов, псевдоартрозов, остеотомии, артродезов. При создании техники АО был использован большой личный опыт авторов и других травматологов-ортопедов (S. Kiintscher, 1940; J. Charnley, 1948, и др.). Использовались известные и апробированные на практике фиксаторы и инструменты, в том числе и пневматические; некоторые фиксаторы и пневматические инструменты были только модифицированы.

Авторы подчеркивают, что врач, применяющий методику АО, должен хорошо владеть ею. Необходимо вести тщательное наблюдение за больными, изучать ошибки с тем, чтобы не повторять их, распознавать своевременно осложнения и лечить их.

Остеосинтез с применением ультразвука. В. П. Лебедева, В. А. Поляков, Г. А. Николаев, В. И. Лощилов, Г. Г. Чемянов (1964, 1967), М. В. Волков (1969), Б. В. Петровский, В. И. Петров (1970), И. С. Шепелева (1971) и др. применили ультразвуковую резку и сварку биологических тканей в эксперименте и клинике.

Суть метода ультразвукового остеосинтеза заключается в создании по линии перелома плотного конгломерата (наплавки), состоящего из мономера циакрина и костной аллостружки, который фиксирует отломки.

Рис. 4. Техника остеосинтеза оскольчатого перелома. А – два вида винтов: а – головка винта с низким цилиндрическим наклоном; б – внутренний шестигранник в шляпке винта, благодаря которому шестигранная отвертка без труда завертывает винт; в – крестообразная отвертка; г –оболочка отвертки, зажимающая винт. Б – репозиция отломков, просверливание канала для проведения винта, привинчивание треугольной формы отломка и остеосинтез всех костных фрагментов при помощи металлической пластинки.

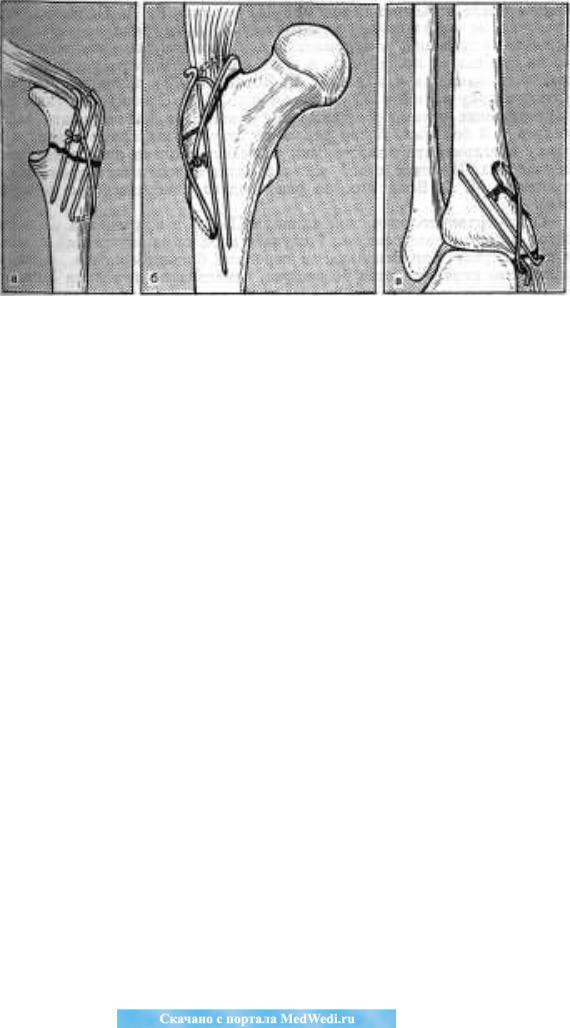

Рис. 5. Техника компрессионного остеосинтеза двумя спицами и проволокой. а – перелом локтевого отростка; б – перелом большого вертела; в – перелом внутренней лодыжки.

В. А. Поляков (1972) произвел у 93 больных ультразвуковую сварку при остеосинтезе, пластических операциях по поводу ложных суставов, костных дефектах (после удаления доброкачественных опухолей, резекции остеомиелитических очагов), воссоздании суставных поверхностей. Автор считает, что сварка костей показана при многооскольчатых диафизарных и внутрисуставных переломах (особенно небольших костей), несрастающихся переломах и ложных суставах, дефектах суставных концов после отрывных переломов. По мнению В. А. Полякова, «ультразвуковые оперативные методы еще требуют ряда конструктивных решений, улучшения инструментария и аппаратуры, увеличения прочности при сварке костей стык в стык, создания пористых сварных костных конгломератов и т. д. М. В. Волков (1972) применил ультразвуковую сварку костей у 80 детей и подростков. Осложнения (нагноение и несращение отломков, отхождение секвестров аллостружки) наблюдались у 3 больных. Автор рекомендует ультразвуковую сварку и наварку конгломерата аллостружки применять только при определенных показаниях. Наличие сухой костной раны обеспечивает прочность соединения. М. В. Волков особо рекомендует ультразвуковую резку костей.

Опыт травматологической клиники ЦИТО в применении ультразвукового остеосинтеза невелик: 7 случаев переломов внутренней лодыжки и по 1 случаю при оскольчатом переломе большеберцовой кости, оскольчатом переломе типа Монтеджа, оскольчатом переломе I пястной кости. У 4 больных метод использован самостоятельно для фиксации костных фрагментов при переломах внутренней лодыжки и многооскольчатом переломе большеберцовой кости, а у 6 сочетался с остеосинтезом металлическими фиксаторами. Кроме того, у 1 больного с ложным суставом большеберцовой кости остеосинтез при помощи ультразвука применен для фиксации аллотрансплантата.

Операция производится с наложением эластического жгута на конечность, так как излившаяся кровь вызывает преждевременную полимеризацию циакрина, препятствуя образованию прочного монолитного соединения ультразвукового конгломерата с костью. В связи с непродолжительным сроком сохранения прочности ультразвукового остеосинтеза этот метод при оскольчатых диафизарных переломах показан в сочетании с металлоостеосинтезом. Как самостоятельный метод фиксации он может использоваться только при внутрисуставных переломах с обязательной надежной иммобилизацией в течение общепринятых сроков.

Учитывая, что возникающая при операциях микроподвижность препятствует образованию прочного сварного соединения между отломками и материнской костью, внутреннюю лодыжку во время операции фиксируют двумя спицами, которые при прочном соединении можно удалить. Рану зашивают наглухо и накладывают гипсовую повязку на обычный срок. В послеоперационном периоде у всех больных в области операционных ран появлялся отек, который проходил к 7-10-му дню. У больного с закрытым переломом внутренней лодыжки на 7-е сутки произошло небольшое смещение. У больного с оскольчатым переломам типа Монтеджа возникли нагноение и остеомиелит локтевой кости. В остальных случаях сращение отломков наступило в обычные для данных переломов сроки (З. А. Макеев, И. С. Шепелева, 1975).

Опасности и осложнения при внутрикостном остеосинтезе и их предупреждение.

Жировая эмболия. Описаны случаи смерти от жировой эмболии при внутрикостной фиксации переломов костей конечности. Введение гвоздя сопровождается значительным дополнительным повреждением костномозговой ткани и ее сосудов, открытием их просвета. Одновременно с этим гвоздь, продвигающийся по костной трубке, действует, как поршень шприца, и повышает давление в костномозговом канале.

Опасность жировой эмболии при закрытом способе несомненно больше, чем при открытом, так как в первом случае при заколачивании гвоздя не остается достаточно широкого пространства, через которое жидкость могла бы вытекать из костномозговой полости. При открытом способе по мере продвижения стержня жир из канала центрального отломка вытекает в рану.

Чаще причиной смерти является не одна эмболия, а сочетание ее с шоком, коллапсом, кровотечением, тромбоэмболией и др.

Если отмечаются симптомы этих осложнений, а также имеются некоторые признаки или угроза жировой эмболии (цианоз, одышка, обширные повреждения ткани, раздробленный перелом), операцию в ближайшие несколько дней производить не следует. Для выявления признаков жировой эмболии важно определить до операции количество жира в моче и содержание липазы в крови.

Жировая эмболия чаще происходит, когда при вправлении отломков встречались затруднения, применялись грубые приемы, дополнительно травмировавшие ткани и приводившие к открытию многочисленных вен, а также когда вмешательство сильно затягивалось и наблюдался операционный шок. Всего этого надо избегать.

Давление в костномозговом канале повышается особенно сильно при быстром заколачивании гвоздя. Поэтому заколачивать гвоздь, особенно на бедре, надо медленно, с паузами: в перерыве между ударами давление в канале кости выравнивается. Ряд авторов (М. А. Хелимский, В. И. Нефедов, Г. П. Барсуков, 1957) рекомендуют до введения стержня вычерпать длинной ложечкой из канала костный мозг. Этим способом также можно предупредить повышение давления в костномозговом канале. Опыт показывает, что, если соблюдаются соответствующие правила, жировая эмболия при оперативном лечении наблюдается не чаще, чем при консервативном.

Тромбоэмболия. У некоторых больных с костной травмой отмечаются тромбофлебиты, может быть повышена свертываемость крови, понижена толерантность к гепарину, удлинено протромбиновое время и т. д. Чаще это отмечается в среднем и пожилом возрасте. До и после операции нужно проводить необходимые исследования и лечение антикоагулянтами под контролем.

Шок. В ходе операции необходимо непрерывно следить за состоянием больного, артериальным давлением и пульсом, особенно во время вправления и заколачивания стержня. При обнаружении признаков шока операцию надо приостановить и принять меры, чтобы вывести больного из шокового состояния. Продолжать операцию можно только после того, как выровняются пульс и артериальное давление. Опыт показывает, что в большинстве случаев, как только прерывают манипуляции, состояние больного через несколько минут улучшается и операцию можно продолжать.