- •Оптоэлектронные первичные преобразователи на базе световодной техники введение

- •1. Краткий исторический обзор

- •2. Физические основы оптоэлектронных преобразователей

- •2.1. Термины и определения

- •2.2. Поглощение оптического излучения

- •2.3. Принцип действия оптоэлектронных преобразователей

- •2.4. Преобразования входной физической величины в оэп

- •2.5. Параметры оэп

- •3. Элементная база оптоэлектронных приборов и устройств

- •3.1. Световоды

- •3.2. Оптоэлектронные источники излучения

- •3.2.1. Излучающие диоды

- •3.2.2. Лазеры

- •3.2.3. Другие источники свечения.

- •3.3. Оптоэлектронные приемники излучения

- •3.4. Типовые оптоэлектронные приборы

- •4. Виды оптоэлектронных преобразователей

- •4.1. Оптоэлектронные преобразователи с амплитудной модуляцией

- •4.2. Преобразования входной физической величины

- •4.3. Амплитудные преобразователи физических величин на основе нерегулярных световодов

- •4.3.1. Принципы построения амплитудных световодных оэп

- •4.3.2. Нерегулярности в волоконных световодах и конструкции оэп на их основе

- •4.4. Оэп на основе нарушения полного внутреннего отражения

- •4.4.1. Физические основы метода спектроскопии на основе нпво

- •4.4.2. Особенности метода спектроскопии на основе нпво

- •4.4.3. Сравнение метода спектроскопии нпво с классическими методами отражения и поглощения

- •4.4.4. Датчики на основе нарушения полного внутреннего отражения (пво)

- •4.5. Фазовые оэп

- •4.6. Поляризационные оэп

- •5. Использование плоских световодов при построении оэп

- •5.1. Требования к методической базе для исследования многокомпонентных гетерогенных непрозрачных объектов

- •5.2. Аппаратура для исследования многокомпонентных гетерогенных объектов

- •5.2.1. Устройство для получения характеристик образцов без их разрушения

- •5.2.2. Универсальная приставка мнпво

- •5.2.3. Компенсация изменения глубины проникновения светового потока

- •5.3. Особенности неинвазивного количественного анализа сложных объектов

- •5.4. Методы получения и обработки информации

- •5.4.1. Обработка спектральной информации

- •5.4.2. Фазовый способ анализа

- •5.4.3. Поляризационный анализ

- •5.5. Определение дихроизма полос поглощения

- •5.5.1. Особенности использования линейно поляризованного света, при азимуте поляризации 0º или 90º.

- •5.5.2. Особенности использования линейно поляризованного света, при азимуте поляризации отличного от 0º или 90º.

- •5.6. Регистрация циркулярного дихроизма

- •5.7. Регистрация дисперсии оптического вращения

- •5.8. Определение оптических постоянных

- •5.9. Исследование объектов в сложных средах

- •5.9.1. Особенности получения информации из образцов

- •5.9.2. Особенности исследования объектов в присутствии фона

- •5.9.3. Особенности исследования водных сред в ик диапазоне

- •6. Измерение технологических параметров на базе оэп

- •6.1. Измерение влажности текстильных материалов

- •6.1.1. Метод инфракрасной спектрометрии

- •6.1.2. Измерение влажности текстильных материалов, основанное на методе ик-спектрометрии

- •6.1.3. Источники излучения для ик-влагомеров

- •6.1.4. Классификация ик-влагомеров

- •6.1.5. Обобщенная структурная схема ик-влагомеров

- •Функциональная схема двухволнового однолучевого ик-влагомера

- •6.2. Измеритель влажности волокна в кипах.

- •6.3. Ик оэп расхода волокна в пневмопроводах.

- •6.4. Ик оэп длины ленты в накопителе

- •6.5. Ик оэп линейной плотности ленты

- •6.6. Ик оэп обнаружения швов на движущейся ткани.

- •6.7. Ик оэп переноса уточных нитей в тканях.

- •6.8. Измерение и контроль концентрации и уровня красителей и рабочих растворов

- •6.8.1. Особенности производственного контроля концетрации и уровня красителей и рабочих растворов

- •6.8.2. Методы контроля концентрации рабочих растворов

- •6.8.3. Измерительные устройства для лабораторного и производственного контроля концентрации красителей и рабочих растворов

- •6.8.4. Методы контроля уровня жидких сред

- •6.8.5. Оптоэлектронные пуж без сканирования

- •6.8.6. Методика расчета компенсатора

- •6.9. Исследование и разработка волоконно-оптического датчика температуры с ик-световодом.

- •6.9.1.Функциональная схема датчика температуры с поликристаллическим ик-световодом

- •6.9.2. Расчет параметров волоконно-оптической системы датчика

- •6.9.3. Ввод теплового излучения в волокно при использовании линзы

- •6.9.4. Мощность излучения, вводимого в волокно при произвольном диаметре линзы и волокна

- •6.9.5. Прием излучения от ограниченной площадки через линзу

- •6.9.6. Конструкции стенда для исследования одноканального датчика температуры с поликристаллическим ик-световодом и стенда для испытаний

- •6.9.7. Результаты испытаний одноканального датчика с ик-световодом

- •6.10. Автоматический контроль параметров смешивания натуральных и химических волокон.

- •6.10.1. Анализ известных методов и устройств для контроля параметров смешивания натуральных и химических волокон

- •6.10.2. Оэп для контроля параметров смешивания

- •Литература

- •Заключение

4.3. Амплитудные преобразователи физических величин на основе нерегулярных световодов

Любой ОЭП можно рассматривать как совокупность элементарных преобразователей, осуществляющих последовательное преобразование измеряемой ФВ. При этом функция преобразования представляет собой произведение функций преобразования отдельных элементарных преобразователей.

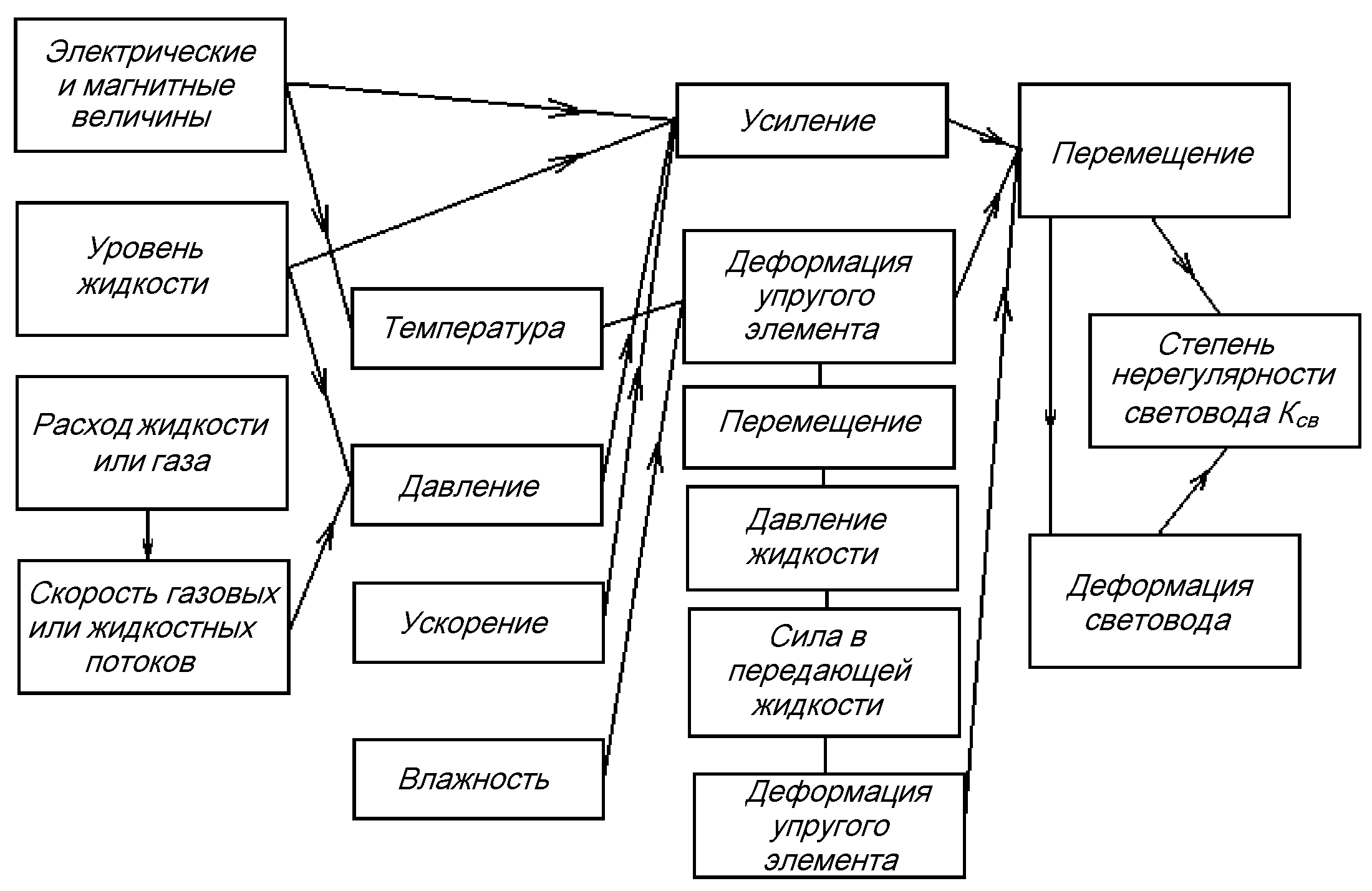

Например, к группе преобразователей физических величин, сводимых к перемещению, относятся устройства, для которых на рис. 4.3 представлена схема основных преобразований. В ПП этой группы перемещение с помощью световодов с нерегулярными участками, возбужденных источниками излучения (оптико-механический элементарный преобразователь), и элементарных оптоэлектронных преобразователей (фотодиоды и т. п.) преобразуется в электрический сигнал. Наличие последних двух элементарных преобразований характерно для всех типов световодных ОЭП.

Как следует из рис. 4.3, в ОЭП перемещение непосредственно либо посредством деформации световода преобразуется в изменение его степени нерегулярности, что влечет за собой изменение интенсивности излучения у выходного торца.

В настоящее время, кроме ставшего традиционным применения световодов в системах связи и передачи информации (ССПИ), все большее распространение получает их использование в измерительной технике, в частности в первичных измерительных преобразователях (ОЭП) различных физических величин (ФВ).

Разработки амплитудных ОЭП на основе цилиндрических волоконных (ВСВ) и планарных (плоских) световодов (в этих ОЭП измеряемая ФВ вызывает изменение интенсивности оптического излучения) уже достигли промышленного уровня. Рассмотрим принципы построения таких ОЭП.

Рис. 4.3. Структура преобразований в ОЭП перемещения

Принцип действия амплитудных световодных ОЭП основан на зависимости характеристик нерегулярных участков световодов от измеряемой величины.

Регулярными принято считать прямолинейные световодные структуры, поперечное сечение и оптические свойства которых неизменны по всей длине. Невыполнение любого из указанных условий приводит к появлению нерегулярностей, таких как стык-разрыв, изгиб, микроизгибы, скрутка, изменения поперечного сечения или показателя преломления (ПП) вдоль оси, расположение на малом расстоянии от световода объектов, поглощающих энергию частично или полностью (связанные световоды).

Заметим, что нерегулярности в световодах, используемых в ССПИ, нежелательны, так как они вызывают уменьшение дальности связи и искажение сигналов.

Хотя большинство нерегулярностей достаточно подробно изучено при исследовании ССПИ, однако чаще всего влияние нерегулярностей не рассматривается с точки зрения их применения в ОЭП. Кроме этого, публикации по нерегулярностям весьма разрозненны, что затрудняет проектирование устройств на основе элементов волоконной оптики и их оптимизацию.

В настоящем работе обобщение и систематизация световодных ОЭП проводятся с точки зрения использования в них основных видов нерегулярностей и их проявлений.

4.3.1. Принципы построения амплитудных световодных оэп

Амплитудные ОЭП на основе нерегулярных световодов условно разделяют на следующие группы:

преобразователи ФВ, сводимые к перемещению;

рефрактометрические;

преобразователи на основе наведенных затухания или излучения (люминесценции);

резонансные.

К первой группе относятся устройства, в которых измеряемая величина преобразуется в перемещение. При этом восприимчивость световодов (изменение степени их нерегулярности) к измеряемому перемещению проявляется либо через деформацию световода, либо непосредственно. Ко второй группе относятся преобразователи, у которых преобразуемая ФВ изменяет ПП внешней среды или материала оболочки (сердцевины) световодной структуры. В преобразователях третьей группы ФВ, воздействуя на центры включений материалов световода, вызывает увеличение затухания излучения или его появление. К четвертой группе относятся ОЭП, в которых используются резонансные свойства участка световода, представляющего собой упругий элемент с распределенными параметрами.

Любой ОЭП можно рассматривать как совокупность элементарных преобразователей, осуществляющих последовательное преобразование измеряемой ФВ. При этом функция преобразования представляет собой произведение функций преобразования отдельных элементарных преобразователей.

В связи с наибольшей распространенностью ОЭП первых двух групп остановимся более подробно именно на них.

К группе преобразователей физических величин, сводимых к перемещению, относятся устройства, для которых на рис. 4.3 представлена схема основных преобразований. В ОЭП этой группы перемещение с помощью световодов с нерегулярными участками, возбужденных источниками излучения (оптико-механический элементарный преобразователь), и элементарных оптоэлектронных преобразователей (фотодиоды и т. п.) преобразуется в электрический сигнал. Наличие последних двух элементарных преобразований характерно для всех типов световодных ОЭП.

Преобразователи различных ФВ в механические, сводимые к перемещению, здесь не разбираются.

Как следует из рис. 4.3, в ОЭП первой группы перемещение непосредственно либо посредством деформации световода преобразуется в изменение его степени нерегулярности, что влечет за собой изменение интенсивности излучения у выходного торца.

Функция преобразования ОЭП в целом определяется

kоэп = k1k2 ... kN kQkMkОФkU,

где k1, k2 … kN – функции преобразования элементарных преобразователей ФВ в механические;

kQ – функция преобразования элементарного преобразования механической величины (силы, деформации) в перемещение;

kМ – функция преобразования элементарного механического преобразователя, осуществляющего преобразование перемещения в какой-либо геометрический параметр нерегулярности, например в радиус изгиба;

kОФ – функция преобразования элементарного оптико-физического преобразователя, осуществляющего преобразование геометрического параметра нерегулярности в интенсивность оптического излучения на выходе ВСВ;

kU – функция преобразования элементарного оптоэлектронного преобразователя, осуществляющего преобразование интенсивности оптического излучения в электрический сигнал.

Специфичная для световодных ОЭП функция преобразования может быть нелинейной, как это имеет место в преобразователях на основе изогнутых или микроизогнутых ВСВ. Поэтому, в ряде случаев возникает необходимость ее определения для получения полной математической модели световодных ОЭП.

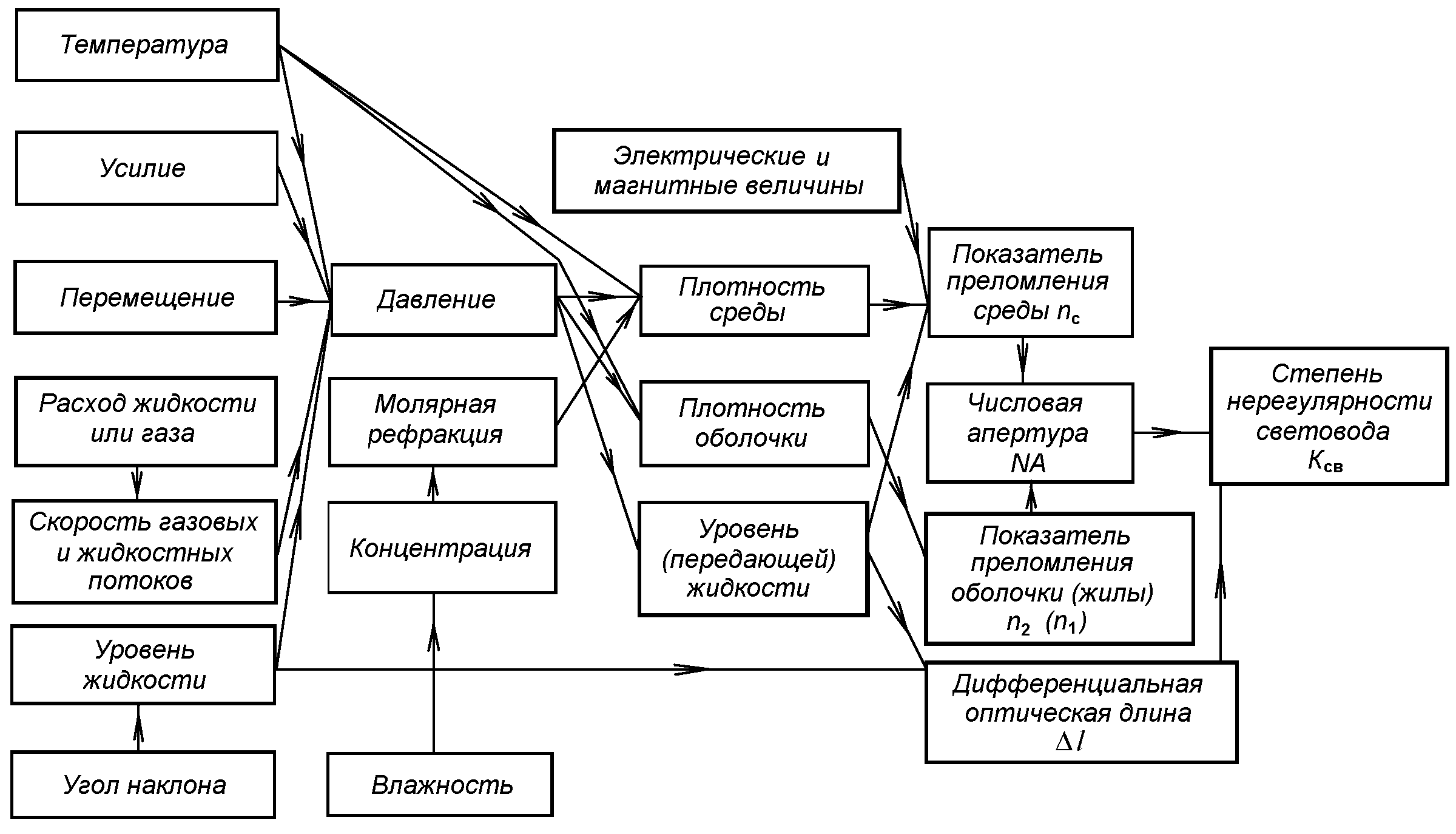

К группе рефрактометрических преобразователей относятся устройства, в которых измеряемая ФВ вызывает появление или изменение степени нерегулярности световода через изменение ПП (рис. 4.4).

Рис. 4.4. Структура преобразований в рефрактометрических ОЭП

Преобразование ФВ в степень нерегулярности в рефрактометрических преобразователях может осуществляться через числовую апертуру и через дифференциальную оптическую длину, под которой подразумевается разность произведений ПП одной среды на геометрическую длину участка световода, помещенного в эту среду, и ПП другой среды на геометрическую длину участка световода, находящегося в данной среде. Такие возмущения воспринимаются ВСВ из-за различия коэффициентов потерь на указанных участках.

В связи с тем, что рефрактометрические преобразователи могут воспринимать и перемещения, их можно рассматривать как разновидность преобразователей ФВ, сводимых к перемещению.

Амплитудные ОЭП рефрактометрического типа просты по конструкции и обладают высокой чувствительностью. В основу их положены рефрактометры. Рефрактометрические ОЭП весьма универсальны – одно и то же устройство при незначительной модификации может использоваться для измерения различных ФВ.

Среди рефрактометрических ОЭП следует выделить собственно рефрактометры (измерители ПП), точечные сигнализаторы границы раздела сред с различными ПП, аналоговые и дискретные многоточечные измерители уровня жидких сред.

Все световодные ОЭП условно можно разделить на устройства с открытым и закрытым оптическими каналами. К первому типу относятся преобразователи, в которых даже в статике излучение выходит в среду. В некоторых таких устройствах модуляция излучения измеряемой величиной осуществляется вне световода. Ко второму типу относятся ОЭП, в которых измеряемая величина воздействует на излучение через изменения параметров самого ВСВ.

В связи с тем, что функции преобразования элементарных оптоэлектронных преобразователей (фотодиодов) обладают высокой линейностью и подробно рассмотрены в литературе, для построения математической модели световодных ОЭП необходимо знание функций преобразования элементарных оптико-физических преобразователей, т. е. коэффициентов передачи нерегулярных участков ВСВ (отношение мощности оптического сигнала на выходе нерегулярного ВСВ к мощности на выходе, как если бы световод был регулярным).