- •Основные уравнения, лежащие в основе расчетов теплообменников.

- •Термодинамические процессы с влажным воздухом.

- •Составляющие потерь давления в каналах та.

- •Расчет конечных температур теплоносителей для прямоточного та.

- •Построение диаграммы h-d для состояний влажного воздуха.

- •Расчет конечных температур теплоносителей для противоточного та.

- •Расчет процессов изменения состояния влажного воздуха в h-d диаграмме.

- •Принцип работы тепловой трубы.

- •Основные сведения по выпариванию растворов.

- •Два метода расчета та.

- •Конструкции и расчет тепломассообмена выпарных аппаратов с естественной циркуляцией.

- •Порядок расчета подогревателя воды выхлопными газами гтд.

- •Конструкции и расчет тепломассообмена выпарных аппаратов с принудительной циркуляцией.

- •Расчет эффективности ребра.

- •Основные сведения по адсорбции жидкостей и газов.

- •Сопоставление методов и среднелогарифмического температурного напора по порядку расчета параметров (по разделу 2).

- •Материальный и тепловой баланс процесса адсорбции.

- •Понятия коэффициента сопротивления для каналов.

- •Устройство адсорберов и процессы тепломассообмена с неподвижным и движущимся зернистым адсорбентом.

- •Конструкции и процессы тепломассообмена псевдожидкостного слоя мелкозернистого адсорбента.

- •Основные сведения по процессу сушки.

- •Устройства и расчет тепломассообмена конвективных сушилок.

-

Расчет конечных температур теплоносителей для противоточного та.

Противоточная схема течения движения теплоносителей

В качестве исходного уравнения для получения формулы для изменения температуры теплоносителей по длине поверхности берется уравнение применительно к противоточной схеме движения:

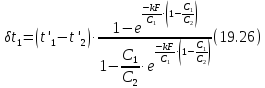

Дальнейшие выкладки такие же, как и для прямотока. Окончательные результаты имеют вид:

Если обозначить

Тогда формулы (19.26) и (19.27) запишутся так:

Количество переданной теплоты определяется для противотока как

-

Расчет процессов изменения состояния влажного воздуха в h-d диаграмме.

Для

построения процесса сушки на H-d(x)

диаграмме должны быть заданы параметры

воздуха начального состояния (обычно

t0,

)

и еще два параметра воздуха: (t1,

)

и еще два параметра воздуха: (t1,

(t1,

t2),

или

t2,

или

или

Сначала

строят для заданных условий теоретический

процесс сушки, который изображается в

виде ломаной линии ABC,

отрезки

которой параллельны осям координат.

Вертикаль АВ

изображает

процесс нагревания воздуха в

воздухоподогревателе при d

=

const;

ее проводят из точки пересечения линий

to

= const

и

=

const

(точка А)

до

пересечения с изотермой t1

= const

(точка В).

Наклонная

прямая ВС

характеризует

теоретический процесс сушки, протекающий

при постоянной энтальпии I=

const.

Ее проводят из точки В

параллельно

оси абсцисс до пересечения с изотермой

t2

=

const

или с линией

=

const

(точка А)

до

пересечения с изотермой t1

= const

(точка В).

Наклонная

прямая ВС

характеризует

теоретический процесс сушки, протекающий

при постоянной энтальпии I=

const.

Ее проводят из точки В

параллельно

оси абсцисс до пересечения с изотермой

t2

=

const

или с линией

=

const

(точка С).

=

const

(точка С).

Если

заданы t0,

и

t2,

и

t2, ,

построение несколько изменяется: из

конечной точки C(t2;

,

построение несколько изменяется: из

конечной точки C(t2;

)

проводят линию I

= const,

а из начальной точки

A

(t0,

)

проводят линию I

= const,

а из начальной точки

A

(t0,

)

—линию

d

=

const

до пересечения их в точке В.

)

—линию

d

=

const

до пересечения их в точке В.

Построение

процесса в реальной сушилке сводится

к определению наклона линии сушки.

Эта линия также имеет начальную точку

В,

но

может отклоняться в ту или другую сторону

от линии теоретической сушки ВС

в

зависимости от знака величины

При

>0

энтальпия I2>

I1

и

соответственно линия сушки в реальной

сушилке пройдет выше линии I=

const

в теоретической сушилке.

>0

энтальпия I2>

I1

и

соответственно линия сушки в реальной

сушилке пройдет выше линии I=

const

в теоретической сушилке.

При

<0

энтальпия I2

<0

энтальпия I2 I1

и

соответственно линия сушки будет более

крутой и пройдет ниже I

=

const

(линия ВС2

на

рис, 21-8, а). Линия сушки в реальной сушилке

соответствует уравнению

I1

и

соответственно линия сушки будет более

крутой и пройдет ниже I

=

const

(линия ВС2

на

рис, 21-8, а). Линия сушки в реальной сушилке

соответствует уравнению

-

Принцип работы тепловой трубы.

Тепловая труба - теплопередающее устройство, способное передавать большие тепловые мощности при малых градиентах температуры. Т. т. представляет собой герметизированную конструкцию (трубу), частично заполненную жидким теплоносителем В нагреваемой части Т. т. (в зоне нагрева, или испарения) жидкий теплоноситель испаряется с поглощением теплоты, а в охлаждаемой части Т. т. (в зоне охлаждения, или конденсации) пар, перетекающий из зоны испарения, конденсируется с выделением теплоты. Движение пара от зоны испарения к зоне конденсации происходит за счёт разности давлений насыщенного пара, определяемой разностью температур в зонах испарения и конденсации. Возвращение жидкости в зону испарения осуществляется либо за счёт внешних воздействий (например, силы тяжести), либо под действием капиллярной разности давлений по капиллярной структуре (фитилю), расположенной внутри Т. т. (чаще всего на её стенках). В связи с тем, что Т. т. с капиллярной структурой для возврата жидкости могут работать независимо от ориентации в поле тяжести и в невесомости, наиболее распространён именно этот тип Т. т.

Достоинства:- Эффективная теплопроводность Т. т. (отношение плотности теплового потока через Т. т. к падению температуры на единицу длины трубы) в десятки тысяч раз больше, чем теплопроводность Cu, Ag или Al, и достигает Тепловая труба107 вт/м К). - малый вес, высокая надёжность и автономность работы Т. т., - большая эффективная теплопроводность, возможность использования в качестве термостатирующего устройства обусловили применение Т. т. в энергетике, химической технологии, космической технике, электронике и ряде других областей техники.

Схема действия тепловой трубы: q — идущий по трубе тепловой поток.