- •Сергей Александрович Морозов Творческая фотография

- •Часть I. В культуре XIX – начала XX веков

- •Глава 1. Ранняя пора

- •Глава 2. В традициях живописи

- •Глава 3. На пути к самостоятельности

- •Глава 4. Новое сближение с живописью и графикой

- •Часть II. В ряду современных искусств

- •Глава 5. Две ветви новаторства

- •Глава 6. Путь современного реалистического фотоискусства

- •Глава 7. Реальность и фантазия

Глава 7. Реальность и фантазия

Традиции, обновляемые техникой

Многие жанры фотографии остаются неминуемо связанными с построением изображения на плоскости по правилам, устоявшимся в реалистических изобразительных искусствах.

Это съемка портретов, пейзажей, объектов архитектуры, интерьеров, натюрмортов, а нередко и жанровых сюжетов. Специальные и популярные иллюстрированные журналы, фотокниги, знакомящие с жизнью стран, бытом народов, а так же выставки, организуемые для ознакомления зрителей с какой-либо отраслью культуры и общественно-научной деятельностью, всегда нуждаются в такой продукции профессиональной фотографии. Образцово выполненные снимки в перечисленных выше жанрах находят свое место и на стендах выставок творческой фотографии.

Жанр художественного студийного портрета издавна неотвратимо связан с заимствованиями из живописи или графики. Современный студийный портрет более других жанров близок произведениям фотопортретистов ранней поры светописи. Передача сходства с неизбежным налетом приукрашивания, с приданием надлежащих поз моделям, в зависимости от профессии, пола, возраста фотографируемых людей, и даже некоторые приемы обработки позитивов остаются малоизменяемыми. Конечно, теперь выдержка при съемке равна ничтожным долям секунды, мгновенно схватываются выражения лица, больше возможностей работы со светом, но целевая установка жанра остается той же. Опыт репортажной съемки оказывает свое влияние, но закон жанра студийного портрета, даже вбирая этот опыт, остается малоизменяемым.

Выдающиеся мастера подобного "станкового" портрета и не скрывают связи своей работы с опытом живописцев (особенно в цветной фотографии).

Портрет Анны Ахматовой выполнен портретистом Моисеем Наппельбаумом в первой половине 20-х годов (204). Изящная студийная работа. Женский портрет французского фотографа Вито Манфредини "Мария" выполнен в 50-х годах (405). Другая манера. Сказывается поворот к стилям жанровой фотографии (Манфредини – мастер и репортажно-жанровой съемки). И все же остается эстетическая связь с традициями пикториальной светописи начала века.

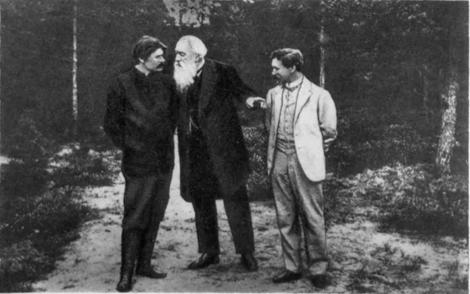

Портрет знаменитого русского скульптора Сергея Тимофеевича Коненкова (399) выполнен известным московским фотожурналистом и фотохудожником Исааком Тункелем в графическом стиле. Применена техника съемки и печати в светлой тональности.

Американец Ирвинг Пэнн (р. 1917) также мастер старшего поколения. Снимал в условиях ателье людей разных профессий, снимал с социальной характеристикой. Видный американский мастер известен, однако, больше портретами художников, актеров. Ирвинг Пэнн обратил на себя внимание и искусством стилизации снимков под манеры живописи.

Выразителен портрет его работы Софи Лорен (407). Своеобразна смелая интерпретация. Сравним для наглядности это изображение со снимком итальянской киноактрисы, выполненным советским фотожурналистом Валерием Генде-Роте в зале ожидания московского аэропорта (406). Едва ли не полярны трактовки образа Софи Лорен в этих снимках – студийном и репортажном.

Венгр Иштван Тоот – мастер студийного портрета. Он знает, что работает в пору расцвета репортажной светописи (404), но остается мастером, не изменяющим и искусству пикториального фотопортрета.

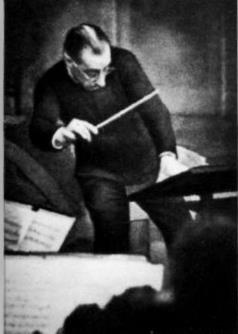

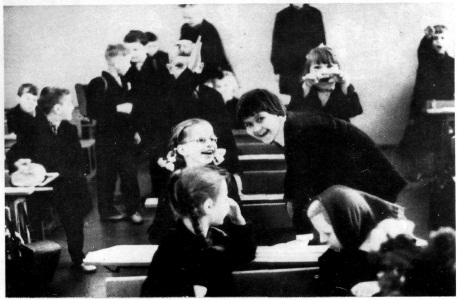

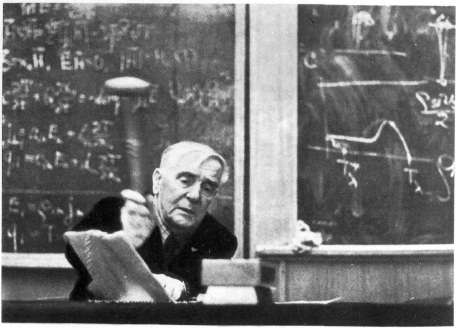

Канадский портретист из Оттавы Юсоф Карш – создатель галереи портретов знаменитых людей из мира культуры, искусства и политики. Работая в пору подъема репортажного метода съемки, он остается представителем классической светописи. Свет в его руках – средство драматической, психологической, иной раз лирической характеристики образа. Карш – мастер гармонического сочетания светотени, линейного и тонального рисунка с психологическим содержанием в изображении людей. Композитор Ян Сибелиус, дирижер Леопольд Стоковский, ученый Альберт Эйнштейн, философ Бертран Рассел, премьер-министр Индии Джавахарлал Неру – такова его галерея индивидуальностей. Фотограф искусно сочетает разнообразные приемы "станковой" съемки в ателье с техникой репортажно-моментальной съемки. Юсоф Карш не изменяет жанру портрета, как он трактуется в изобразительных искусствах, несмотря на приметы "репортажного видения"; он близок в некоторых своих работах даже романтическому стилю Джулии Кэмерон. В книге представлен его портрет писателя Эрнеста Хемингуэя (408).

Известный московский портретист Василий Малышев (р. 1900) также придерживается традиционной формы в портрете и черно-белом, и цветном. Он с большим тактом и вниманием передает облик, характер моделей. Фотографируя вне студии, в обстановке домашнего интерьера, заводского цеха или колхозной фермы, Малышев верен принципам студийной съемки, хотя до перехода на жанр портрета он, как фотокорреспондент, десятилетия работал в области актуального событийного репортажа (Малышев, 1981).

Жанр студийного портрета неизбежно обязывает фотохудожников в той или иной мере вторить живописи, графике, но он обогащается, однако, и чисто фотографическими приемами, подсказываемыми все новыми возможностями техники.

В пейзажном жанре – как в ландшафтах с захватом в поле зрения большого пространства, так и в лирических, фрагментарных снимках – также живут приемы картинной композиции.

Анатолий Скурихин – фотожурналист публицистического склада, автор многих известных как репортажных снимков, так и снимков-композиций жанрового характера, еще в 30-х годах показал себя страстным любителем пейзажной съемки. Серии его русских пейзажей вошли в ценный фонд советской художественной фотографии, он пользовался обновленными приемами композиции (206). Но его пейзажи прежних лет обретают как бы новую жизнь на выставках и в альбомах наших дней.

Нельзя не считаться с потребностью глаза наблюдать уравновешенность, наслаждаться красивым, дивиться совершенству линий, форм, – будь то одинокое дерево, излучина реки, цветущий куст, дюна, силуэт горного хребта, безбрежность пространства. Фотография доносит до нас эстетизированную информацию о зримых достоинствах неживой и живой природы.

Создается впечатление, что мастера такой фотографии полагаются на время: проходят поветрия моды, а традиционные связи с опытом классического искусства остаются крепкими. Они продолжают работать в выверенной манере. Тем более что с развитием полиграфии и культурного обмена спрос на такого рода снимки увеличивается.

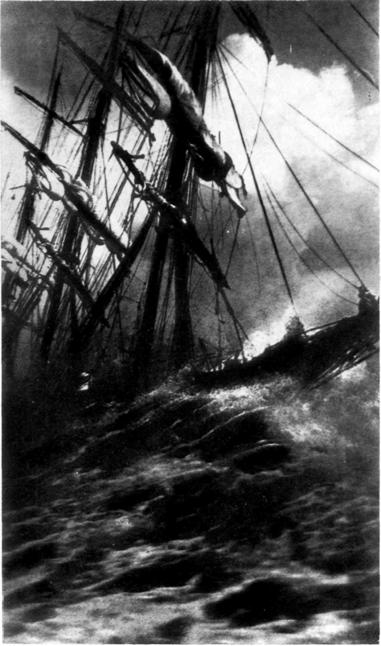

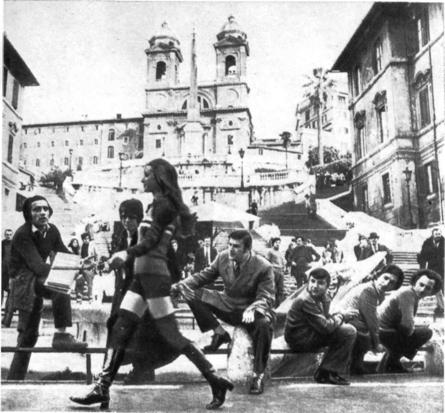

Жанр фотопейзажа ныне необычно раздвинул свои границы. Современные фотографы изучают земли, водные пространства и "вторую природу", создаваемую на земле руками человека, с такой же страстью, с какой художники эпохи Возрождения изучали заново открываемое искусством человеческое тело. Очертания берегов рек, вспаханных полей, силуэты заводов, линии плотин, каналов – все стало материалом для выразительных снимков. Оставаясь даже на позициях пикториальной фотографии, пейзажисты иной раз вносят в снимки движение, игру или драматизм светотени.

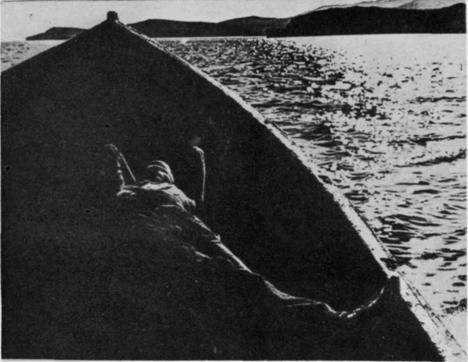

Белый конь с развевающейся по ветру гривой на фоне тревожного штормового неба и живописной местности – таков сюжет снимка американского фотографа Билла Эприджа "В бурю" (411). Признаки пикториальной романтической светотени сочетаются в нем с признаками моментальной фотографии.

Смелый по рисунку светотональных пятен, обобщенный, метафорический образ дан в пейзаже "Купание солнца" фотографа-художника Алексея Перевощикова. Объективом выхвачен "фрагмент" местности, освещенной солнцем. Применен чисто фотографический ракурс (409).

Совершенная техника фотографии позволила по-новому классифицировать разновидности традиционных жанров в искусстве. Сменные объективы разного фокусного расстояния – широкоугольные, до уникума – "рыбьего глаза", с его охватом пространства на 180°, и телеобъективы в 500 и 1000 миллиметров, выбор неожиданных ракурсов при съемке, применение трансфокатора, избрание части вместо целого, не говоря уже о множестве приемов лабораторной обработки негатива и позитива, – все это позволяет реализовать замыслы конструктивно, с желаемой эмоциональной окраской. Фотографы 60-70-х годов продолжают в этом отношении линию новаторства, начатую фотомастерами 20-30-х годов. Преемственность здесь очевидна. Но традиции пикториальной художественной светописи нередко уступали первенство новым фотографическим изобразительным приемам.

Возьмем, к примеру, снимок в жанре обнаженной натуры английского фотографа Билла Бранда (413), относящийся к 50-60-м годам.

Билл Бранд (р. 1905) – преемник традиций новаторства, идущих от Ман Рея; позже он испытал влияние Картье-Брессона, занимался репортажной съемкой. Бранд снимал и снимает портреты, архитектуру, ландшафты. И все же в жанре обнаженной натуры он пошел дальше других мастеров. Его экспериментальное изучение перспективы при съемках человеческого тела привело к созданию своей манеры. Эта манера резко отличается от традиций салонной фотографии, она шокировала и даже ныне шокирует сторонников и защитников принципов художественной фотографии. Но она вписалась в общий процесс обновления фотографического языка. Билл Бранд своим ниспровержением классического представления о жанре обнаженной натуры стал широко известен еще в 50-х годах. Широкоугольный объектив, дающий преувеличенный перспективный рисунок тела, гипертрофия в изображении – бунтарское утверждение "антикрасоты" в жанре обнаженной натуры возымело свое действие. Билл Бранд нашел немало последователей. Но традиционное влечение к красоте в этом жанре остается неопровергнутым.

Манера съемки фрагментов человеческого тела у многих фотографов близка поэтике Б. Бранда. В известной мере это продолжение линии раскрытия "новой предметности". Такие снимки делаются в смелых ракурсах, широкоугольным объективом крупным планом; иногда они очень экспрессивны, с точной, натуралистической проработкой фактуры кожи, при своеобразно драматизированном освещении. Кому такие снимки покажутся неприятными для глаз, кому – удивляющими, как малые открытия, кому – аттракционной игрой. Разное может быть прочтение подобных снимков.

Использование объективов с разным, иногда предельным фокусным расстоянием теперь стало обычным; зрители привыкли воспринимать такие снимки как прямое, непосредственное отражение реальности, хотя деформации в рисунке, казалось бы, противоречат простому визуальному опыту.

Своеобразное "опытное поле" фотографии как нового в культуре, науке и искусстве метода видения и фиксации увиденного – жанр натюрморта, макро- и микросъемка. Понятие натюрморта в фотографии более расширенное в сравнении с классическим обозначением этого жанра в живописи. И здесь остается в силе вывод: живописец безмерно свободнее воплощает в этом жанре свой художнический замысел, но фотография обладает преимуществом в фиксации увиденного.

Натюрморт как жанр художественной фотографии занимает свое место в технике фотографирования вещей, предметов, деталей, фрагментов неживой, иногда и живой природы и творений рук человеческих.

Натюрморт может быть снят репортажным методом – информационно и эмоционально-содержательно. Еще в сериях Эжена Атже были подобные снимки. Подмеченное сочетание вещей в натюрмортах современных фотографов нередко раскрывает интересный жизненный подтекст. Предварительная режиссура в съемке натюрмортов бывает неизбежна. Примером фотографического художественного натюрморта может служить известный снимок Йосефа Судека (355). Натюрморт в наше время приобрел новую рабочую функцию в рекламных снимках.

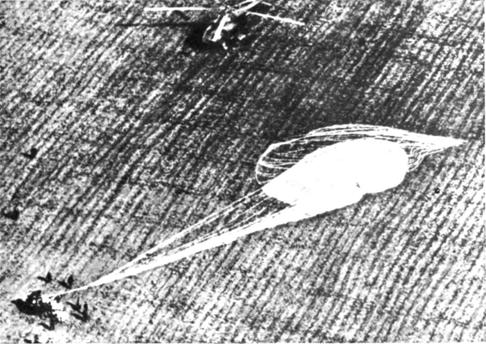

Взглянем на снимок советского фотографа Александра Птицына "Нефть Сибири" (415). Это мастер съемки в смелых ракурсах. Способность журналиста – практика и экспериментатора – раскрылась в 60-х годах. Птицын, несомненно, познал влияние фотографов круга Александра Родченко. Снимок "Нефть Сибири" выполнен для репортажной серии на тему о нефтедобыче в новом нефтеносном районе, о новой забившей скважине; применен фотомонтаж. Форма обрела публицистическую содержательность.

Эксперименты фотографов разных стран находят место в повседневной практике. Порождаются признаки новых жанров, близких репортажной съемке. Используется и опыт мастеров прежних поколений. Как, например, в снимке московского фотолюбителя А. Слюсарева (321).

Многочисленные опыты показали, что фотообъектив может запечатлеть предмет, отдельно взятый или в сочетании с другими, и выдавать при этом большее количество информации о них, нежели получает глаз. Человек смотрит, но не все видит. В истории фотографии зарегистрированы уникальные случаи более зоркого видения с помощью фотоаппарата...

Можно считать творческими некоторые виды прикладной съемки, где чисто фотографические приемы позволяют по-новому, выразительно раскрывать мир вещей. Здесь кроется много возможностей для новаторских поисков. Так работают талантливые мастера в съемке произведений скульптуры, иногда в съемке архитектуры. Уместно вспомнить имя чешского фотографа Тибора Гонти, его мастерски выполненные серии снимков скульптуры (417).

И эстетическую, и научную ценность приобретает практика съемки с последующим увеличением, а то и сверхувеличением фрагментов живописных произведений художников, скажем, части лица, рук, ног, изображенных на картине человеческих фигур. Такая съемка не только помогает изучить технику письма живописцев, но создает "макрообразы"; в совокупности своей такие фрагменты картин усиливают представление и о картине в целом. Фотографический глаз и здесь устремлен не только на поверхность картины, но и во внутренний, духовный мир художника. Одно из проявлений "магии" фотографической техники!

Можно отнести к области эстетического редкие снимки, раскрывающие перед нами казавшиеся раньше недоступными, неведомыми и невидимыми картины микро- и макрокосма. Микроснимки вирусов, кристаллов (418), макроснимки перепончатых крыльев стрекозы, листьев растений, плодов, насекомых, – у кого подобные фотографии не вызывали глубоких эмоций?

Глаз фотообъектива-регистратора сообщает исследователю лишь фактические данные о природе, служит исследующим инструментом, проникающим в мир неизвестного. Иной же раз человек, изумленный увиденным, сопоставляет картину только что познанного с эстетически окрашенным восприятием явившегося перед ним откровения. Такое сопряжение сродни познанию природы художниками эпохи Возрождения, голландцами или живописцами XIX века. И. И. Шишкин в своем стремлении к точности воспроизведения русской природы кистью не уступал, а превосходил часто в подлинности изображения ландшафтов современного ему фотографа, проникающего в недра природы, недоступные глазу.

Немецкий микробиолог Роберт Кох еще в 70-х годах прошлого века советовал своим коллегам прибегать не к зарисовкам препаратов, а к микрофотографированию; он восхищался не только схожестью снимков с натурой, но и красивостью подобных снимков. От фотографирования с увеличением в десять, сто, тысячу раз нынешняя техника позволила перейти к съемке с увеличением в миллионы раз. Нередко микрофотография увековечивает картины мира бесконечно малых величин, быстро исчезающие. Она запечатлевает красоту преходящего, недоступную кисти художника. В этом отношении микрофотография сопоставима с моментальной репортажной съемкой явлений и событий жизни, неизбежно поглощаемых временем, но как бы консервируемых фотообъективом – инструментом памяти истории и науки.

При репродуцировании снимки из микромира увеличиваются еще в десять, сто раз. Уловленное прекрасное мгновенье, выхваченное из недр живой или неживой природы, становится экспонатом выставок наравне с произведениями художественной фотографии.

Творческой, а не только научно-регистрирующей техникой стала фотография, использующая электронные виды светильников – электронно-импульсные лампы, "ручные молнии". Посмотрим еще раз на фотографию 1936 года американского ученого (конструктора подобного светильника) Гарольда Эджертона "Капля молока" (218), поражающую соразмерностью форм.

Восприятие изображений микро-макропрепаратов побуждает к метафорическим ассоциациям. И невозможно в таких снимках провести границу между познанием сугубо научным и близким эстетическому. Сочетания линий, форм рассматриваемых объектов живой и неживой природы дарят нам что-то новое из ее мира (419, 420-423). Допустимо сделать и такой вывод: стремление иных фотографов путем соответствующей съемки и последующих лабораторных манипуляций с негативом и позитивом получать снимки, схожие с опусами художников-абстракционистов, как и любое подражание, есть явление вторичное. Оно подсказывается не природой фотографии, а престижными устремлениями фотографов во что бы то ни стало прослыть художниками под стать абстракционистам. Глаз же фотообъектива, проникший в недоступный нашему глазу микро- и макромир природы, открывает чисто фотографические возможности видения этого мира, по сути своей реалистические. Таково в этом жанре и призвание фотографии. Уместно вспомнить, что греческое слово "космос" означает вселенную и также красоту. Греки противопоставляли космосу "хаос" как понятие беспорядочности и отсутствия красоты.

Человек с помощью инструментов науки расширил представление о действительности. В орбиту его мысленного взора входят картины вселенной и микромира. Он сумел увидеть недоступное глазу, а фотография позволила запечатлеть это недоступное в зрительных образах. Прекрасное есть жизнь – учит материалистическая эстетика. Расширив пределы видимого, человек любуется прекрасным в жизни открытого им мира, бесконечно большого и бесконечно малого.

Сходно с этим жанром скромное, но достойное поэзии ответвление макрофотографии – съемка совершенно нефотогеничных объектов, полюбившаяся метафорически мыслящим фотографам – профессионалам и любителям. Таких, как плесень на старой стене, выщербленные стены с отпавшей штукатуркой, паутина на кусте, куски коры дерева, замшелые надгробия на кладбище, осколки разбитой скульптурной фигуры, придорожные знаки или покосившиеся столбики изгороди.

Подобного рода фотоснимки с конца 50-х годов стали все чаще появляться на страницах иллюстрированных журналов, на стендах выставок. Они оказались сродни жанровым снимкам из повседневной жизни человека. Здесь фотографы обращают внимание на вещественную реальность структур, на конгломерат предметов, который теряет рациональную взаимосвязь. Иной раз это покинутые человеком вещи, что придает им новый смысл; само время, сокрушающее привычное значение атрибутов жизни, становится как бы содержанием таких снимков. Лучшие из подобных работ дают стимул для поэтического, метафорического восприятия летучих образов. Как это ни странно, и микроснимки иных кристаллов, химических структур вызывают метафоры аналогичного характера. И здесь фотографы, порой неожиданно для себя, выступают поэтами!

Остались сведения, будто великий Леонардо да Винчи советовал развивать образное видение, всматриваясь в рисунки облаков, узоров золы, пятен на стенах. Так видят многие дети, но подобная забава близка и поэтам. Да и забава ли это?

В цикле стихов "Тайны ремесла" Анны Ахматовой есть такие строки:

Когда б вы знали, из какого сора

Растут стихи, не ведая стыда,

Как желтый одуванчик у забора,

Как лопухи и лебеда.

Сердитый окрик, дегтя запах свежий,

Таинственная плесень на стене...

И стих уже звучит, задорен, нежен,

На радость вам и мне.

Так и с помощью фотоаппарата можно увидеть: в обнаженном корне дерева – лесного карлика, в паутине – роскошное ювелирное изделие, в стволе дерева – торс, в нависшем грозовом облаке – всадника, а то и Конька-горбунка. Все это своего рода лирика фотографа, подобная метафоричность свойственна творческой фотографии.

Брассаи, увлеченный поисками образности в предметах, не замечаемых глазом, сфотографировал серию фрагментов стен старых парижских домов. Он снимал в цвете. Чем-то его работы напоминают этюды в духе беспредметной живописи. Напоминают, но не более того. Трудно найти большую реальность, чем вещественная структура стен, послужившая объектом съемки маститому фотографу-художнику нашего времени.

Приводимые в книге иллюстрации разных авторов нескольких стран, хотя и в малой степени, но отражают приемы творческого использования возможностей специальной техники фотографирования. Требует пояснения снимок (416), который служит иллюстрацией к работе швейцарского ученого и художника Ганса Йенни (Курьер ЮНЕСКО, 1969). Ученый-экспериментатор пользуется искуснейшими приемами съемки эффектов ритмических колебаний в природе. Ганс Йенни назвал эту область исследований и фотосъемки киматикой (от греч. кима – волна). Исследователь высоко ценит "скульптуру колебаний", "видимую музыку" в них. Подвергаются звуковым колебаниям песок на стальной пластине, вязкая жидкость. Меняющийся под воздействием звуковых волн мир форм на мембране создает необычные фигуры, потоки, вихри, обретающие "материальность вибраций". Исследования Г. Йенни оказывают пользу астрофизике и биологии; снимки приобретают затейливую форму, приносящую зрителю и эстетическую радость. Например, конструкция вибраций, воспроизведенных на снимке Г. Видмара, сотрудника Г. Йенни, получена при колебаниях жидкости в течение звучания лишь одного музыкального такта, двадцать восьмого, знаменитой токкаты ре минор И.-С. Баха.

Просматривая десятки, даже сотни выразительных микро- и макроснимков, фотографий, выполненных с помощью электронно-импульсных светильников, невидимых лучей, специальных видов техники, убеждаешься в том, насколько фотография расширила границы видения ранее недоступного человеческому глазу.

Еще в прошлом веке фотография дала возможность увидеть фрагменты звездного неба, спирали галактик. Заявил о себе новый жанр визуальной информации (425). Эти снимки вызывали философские и поэтические ассоциации.

Аэрофотосъемка в пространственном отношении расширила видение поверхности Земли. Наземная "ландшафтная" фотография проводится в разных зонах как видимых, так и невидимых лучей спектра. Например, фотографированием местностей в инфракрасных лучах уже много десятилетий пользуются для получения художественных эффектов в ландшафтной съемке.

Известно, что в живописи и графике получил развитие жанр изображения "космических пейзажей". Но первенство здесь за фотографией.

Вспомним впервые показанный на экране телевизоров ландшафт Луны: освещенный солнцем, на пустынном фоне перед нами лежал лунный камень (424).

Сколько метафорических откликов у людей вызвал этот первый фототелеснимок с Луны, переданный советским космическим автоматом!

С почина второго в мире космонавта Германа Титова началась съемка нашей планеты из космоса человеком. Астронавты США фотографировали на Луне и снимали Землю с Луны. Ныне космическая фотография – и черно-белая и цветная – уже целая отрасль не только научной, но и нередко наделенной эстетическими достоинствами ландшафтной съемки!

Такова картина применения фотографических методов не только научного, но и эмоционально-эстетического познания в жанрах, отступающих от традиционных.

Фотография и кинематограф вместе с всемогущим телевидением расширяют признаки новых жанров, которые не вписываются в границы пластических искусств.

В стиле фотографики

Имитация стилей пластических искусств не привела к признанию фотографии самостоятельным искусством. И все-таки каждое поколение профессионалов и любителей выдвигает новых разведчиков пути фотографии как искусства изобразительного.

Эта ветвь творчества не увяла с подъемом журналистских жанров. Со второй половины 60-х годов она стала даже заметно крепнуть. Обновляются приемы и формы построения изображения на плоскости, издавна заимствуемые из опыта реалистической и импрессионистской живописи. Фотографы научились имитировать технику художников других стилей.

Многообразие форм современных изобразительных искусств тревожит фантазию фотографов. Влекомые не только процессом фотографирования, но и манящим волшебством технических и химических возможностей, они ревностно отдаются лабораторным поискам. Снимок, негатив и даже позитив часто служит им лишь исходным материалом. По их мнению, все решают фантазия, вымысел, подкрепленные виртуозным исполнительским искусством художника – техника-лаборанта, монтажиста.

Что ж – новый виток в истории пикториальной фотографии, новый этап сосуществования "лабораторной" фотографии с фотографией, имеющей дело с фиксацией физической реальности, со съемкой журналистской, документальной.

Большое распространение получила техника фотографики. Строго говоря, фотографикой следует считать разновидность фотографирования в рамках жесткой тональной шкалы, когда явления из окружающей жизни, как и явления из мира живой и неживой природы, передаются в окончательном изображении лишь черным и белым тонами. На практике это понятие трактуется более широко. Достаточно использовать только одни светлые или одни темные тона, а также сузить тональную шкалу, как снимок может быть отнесен к стилю фотографики. Это понятие бытует в фотоискусстве давно, еще со времен имитации светописью рисунков, выполненных тушью, карандашом, техникой офорта или гравюры. Так, правомерно могут быть отнесены к произведениям, близким фотографике, приведенные в книге работы И. Тункеля и Ю. Карша.

Давно известна техника съемки, обработки негатива и позитива в "высоком тоне" (high-key – хай-ки) или в "глубоком тоне" (low-key – лоу-ки). Это чисто фотографическая манера съемки, как и упоминавшаяся техника "нотан". Но и ее относят к области фотографики, поскольку здесь резко ограничивается шкала тонов.

Можно выкинуть из поля внимания грубые приемы пользования растрами, которые помещают при проекционной печати перед светочувствительной бумагой. Но и подобные приемы фотографов могут понадобиться, скажем, в прикладном деле.

К виду фотографики относят получившую большое развитие "фотографию без фотоаппарата", хотя в этой технике тональная шкала изображения может быть очень широкой. Нередко эту технику связывают с появлением абстракционизма в живописи и графике, что неточно. Техника фотограмм – чистейший вид работы со светотенью; придание снимкам признаков абстрактной графики или живописи зависит от замысла создателя таких работ. Например, опрыскиванием негативов, иногда с последующим подогреванием эмульсии, получают безусловно беспредметные изображения.

Подобные опыты порой патетично выдают за способ освобождения фотографа-художника от диктата природы с ее материальными формами, объемами и пространством. И находятся любители прогнозов, считающие, что это и есть путь свободного творчества в фотографии!

Реальная практика не избегает достижений техники фотограмм. Лабораторные опыты входят в арсенал фотографа. Функционально оправдано использование такой техники в работе дизайнеров, скажем, для получения декоративных рисунков, украшающих предметы обихода, или для рекламных плакатов.

Фотографирование без фотоаппарата – высоко ценимый научно-исследовательский метод, незаменимое подспорье физикам и биологам. Некоторые явления в ядерной физике фиксируются главным образом этим методом.

Серии снимков служат документами в науке. Они интересны и для художников, поскольку раскрывают существующие в природе бесконечно малые формы статики и движения, до сих пор остававшиеся недоступными человеческому глазу. Когда же, прибегая ко всякого рода трюкам, фотограф лабораторным путем имитирует изображения молекул, атомов или "звездного вещества", такие снимки приобретают в лучшем случае декоративное значение. Если же такого рода замысловатым снимкам пытаются придать еще и философское звучание, то претензия на глубокомыслие часто обращается в пустое занятие. Фотографы, бьющие на внешний эффект, получают снимки-загадки, снимки-ребусы. Такие произведения могут служить лишь забавой для глаз.

Впрочем, техника фотограмм только одна из многочисленных ветвей фотографики. Известны также техника "эффекта Сабатье" (с 60-х годов прошлого века), близкая ей техника псевдосоляризации; распространено выполнение позитивов в негативном изображении, иногда, особенно в пейзажных снимках, негативное и позитивное изображение сочетаются. Разработаны на практике эффекты рельефа и силуэтного изображения. Применяется в художественной фотографии съемка через полупрозрачный экран. Еще более популярны приемы получения графического эффекта позитивов с крупнозернистым изображением, это повсеместное увлечение захватило едва ли не все жанры фотографии. Распространена техника изогелии (изобретена в 30-х годах польским профессором Витольдом Ромером). Это способ тоно-раздельной фотографической печати: с негатива изготовляют несколько контратипов, в которых добиваются контрастности изображения разных степеней. Потом уже получают окончательный снимок с искусным тоно-раздельным рисунком. Изогелия дает интересные эффекты в жанрах портрета, пейзажа, натюрморта, обнаженной натуры.

В имитировании графики или монохромной живописи фотограф находит разнообразнейшие приемы. Оптические и химические средства позволяют не только тончайшим образом передавать богатство тонально-световой шкалы, но и вовсе лишать снимок тональных переходов. При этом иногда сознательно нарушается закономерность в передаче формы, объема, пространства. Фотографы сочетают приемы фотографики с техникой типографики, то есть соединяют элементы полиграфии с фотографикой. Появляются монтажи и коллажи.

Учебные пособия и отделы техники фотографических журналов систематически знакомили и знакомят читателей с тонкостями применения всех перечисленных выше и близких им видов техники.

Снимки авторов нескольких стран, выполненные разными способами фотографики в разных жанрах, представлены в нашей книге (426-438).

Осциллография, люминография также обогатили эстетические возможности современной фотографии. "Электронная графика" создает световые рисунки, которые иной раз связываются в нашем сознании с изображениями из видимого мира, иной же раз – это всего лишь световые абстракции. Используемые, например, в коммерческой рекламе, в творчестве художников-дизайнеров, такие рисунки, бесспорно, имеют право на жизнь.

То же можно сказать о рентгенограммах. 8 ноября 1895 года немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген открыл рентгеновские лучи. Снимок женской руки с кольцами на костных фалангах пальцев и бледным контуром мышечной ткани вместе с другими подобными снимками, сделанными в рентгеновских лучах, потряс воображение людей. Так началось победное шествие рентгенографии по пути научных исследований. В 1920-х годах лучи Рентгена стали служить и искусству фотографии, одновременно с методом фотограмм. Ныне рентгеновские снимки и фотограммы наряду с микроснимками и снимками, выполненными при электронно-импульсных светильниках, входят в набор технических средств фотографов и художников-дизайнеров.

Хотя и не совсем точно, но принято относить все подобные приемы к фотографике. Еще раз отметим, что фотографика находит функционально оправданное применение в прикладной фотографии, в коммерческой рекламе, в плакате, в полиграфии. Ее техникой широко пользуются в художественной фотографии, а нередко даже и в обработке репортажных снимков. Особенно, если изобразительная сторона в них маловыигрышна. "Освобожденные" от излишества подробностей, сводимые к безукоризненно выполненным "фоторисункам", подобные сюжеты приобретают дополнительную выразительную силу.

Техника рисования "без кисти и пера" нагляднее всего удовлетворяет увлеченность людей, не наделенных способностью к рисованию, но стремящихся реализовать свои художнические склонности. Это увлечение служит эстетическому воспитанию в массовом самодеятельном искусстве. И этого значения фотографики нельзя недооценивать.

Некоторые фотографы предпочитают работать по старинке, в духе подражания классической технике графических искусств. Но выступают и смело работающие мастера, снимки которых сродни нынешним стилям графики. Снимки, до предела лаконичные, порой построенные плакатно, очень броски. Иногда это камерные этюды, где лишь намечен рисунок, и авторы полагаются на фантазию зрителя, дополняющую, дорисовывающую образ.

Объективный ценитель путей современной фотографии вправе счесть повсеместное увлечение фотографикой очередной победой давних принципов "пикториализма" только на современном этапе развития фотографии. Он готов восхититься работой талантливых мастеров. И все-таки большинство сюжетов, искусно препарированных средствами фотографики, заметит он, могут быть выполнены художниками-графиками в более свободной манере, с проявлением индивидуальности таланта.

Увы, это так. Техническая выверенность может радовать глаз, но редко волнует сердце. Уместно замечание критика и искусствоведа А. Александрова по поводу восприятия подобных снимков; он пишет, что фотографы "приучили зрителей к некоему изыску, когда изобразительный прием становится между зрителем и тем, что изображено на снимке. Такое главенство приема... порождается излишне спокойным, а то и холодным отношением фотографа к окружающему" (Александров, 1976). Стоит сравнить впечатления, получаемые от экспозиции работ, выполненных фотографами, с впечатлениями от выставок графики. Магия руки талантливого рисовальщика превосходит по своим возможностям магию лабораторных манипуляций. Но такой вывод не обесценивает фотографику. Более того, разнообразием своих технических эффектов она нередко оказывает прямое влияние на художников-графиков; они используют ее опыт, иногда даже сочетают рисунок, выполненный рукой, с рисунком, полученным техникой фотографики.

Фотографика косвенно стремится утвердить свой престиж в семье изобразительных искусств. Она не доказала своей самобытности, изменив природе светописи. Но фотографикой осуществлен здесь ощутимый прорыв в область графики. Во всяком случае, в прикладные ее виды.

В высших художественных школах преподают технику фотографии и фотографики. Для примера назовем Высшую школу графики и книжного искусства в Лейпциге (ГДР) и одного из преподавателей этой школы – Иоахима Янсонга. Разработанный названным педагогом курс включает в себя изучение всех видов и жанров фотографии от чисто прикладной (афиши, реклама, календари) до книжной иллюстрации, телевизионной заставки и плаката. По словам автора статьи о курсе Янсонга, "снимок не является здесь конечным результатом – он лишь изобразительный материал, при помощи которого художник создает оригинальное, синтетическое произведение" (Кичин, 1980).

Быть может, именно на пути синтезирования техники графики и фотографики роль последней приобретает более веское значение. Значит, опыты в технике фотографии начала XX века, спустя десятилетия, привели к утверждению полноправия этой ее отрасли в практике искусств.

Но мы не можем назвать ни одного фотографа, который всецело занимался бы творчеством в технике фотографики. Он перестал бы тогда быть фотографом-художником и перешел бы в среду художников-графиков. Эти виды техники лишь часть творческой или экспериментальной работы фотографов. Подобные увлечения обогащают художнический опыт, но не заслоняют собою занятий фотографией как искусством светописи.

Пример тому – творчество известного польского фотографа-художника Эдварда Хартвига (р. 1908). И он познал прелесть работы в манере, близкой импрессионистской: еще в 50-х годах на выставках он демонстрировал пейзажи с мягким, лирическим рисунком, принятым когда-то в художественной светописи. В жанре пейзажа Хартвиг вскоре выступил и художником другого склада: короткая, жесткая тональная шкала, смелый охват пространства, нередко тоже в несколько жестких ракурсах. Художник в пейзаже заговорил языком современной фотографии. Он теперь заботился не столько о том, чтобы доставить приятное глазу, сколько об экспрессии в передаче картины правды о природе. Он увидел и показал зрителям разнообразие формы съемки, драматизм светотени и в других жанрах фотографии.

Характерен для той поры творчества Хартвига его альбом "Фотографика" (1960). Десятки сопоставлений на разворотах страниц. Разнообразие в манере исполнения – от традиционно реалистической жанровой съемки до отвлеченных, умозрительного характера изображений в технике фотографики. Хартвиг предстает в альбоме и как мастер законченной формы, и как мастер фрагментарной съемки. В целом альбом свидетельствовал скорее об отходе Хартвига от документальной природы фотографии к технике фотографики. Но в 1969 году появляется в свет новый альбом Эдварда Хартвига, опровергающий такое предположение. Диктат фотографики поколеблен. Альбом называется "Кулисы театра" – это реалистичнейшая поэма о невидимой зрителям насыщенной будничной жизни актеров, режиссеров, работников всех служб современного театра. Поэзия извлечена из повседневности. Техника фотографики в альбоме занимает заметное, но не доминирующее место.

Однако мастера влечет в свой мир лаборатория (436). Спустя почти десять лет выпущен в свет альбом фотографий, созданных Эдвардом Хартвигом в разные годы, на самые разные темы, в различных странах. Представлены многие жанры. Пожалуй, неопределенность границ жанров – одна из характерных черт этого альбома.

И фотографирование натуры, и последующая лабораторная обработка негативов или позитивов служат многим мастерам разных стран равноценными слагаемыми в процессе создания снимков и серий снимков. Собственно техника фотографики не выступает тогда доминирующим началом. Остается виден порог, скорее соединяющий, нежели разделяющий две области искусства – фотографию и графику.

Исторический опыт художественной фотографии, на наш взгляд, склоняет к выводу: графика как изобразительное искусство вбирает в свои границы технику фотографики, а фотографика, с пользой служа графике, в собственно фотографии несомненно уступает первенство главному ее социальному предназначению как самостоятельного искусства – фотографии жизни.

Пределы метафоричности

Создание признаков "новой действительности" средствами метафор – само собой разумеющееся право художника. Это – право реализации замыслов фантазии. Нельзя лишать такого права и фотографов-художников. Линия развития метафорической фотографии не прерывалась за всю ее почти полуторавековую историю. Документальная фотография чаще завладевала интересами фотографов, метафоричность служила ей лишь одним из средств художественности. Не более того.

Но выступали и выступают ныне талантливые фотографы, которые, если не в течение всей деятельности, то иногда отдают свои способности первенству фотографии формотворческой, с созданием в снимках образов "новой действительности". При этом, как и в других областях творчества, фотографы исходят в своих замыслах из разных идейных предпосылок: создают произведения, адекватные материалистическому мировоззрению, и произведения, отвечающие идеалистическим воззрениям. И в этой области фотографического творчества проявляют себя прогрессивные и консервативные идеологические тенденции.

Создавались снимки-картины и композиции преимущественно оптико-химическими средствами и техникой монтажа, где господствовали не реалии в их жизненном соотношении, а компоненты натуры, создающие по замыслу авторов в совокупности изображение без точного адреса съемки и без "прикрепления" к определенному времени.

Не прекращается экспериментирование в области метафорической фотографии.

Развивается жанр политического, публицистического монтажа, отвечающего темам борьбы за мир, направленного против всякого рода поджигателей войны. Широко поле деятельности фотографов-монтажистов.

Еще в 1958 году вышел примечательный альбом фотохудожника ГДР Эдмунда Кестинга под названием "Ein Maler sieht durchs Objektiv" ("Художник смотрит сквозь объектив"). Снимки альбома отражают интересный опыт фотографа-экспериментатора, мастера "светового монтажа", экспрессионистской фотографии (Resting, 1958). Серии монтажей на темы страданий, смерти и разрушений трудов человека, всего того, что несет с собой война, созданные путем сложной печати, могут быть отнесены к метафорической фотографии, наделенной острым общественным содержанием. Следует, однако, отметить, что придание некоторым композициям мистического характера, на наш взгляд, несколько ослабляет впечатление: здесь форма входит в противоречие с самой природой фотографии.

И при репортажном методе работы, и при сложной лабораторной обработке снимков можно оставаться верным назначению фотографии и можно изменять ее природе, – к такому выводу приводит наблюдение за развитием экспериментальной, метафорической, "фантастической" фотографии 50-х – 80-х годов, какое бы название ей ни давалось.

Метафоричность свойственна и творческой фотографии, не порывающей с документальной, реалистической основой. В 50-х годах широкую известность получила школа "субъективной фотографии" педагога и художника ФРГ Отто Штайнерта (1915-1978). Это понятие прижилось, о нем много писали в фотографических журналах. Устраивались выставки "субъективной фотографии". Отто Штайнерт не следовал строго традициям художественной фотографии, услаждающей глаз; разрабатывалась жесткая, иногда даже очень резкая манера съемки в портретном и других жанрах. Штайнерт в известной мере явился продолжателем новаторства немецкой фотографии, развитие которого было пресечено приходом к власти нацистов в 1933 году. В комплекс разработанных Штайнертом основ входил, в частности, метод изоляции при фотографировании объектов от окружения; поощрялось некоторое утрирование оптического рисунка изображений, применение соляризации и т. д. Стиль "субъективной фотографии" оказал заметное влияние на некоторых мастеров других стран, в частности, влияние Штайнерта заметно было в Швеции и даже в Японии. Школа Штайнерта правомерно вписывалась в картину развития фотоискусства признаками преданности ему без явных заимствований из изобразительных искусств.

Тогда же получило распространение и другое понятие – "магический реализм". Точно оно трудноопределимо. Подразумеваются поиски неожиданных, иногда фантастически неожиданных объектов и мотивов в окружающей действительности, иногда парадоксальных сюжетных сопоставлений, раскрывающихся во взаимосвязях людей, вещей, фрагментов ландшафта. Подобные снимки иной раз приобщают зрителя к скрытым закономерностям бытия, уводят в область подсознательного, создают воистину фантастический, ирреальный образ. Между тем при анализе снимка выясняется, что изображены объекты реальной действительности. Такого рода признаки присутствуют и в снимках провозвестника реализма Эжена Атже. Например, вещи, снятые им в витринах парижских магазинов начала века, возведенные в "культ" моделей, приобретают "магическое" звучание.

Интересные эффекты создают современные фотографы методом секвенции (сопоставлением кадров моментальной съемки с одной точки). Явление или событие, длящееся во времени, запечатлевается фотографом в нескольких снимках, приводимых в их временной последовательности. Будь такой сюжет снят кинооператором с последующей демонстрацией его на экране, эффект исчезнет. В фотографии же анализирующий глаз зрителя высматривает, вычитывает, извлекает из "остановленных" избранных кадров неожиданное содержание.

Извилистой тропой движется в своем развитии метафорическая фотография.

Жюри Международной фотовыставки в Москве, прошедшей в рамках художественных конкурсов VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1957 года, присудило золотую медаль и звание лауреата французскому фотографу Катерино Роже за снимок "Ветка и девочка" (442). Снимок возбудил споры. Некоторые считали его просто учебным этюдом. Автору удалось передать глубину пространства сложного для съемки интерьера с натюрмортом (веткой в вазе) на первом плане и обнаженной натурой на дальнем: прослеживаются признаки трех жанров в одном снимке. Другие зрители увидели в снимке символику и раскрывали его содержание не без участия психоаналитического толкования. Распускающуюся ветку, как и фигуру девочки, они связывали в символ начала жизни; коридор со многими дверями рассматривали как символ сложностей путей жизни. Находились зрители, посчитавшие этот снимок Роже сюрреалистическим произведением.

Итак, искусно выполненный снимок молодого автора был удостоен высокой награды. Подобные опыты психологической фотографии могут вызвать споры, но они несомненно представляют интерес куда больший, нежели десятки, даже сотни надоевших глазу снимков фотографов разных стран, выдаваемых под видом поисков "нового видения". Например, обыгрываются унылые фрагменты зданий, заброшенные машины, осколки разбитых предметов, манекены или игрушки на свалке мусора. Вырываемые из обихода предметы выглядят отрешенными от действительности, якобы знаками иллюзорности жизни. Хотя и среди таких фотографий бывают удачи.

Существует термин "концептуальная фотография". Подразумевается подход к натуре с определенным, выработанным художником комплексом приемов, часто с заимствованиями форм из других средств информации. По мнению защитников подобного концептуализма, в этом случае фотография якобы преодолевает самое себя, и убедительнее всего проявляется причастность фотографа к искусству, равноправному с другими визуальными искусствами современности.

"Концептуальная фотография" вызывает дискуссии. Пытаясь вывести фотографию из ограничений плоскостного двухмерного изображения, помещение заполняют экспозицией так, что фотоизображения покрывают все стены и потолок зала. Зритель оказывается в плену замысла фотохудожника: нагнетается и усиливается впечатление от разных аспектов видения сюжетов иногда одного характера. Неоднородны отзывы критики. Такого рода поиски скорее можно отнести к какой-то новой отрасли зрелищной техники, нежели к области даже широко понимаемой образности фотографии.

Заявляют о себе опыты художников, соединяющих фотографические изображения со скульптурными формами: снимки занимают некоторые плоскости скульптур. Такого рода поиски, прилагаемые к декору, свидетельствуют о том, что фотографию принимают в арсенал своих средств не только графики, но и ваятели. Фотография в подобных случаях служит лишь подсобной составной частью конструкций, теряя свою обособленность.

Многие опыты концептуализма в фотографии правомерно сопоставить с другой крайностью: с использованием фотографии как материала, как полуфабриката, в так называемом фотореализме (гиперреализме), – относительно недавнем натуралистическом ответвлении живописи (443).

Произошло непредвиденное, немыслимое, казавшееся невозможным в изобразительном искусстве. На спаде интереса к абстрактному искусству, на почве бездуховности, проявляющейся в обществе капиталистического мира, вырос антипод живописи – метод создания картин, часто огромных полотен, авторы которых не только эскизами, но и самим предметом изображения берут фотографию и доводят ее изобразительные черты до недоступной даже фотообъективу точности в имитации натуры. Из посредницы, способствующей художникам в изображении мира, фотография сама обратилась в мир, изображаемый со сверхфотографической точностью!

Моделями берутся отнюдь не художественные, не эстетизированные, а рядовые, технические снимки прикладного значения: виды заправочных станций или стандартных коттеджей провинциального городка, улиц поселка (фигуры прохожих художником убираются), интерьеры кафе, снимки витрин кондитерских магазинов, технические снимки частей мотоцикла или автомобиля; иной раз берется снимок лошади со стоящим рядом человеком, снимок распустившегося цветка, а то и полок с пустыми бутылками. Изображение переносится на холст, обычно весьма большого размера – два, четыре метра в длину или высоту. Художник часто пользуется не масляными, а акриловыми красками на водной и пластиковой основе, работает аэрографом, не оставляющим мазков на полотне. Иногда не пропускается ни одна деталь, подробность. Каждая пора на коже лица тщательно выписывается, предметы наделяются четко показанными деталями, недоступными изображению самым резко работающим объективом. В пейзаже даль лишается признаков воздушной перспективы.

Даже если художник пишет не со снимка, а с натуры, то он и в этом случае соревнуется с фотографией, стараясь переступить порог недоступного ей.

Так создаются монохромные и полихромные полотна. Фотографии, выполненные в таком размере, не живучи – они выцветают и не могут быть на всем пространстве в одном или в нескольких планах столь резкими. "Фотореалистическая живопись" в этом смысле превосходит фотографию. Своеобразный, причудливый виток во взаимоотношениях современной фотографии и изобразительных искусств! Виток, примечательный на историческом фоне споров о месте фотографии под солнцем. Живопись открыто состязается с фототехникой. Куда более открыто, чем фотография подражала ранее или подражает ныне живописи.

После краткого отступления на тему о фотореализме возвратимся к творческим поискам прогрессивных фотографов. Создание образов "новой реальности" достигается ими средствами метафор, с применением лабораторной обработки негатива и позитива, техники монтажа и коллажа.

Здесь ценятся элементы неожиданности, остроумие и оригинальность находок, мастерство органического сочетания разнородных мотивов в одно целое.

В 60-х – 70-х годах в СССР появилось немало фотографов, искусно применявших метафорическую манеру в своем творчестве. Так работали некоторые фотолюбители и профессионалы в городах России, на Украине, в Литве, Латвии, Эстонии.

Таков фотограф-художник, заслуженный деятель искусств Латвийской ССР Гунар Бинде (р. 1933). Он стал известен в 60-х годах по успешному участию в отечественных, представительных зарубежных выставках. Пытливый талант Бинде прошел искус работы в репортажной манере, познал приемы лабораторной трансформации изображений. Его акт – девушка у стула – наделен признаками традиционного снимка обнаженной натуры и признаками современной жанровой съемки (414).

Г. Бинде редко пользуется репортажной техникой съемки в ее прямом, информационном назначении. Но и ее применяет при создании образа, в частности, при съемке портрета. Пользуясь трансформацией негатива и позитива, мастер получает иногда изображения модели в неожиданных психологических вариациях (445). Бинде – не любитель съемки с внешними признаками движения. Он не столько ищет "решающий момент" во время съемки, сколько сам предписывает стать решающим избираемому моменту, усиливая его выразительность приемами обработки снимка.

Далекий аскетической преданности репортажному методу съемки, Гунар Бинде не поддается соблазну подражания манерам других искусств. Он не выискивает красивую натуру; фотогеничность считает не явлением, а понятием, которое содержит в себе скорее состояние модели, чем внешние признаки ее. Художник-психолог, Бинде стремится проникнуть в подсознательное модели, оставаясь, однако, верным принципам реализма. Некоторая сдержанность, иногда и застенчивость, за которой таится страсть художнического труда, – это существенные приметы дара Г. Бинде.

Из латышских фотографов, несколько позже объявивших себя в этом искусстве, назовем Эгонса Спуриса. Он умеет видеть во фрагментах окружающей среды психологическую подоплеку, иной раз нежданную новизну. Он – поэт современного города, предпочитает "чистую", прямую съемку, без последующих лабораторных, химических манипуляций (446). У него острый художнический глаз, точно, хотя нередко и жестко выбирающий выразительный фрагмент натуры. Прибегает Спурис и к технике монтажа.

Пожалуй, самым последовательным из фотографов Литвы защитником права фотографии на создание изображений, вводящих зрителя в сказочный и фантастический мир, можно назвать Виталия Бутырина из Каунаса (447, 448). Его снимки содержат и очень личные поэтические трактовки тем человеческой жизни, и вводят в мир видений или сновидений, отражают и острую социальную тему борьбы за сохранение окружающей человека природной среды. Бутырин часто переступает порог реальности. Тогда его снимки вызывают упреки: говорят, что фотография позволяет и "прямой" своей техникой достигать тех ее смысловых эффектов, которых достигает Бутырин, изменяя прямому назначению ее техники. Время может внести существенные коррективы в методику работы, но отлучать от фотографии Виталия Бутырина и других мастеров, работающих в подобной манере, было бы неосмотрительно. Это уже занявшая свое место отрасль творчества. В одной из дискуссионных статей журнала "Советское фото" филолог-эстетик Юрий Борев так охарактеризовал плодотворность метафорической фотографии на примере творчества Виталия Бутырина:

"Создание новой реальности не следует противопоставлять принципу отражения действительности, зачисляя первое по ведомству модернизма, второе – реализма. Ведь всякий художник в той или иной степени создает "новую реальность", целый новый художественный мир, который многими своими параметрами может быть не похож на реальный мир ("правдоподобие" еще не есть сама правда!)". Юрий Борев приводит ссылки на мировую литературу, упоминает образы Гойи, "скачущий" памятник Петру I – "Медный всадник" Пушкина, "Вий" Гоголя, "Холстомер" Толстого, героя "Тихого Дона" Шолохова – Григория Мелехова, видящего "черное солнце". Можно счесть подобные аналогии из литературы не всегда доказательными в приложении к фотографии. Но они уместны в контексте статьи, защищающей право фотографа-художника на создание образов "новой реальности".

Ю. Борев допускает и спорное утверждение, полагая, что "документализм является не основой фотографии вообще, а основой лишь одного из ее регионов". Автор настоящей книги исходит из концепции, утверждающей документализм "основой фотографии вообще". Даже основой композиций, препарируемых оптикой при съемке и оптико-химическими средствами или ножницами в лаборатории: и в основе произведений этого "региона" лежит съемка того, что было, что безусловно существовало в момент съемки. Если такого ощущения композиция не дает, это – не произведение фотографии, а более или менее удачная имитация техники другого искусства.

Но Ю. Борев прав, высказывая следующее суждение: "...Если художник-фотограф отказывается от фотокопирования реальности и создает свой художественный мир, то это не значит, что он не отражает действительности. И так поступает любой фотохудожник, даже работающий в манере самого непосредственно близкого к достоверности изображения действительности" (Борев, 1979).

Границы метафорической фотографии очень широки. И здесь легче всего вынести эксперимент за границы материалистического познания жизни в образах. Идеалистической программы в этом виде творчества сознательно придерживаются некоторые зарубежные мастера. Например, видный американский художник Джерри Улсман. Ему принадлежат, в частности, два довольно широко известных снимка. На одном из них показана лежащая на полу некоего замкнутого пространства хорошо сложенная молодая женщина (головой к зрителю, ногами к дверям помещения); из открытой двери к ней приближается огромный тигр. Почти сцена из театра ужасов! Другой снимок: на мужской ладони – полураскрытый стручок гороха, в стручке обнаженная миниатюрная фигура женщины. Снимки вызывают разное прочтение. Сам автор не скрывает желания идеалистически интерпретировать свои замыслы. "Камера, – говорит Джерри Улсман, – это мимолетный образ нашей встречи с реальностью иного мира" (Дуглас, 1977). Налицо – отказ от присущей природе фотографии связи с реальной действительностью.

Интересен монтаж эстонского фотографа Пеэтора Тооминга "Танец" (449). Тооминг принадлежит к поколению фотографов, чье мастерство сформировалось в 60-70-е годы. Монтаж – только один из методов работы мастера. Он искусно пользуется светом, хорошо владеет жанровой съемкой, соединением снимков в блоки, когда кадры, разнообразные по манере исполнения, в целом создают обобщенный образ.

Метафорическая, монтажная фотография, можно сказать, дискутирует на остросоциальную тему о взаимоотношении человека с окружающей природной средой. Волнующие снимки на эту тему создаются во многих странах (450). Вместе с другими искусствами и публицистикой фотография живо участвует в трактовке темы бережного отношения к природе, к земным богатствам.

Аргентинский мастер Педро Раота относится к фотографам-реалистам, ему близка тематика из жизни народа, он поднимает голос художника в защиту прав эксплуатируемого человека. И приводимый в книге снимок (451) подтверждает верность реализму. Снимок построен монтажно. Это образ, достигнутый единством примененной техники съемки и искусной светотональной лабораторной обработки. Принципиального различия в методе формотворчества Оскара Рейландера, применявшемся им в середине прошлого века в символических композициях, и монтировании фотографии из фрагментов изображений натуры современными фотографами, в частности, аргентинцем Раота, – нет. Изменения лишь в социальной тематике и в стилистике. Метод метафорического монтажа продолжает свое развитие на основе новой техники.

В заключение еще несколько примеров. Вильгельм Михайловский и Леонид Тугалев живут в столице Латвийской ССР – Риге. Оба завоевали в 70-х годах известность на республиканских и международных выставках. Оба – приверженцы метафорической фотографии. Михайловского часто влекут тревожные темы судьбы человеческой (412, 444), Тугалев предпочитает психологические темы из мира личной жизни человека.

У Михайловского чисто фотографическая техника монтажа. Фотографически фактурно показаны компоненты его снимков. Нужно отметить, что на рубеже 70-х – 80-х годов нашего века лаборатория снова стала господствовать в практике фотографов-художников. Теперь эксперимент сочетается с документальностью; так, по мнению приверженцев подобного метода работы, можно точнее выразить свое восприятие действительности. При этом достигается и не противоречащее объективности субъективное решение той или иной темы, то есть личное суждение отражается и как общественное. Здесь нередко стирается граница между художественной фотографией, техникой дизайна и станковой графикой. И смягчается противоречие между фотографией жизни и экспериментально-метафорической съемкой.

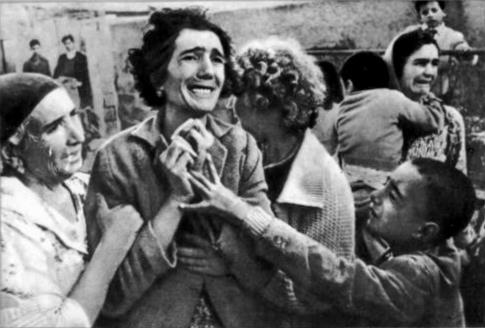

В фотографии жизни развивается ныне своеобразное ответвление: среди части фотографов приутихли поиски динамических решающих сюжетов, строятся циклы из сугубо бытовых житейских мотивов без какого-либо эстетизирования построения кадров. О подобных тенденциях говорилось в книге. Примеры тому – творчество Антанаса Суткуса, Александраса Мацияускаса, Ромуальдаса Пожерскиса. Цикл первого из них – "Люди Литвы", цикл второго – "В ветеринарной лечебнице", цикл третьего – "Сельские праздники" – о них упоминалось выше. В большинстве снимков подобных серий не ставятся традиционно понимаемые художественные задачи фотографии. Это в такой же мере литературные, сколь и визуальные фрагменты цельных фотографических произведений, что соответствует творческой установке художников. Фотографическая аутентичность сопоставима с точностью слова литератора-документалиста.

Такого рода концепция фотографии жизни получила развитие и в других странах, например, под эгидой Museum Folkwang в Эссене (ФРГ). В 1982 году там была устроена передвижная выставка под названием "Как живут в Рурской области". Авторы снимков – фотографы-профессионалы и фотолюбители, проживающие в этой области. Организаторы выставки и составители книги-каталога напрочь откинули традиционные приметы художественности.

Стенды выставки и страницы каталога наполнены множеством непритязательных любительских снимков, преобладает "прямая" фотография, показывающая разные аспекты жизни, труда, отдыха людей индустриальной области. Никаких прикрас. По-разному может оцениваться эта выставка, но, несомненно, в ней убедительно высказаны выразительные возможности социальной фотографии. Много места отведено жанру бытовых секвенций (Wie lebt man im Ruhrgebiet, 1982).

Бытовую секвенцию "75-летие" выполнил фотограф из ГДР Йорг Готтшалк (455-457). Три снимка выхватили из жизни старого трудового человека минуты теплого юбилейного торжества. Это – содержательная фотографическая новелла, приглашающая нас всмотреться, вчитаться в секвенцию. Эти снимки полярно противопоставляют себя манере монтажно-метафорической фотографии.

Кто знает, может быть, иные фотографы, отдавшие художнический пыл "формотворчеству" с переносом основной работы в лабораторию, заново познают в будущем первородную магическую силу фотографии без хитроумной лабораторно-монтажной и химической обработки негатива или позитива. Приведем еще раз суждение великого русского критика Виссариона Белинского о задаче художника "извлекать поэзию из прозы жизни". Эта истина всегда остается верной в искусстве.

Слово о цветной фотографии

Творческие вопросы – спорные и бесспорные, – затронутые в предыдущих разделах, приложимы и к творческой практике фотографов, работающих в цвете.

Цветную фотографию часто считают новинкой техники относительно недавнего времени. Это неточно. Получение изображений в натуральных цветах с помощью солнечных лучей казалось достижимым ученым еще до открытия черно-белой светописи Ньепсом, Дагером и Тальботом.

В начале прошлого века, в 1810 году, немецкий физик, уроженец Риги, Томас Зеебек получил в Иене изображение красного и фиолетового цветов спектра. В год открытия дагеротипии знаменитый физик и астроном Джон Гершель на бумаге, покрытой хлористым серебром, получил изображение солнечного спектра в цветах, довольно близких натуре. Спустя девять лет француз Эдмонд Беккерель показывал (осторожно, при вечернем освещении!) удержанное днем очень сочное изображение спектра солнца.

Однако закрепить эти "летучие" снимки не удавалось. С. Л. Левицкий рассказывал, как в середине прошлого века в Париже племянник Нисефора Ньепса – изобретатель Ньепс де Сен Виктор – повел своего русского гостя на крышу Луврского музея и показал там поразительный опыт. На ярком солнечном свету он произвел съемку пестро разодетой куклы. На серебряной пластинке Левицкий увидел полноценное цветное изображение. Увы, снимок пожил недолго, стал тускнеть и скоро вовсе исчез.

Успех черно-белой фотографии оттеснил поиски способов фотографирования в цвете. Но такие поиски неустанно велись.

Достаточно упомянуть о теоретических достижениях в этом направлении знаменитого английского ученого Джеймса Клерка Максвелла. Его имя высоко чтимо в истории цветной фотографии. Он достиг весомых результатов на рубеже 1860-х годов. В конце этого десятилетия выдающиеся опыты закрепления цветного изображения провел Луи Дюко дю Орон. Но первым способом съемки, осуществимым на практике в естественных цветах с закреплением изображения, вошел в историю фотографии интерференционный способ француза Габриэля Липмана. Он был создан на основе учения образования цветов так называемыми "стоячими волнами". Сложный способ Липмана получил некоторое развитие в 1890-х годах. Но его не удалось упростить, сделать сколько-нибудь доступным.

В начале XX века многих любителей фотографии увлек изобретенный французами – братьями О. и Л. Люмьер – трехцветный способ фотографирования, названный автохромным процессом Люмьер. Изображение в естественных цветах получали на стекле и рассматривали его на просвет. По изяществу исполнения это был совершенный способ цветной фотографии, к тому же простой и доступный. Но изображение нельзя было размножать – оно получалось на стекле в одном экземпляре. Это время развития цветной фотографии напоминает период дагеротипии в черно-белой светописи.

Получить цветной снимок было труднее, чем обычный черно-белый диапозитив. Однако началось увлечение цветом. Снимки-автохромы появлялись на стендах фотографических выставок. Много таких экспонатов было, например, на Международной выставке 1909 года в Дрездене, в их числе цветные снимки Эдуарда Стейхена, Генриха Кюна.

Выходили в свет издания, посвящаемые цветной фотографии. Полиграфической техникой в них воспроизводились автохромы. Назовем, к примеру, солидное немецкое издание, выпущенное в Лейпциге (Farbenphotographie, 1911-1912). На его страницах были воспроизведены отличные цветные снимки. Сообщалось, что при хорошем освещении на открытом воздухе съемка автохромного портрета требовала выдержки до 1,5 секунды, в комнате же – до минуты. Осенние пейзажи требовали съемки с выдержкой в 30-40 секунд. Прекрасный снимок старинной росписи в плохо освещенном храме был сделан с выдержкой в три дня! Но результаты были хорошими.

Автохромный способ позволял показывать в натуральных цветах кристаллы, цветы, насекомых из коллекций. Удачнее получались осенние пейзажи. Много хлопот доставляла передача красного цвета, – он нарушал равновесие в цветовой гамме.

В России сильным мастером автохромной фотографии показал себя Н. А. Петров. Заметных успехов на выставках достиг своими автохромами московский фотограф-любитель К. Солодовников.

К выдающимся изобретателям в области техники цветного фотографирования начала XX века относится Сергей Михайлович Прокудин-Горский (1863-1948). Он разработал свою технику цветной съемки с последующим полиграфическим воспроизведением снимков в цвете. Изобретатель делал успешные опыты цветной съемки и в кинематографе. Будучи редактором-издателем популярного журнала "Фотограф-любитель", Прокудин-Горский выпускал в свет и другие фотографические издания. Публиковал свои цветные снимки. Выполнил интересные серии цветных пейзажей: "Италия", "Кавказ", "Туркестан", "Крым" (462). К юбилею Л. Толстого выпустил цветной портрет писателя, снятый в Ясной Поляне в 1908 году (461). Как теперь известно, им было выполнено несколько цветных портретных изображений Льва Николаевича (Гаранина, 1980).

После Октябрьской революции, в марте 1918 года, С. М. Прокудин-Горский по инициативе Народного комиссариата просвещения провел в Петрограде три вечера под названием "Чудеса фотографии"; они были посвящены достижениям цветной светописи. Как сообщалось в отчете, вечера были устроены "в самом большом зале Зимнего дворца – Николаевском, сделавшимся теперь доступным для народа... Снимки... обнимали и пейзаж, и жанр, и портрет, и nature-morte и имели шумный успех, произвели большое впечатление". "Насколько велик интерес публики к таким вечерам цветной фотографии, – писал автор заметки, – может свидетельствовать посещаемость вечеров; например, на последнем вечере, 31 марта, присутствовало более 2000 человек!" ("Фотографические новости", 1918). Красноречивое свидетельство!

Способы фотографирования в цвете, бытовавшие в начале века, не вышли на верную дорогу. Поиски продолжались. В двадцатые годы модным был цветной бромойль (463).

В последующие десятилетия, а именно в 1930-е годы, стал популярным в творческой практике способ карбро, также основанный на передаче трех основных цветов спектра (464). В разных странах им пользовались даже склонные к жанровой съемке мастера.

Подобные способы фотографирования в цвете обладали общей особенностью: цветное изображение возникало в позитиве, негативы оставались черно-белыми. Наконец были изобретены способы фотографирования на многослойной пленке; получалось цветное негативное изображение с последующим печатанием снимка на многослойной фотобумаге.

После второй мировой войны, в 50-х годах, способы фотографирования на многослойной пленке фирм различных стран мира оттеснили все прочие. Эти способы, совершенствуясь, стали господствующими в цветной фотографии. На первых порах они восхитили своей доступностью. Однако неорганизованное нагромождение цветных пятен в снимках отталкивало людей с развитым вкусом. Такой натурализм устрашал сторонников фотографии как искусства. Но под напором коллективных усилий как фирм, изготовлявших материалы, так и пытливых фотомастеров многих стран цветовой хаос был успокоен, техника обуздана. Стали появляться снимки в разных жанрах, радующие глаз организованностью цветового рисунка, эстетическими признаками.

Фотографа-художника часто разочаровывает позитивный процесс. Пленки обладают недостаточно точным цветовым балансом. Это приводит к нарушениям сочетания цветов на негативах. Однако вошла в практику техника "цветовой коррекции" с помощью светофильтров, было введено немало усовершенствований в позитивный процесс, хотя вмешательство фотографа как художника здесь остается в размерах еще скромных по сравнению с работой в технике черно-белой фотографии.

Главная стадия творческой работы в цветной фотографии – съемка. В черно-белой фотографии господствуют тон и линия. В цветной фотографии определяющим является соотношение цветов.

Изменилась работа со светом. Свет по-прежнему выявляет объем, форму, фактуру, но характер освещения существенно влияет на передачу цветовых соотношений. А бесстрастная техника обнаруживает зачастую не замечаемые глазом рефлексы, которые иной раз меняют весь творческий замысел, они придают мертвящий оттенок живому. Но постепенно фотографы и рефлексы заставили служить сильным художественным средством. Трудно давалась передача тональных переходов того или иного цвета. Различие в цвете обычно ощущалось в снимках сильнее, чем в яркости тонов. Сочетание цветовой композиции с тональной и поныне дело нелегкое.

В сравнительно короткий срок мастера цветной фотографии познали приемы построения изображения в том или ином колорите, пользуются выразительностью цветовых контрастов, цветовой эксцентрикой. Как и в черно-белой фотографии, иной раз пользуются техническими помехами ("шумами") как сознательно применяемым средством выразительности.

Надо отдать должное энтузиастам техники цветной фотографии – коллективам ученых, техников, творчески работающим в цвете мастерам многих стран: названные выше и другие трудности оказались преодоленными довольно быстро. Куда быстрее, чем шло в свое время совершенствование техники черно-белой фотографии.

Уже в 50-х годах на стендах выставок появлялись отличные цветные снимки в разных жанрах. Фотографию быстро и активно осваивали и дизайнеры. Она была признана в архитектурной съемке, особенно в воспроизведении интерьеров, памятников старины, вплоть до древних фресок и наскальных рисунков. Она прижилась в естествоведении. Цветные снимки несли больше информации о натуре.

В цветной художественной фотографии возникла еще более тесная связь, чем в черно-белой фотографии, с живописью и техникой акварели. Из советских мастеров цветной пейзажной фотографии назовем, к примеру, А. Бушкина (469), В. и К. Вдовиных, В. Гиппенрейтера (471, 472), Л. Зиверта, Е. Кассина. В конце 50-х – начале 60-х годов в советском фотоискусстве утвердился жанр реалистического цветного пейзажа. Любая страна с развитой цветной светописью знает своих пейзажистов реалистического толка. Цветная фотография тем самым, вслед за черно-белой, взяла на себя часть изобразительных, познавательных функций; монополии у живописи в решении таких задач уже нет.

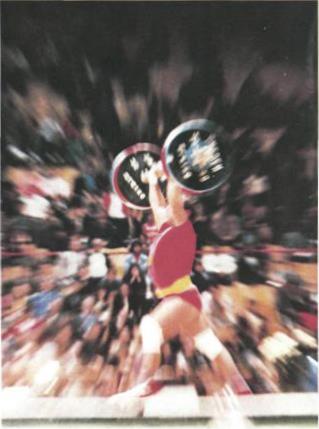

Но фотографов с художественным талантом влекут и более трудные задачи: достигать обобщенно-образного решения в своих лучших снимках не только познавательно-прикладного характера. Они пользуются выискиваемыми в практике все новыми выразительными возможностями. Много путешествующий Вадим Гиппенрейтер вносит мотивы драматизма в пейзажную цветную съемку. Талантливы по изобразительным достоинствам его снимки, собранные в альбоме "Вулканы Камчатки" (М., Планета, 1973). Достигли успехов в пейзажной, отчасти в жанрово-репортажной, съемке фотокорреспонденты журнала "Огонек" – Исаак Тункель, Дмитрий Бальтерманц, Лев Шерстенников, Геннадий Копосов и др., корреспонденты Агентства печати "Новости" – В. Шустов, А. Макаров, О. Макаров, Фотохроники ТАСС – назовем хотя бы Альберта Пушкарева и его серии, посвященные космической теме. Дмитрий Донской (АПН) преуспел в съемке спортивной тематики. Донской из тех мастеров, что не всегда заботятся о точности рисунка изображения. В снимках движущиеся фигуры обращаются порой в сочетание цветовых пятен, используется объектив с переменным фокусным расстоянием. Вводится в действие фантазия зрителя, как бы дорисовывающая изображение, домысливающая динамический образ (473, 474).

Цветная фотография овладела техникой съемки в острых, интересных ракурсах объективами разного фокусного расстояния, что обновляет видение пространства, объемов, форм, фактуры. В этом отношении не только плодотворно, но и виртуозно работает московский фотохудожник Николай Рахманов (470, 477).

Остановимся хотя бы на трех известных именах зарубежных мастеров цветной фотографии разных стилистических устремлений. Американский фотограф Ирвинг Пэнн одним из первых достиг в цветной светописи успехов, имитируя технику письма французских импрессионистов. Свободно владеет несколькими манерами съемки Брассаи. Серия его снимков в цвете – выщербленные стены старых домов – это целая сюита из нефигуративных фотографических изображений. Людям, следящим за развитием цветной фотографии, знаком Эрнст Хаас. Он едва ли не первым из мастеров стал известен своими сериями экспрессивных снимков сюжетов, полных движения, в частности коррид. Эрнст Хаас – автор многих книг цветных снимков, в том числе о превосходном путешествии в Гималаи.

В 70-х годах цветная фотография во многих жанрах достигла столь высокого качества, что уже сравнялась по выразительности с черно-белой. Показателен в этом отношении, например, обстоятельный и остроумно составленный труд английского профессора Джона Хеджкоу "Искусство цветной фотографии"; на английском языке книга вышла из печати в 1978 году, на русский переведена в 1981 году. В книге, иллюстрированной множеством снимков, выполненных преимущественно самим автором – искусным мастером, рассмотрены в контексте теории и практики разнообразные примеры из области как техники, так и композиции снимков (Хеджкоу, 1981). Уверенна поступь в будущее техники и искусства цветного фотографирования.

Как и в черно-белой фотографии, в цветной сочетаются заимствования из опыта живописи с поисками и разработкой самобытных приемов фотографического искусства.

Правомерными остаются связи с живописью в жанре студийного цветного портрета.

Только немногие фотографы-портретисты позволяют трактовать образ, исходя из своего видения личностных черт фотографируемого человека, не считаясь с традицией комплиментарности. Благоустраиваются современные студии, совершенствуется цветопередача, чутко работает автоматика освещения. И все же выбором аксессуаров студии, одеяний модели, а также фона мастер при съемке в цвете в большинстве случаев старается добиться благожелательного признания портрета своим клиентом.

Это непростые задачи. Их с художническим тактом решает, к примеру, опытнейший московский мастер Василий Алексеевич Малышев. На выставках 60-х – 70-х годов Василий Малышев блеснул смелыми по композиции и цветовому решению портретами, особенно женскими. Фотомастеру удалось передать дух творческой возвышенности в портретах актрис 3. Кириенко и С. Чиаурели (467). Малышеву присущи и навыки внесения "репортажной импровизации" в студийный портрет как в черно-белой, так и в цветной технике съемки. Он умело схватывает момент, позволяющий передать душевное состояние человека (466).

Портретист уже другого поколения, Валерий Плотников склонен к большому усложнению рисунка и колорита, выбирает более затейливый декор, в частности, снимая людей искусства. Изыскиваются разные возможности обыгрывания цветовых возможностей.

Можно перечислить главные профессиональные задачи при съемке студийного портрета в цвете: соблюдение точно задуманной передачи соотношения цветов; пластичность в изображении фактуры тела, волос, одежды; нужная градация тональных переходов; соблюдение колорита или, наоборот, внесение признаков эксцентрики выбранных цветов; в любом случае функционально оправданная работа с ахроматическими цветами – черным, серым, белым – и цветами хроматическими.

Перенимается богатейший опыт портретной живописи. Но, как в недавние времена то было в черно-белой фотографии, усиливается теперь тенденция поисков чисто фотографических приемов владения цветом без непременной оглядки на правила живописи.

Например, еще в 1957 году фотограф из литовского города Каунаса Повилас Карпавичюс, следуя по пути польского изобретателя Витольда Ромера, открыл технику приложения изогелии к цветной фотографии. Открытие, названное автором изополихромией, вошло в практику художественной фотографии.

Техника цветной изогелии очень распространена в лабораториях и профессионалов, и фотолюбителей. Работа Я. Гайлитиса "Яхта" (465) – изящный снимок такого рода.

С годами обогащается набор технико-художественных приемов. Съемка на трехслойном негативном материале с последующим печатанием снимков на трехслойной же бумаге обрела зрелость и стала едва ли не равноправной рядом с черно-белой фотографией. На страницах журналов стал желанной иллюстрацией цветной репортажный снимок. Сначала казалось делом случая получить удовлетворительный цветной репортажный снимок. Цвет – сильное изобразительное средство. В любой сцене из жизни соотношение цветов неорганизованно. Пленка с беспощадностью обнаруживает это. Например, черное выступает в снимках тяжелым пятном. Белое же часто приобретает оттенок господствующих лучей. Как часто отчаявшиеся авторы успокаивались, напечатав снимки в обычной черно-белой технике.

Доступнее, проще оказалось фотографировать в цвете сцены, где цвет и освещение уже предварительно организованы (468). В жанровой же съемке редко поначалу обходилось без режиссуры. Но цветная фотография быстрее прошла путь развития. И фотожурналисты многих стран уже в 60-х годах достигли бесспорных успехов. Во-первых, как это было и на заре событийно-жанровой съемки в черно-белой технике, глаз зрителей, потребителей фотоинформации в цвете, быстро адаптировался к кажущейся несуразице цветного изображения в съемке повседневных событий и явлений жизни; расхожее понятие художественности, красивости стало вовсе не обязательным при оценке таких снимков. Во-вторых, накапливался опыт фотографов, и в процессе репортажной съемки они научились выискивать подходящие варианты цветосочетания в натуре. Последующая обработка негатива и позитива помогала выявлять намерения автора.

К 70-м годам обе разновидности современной фотографии – черно-белая и цветная – уже на равных вошли в интеграцию искусств и средств массовой информации, всего явственнее в союзе с полиграфией.

Но именно в пору достижения успехов фотографирования на трехслойной необратимой пленке шумно объявила о себе новая техника цветной съемки: фотографирование на обратимую пленку. Слово "слайд" становится распространеннейшим в языке фотографов – профессионалов и любителей. Происходит новый взрыв в фотолюбительском движении.

В тысячах семей, в клубах, во многих кружках фотолюбителей проекторы отбрасывают на экраны цветные изображения – серии слайдов, сделанных в туристических поездках или снятых специально по сценарию. Самодеятельный экран прощает неточность цветопередачи, нарушение цветового баланса; снимки на экране оказываются все-таки привлекательными и вызывают похвалы зрителей. Это – область чисто любительской фотографии, и она служит как информации, так и целям эстетического воспитания на первоначальной стадии сближения с искусством.

Одновременно обретала силу профессиональная цветная съемка на широкую обратимую пленку. Появились устройства для проверки цветового баланса в снимках, его выравнивания при полиграфическом воспроизведении цветных изображений. В считанные годы настолько закрепилась связь цветной фотографии с полиграфической техникой, что не столько на стендах фотографических, промышленных и информационного характера выставок, сколько на страницах всякого рода полиграфических изданий нашло отражение ремесло фотографирования в цвете, именно в технике слайдов (475-477).